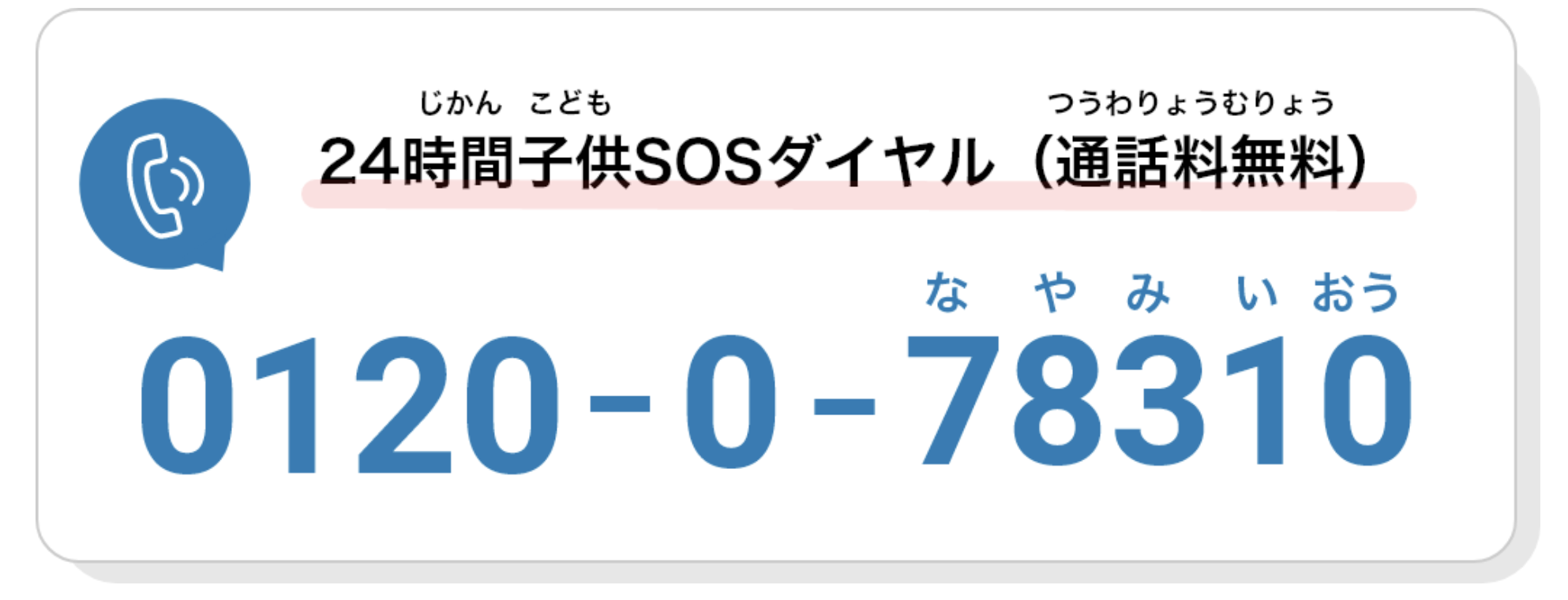

【自転車ユーザー必読】2026年4月改正 道路交通法で“自転車のルール”が変わります。

2026年01月18日 category:お知らせ2026年4月1日から、道路交通法が大きく改正され、自転車走行にも「反則金(青切符)」制度が導入されます。これまで警告で済んでいた違反が、実際に罰金の対象に。一方で、改正の背景には自転車事故の増加や子どもの通学路での安全確保という社会的根拠があります。信号無視・スマホ操作・逆走など、日常的に起きがちな違反が具体的に罰則化されるため、通学や日常利用の多い方、保護者の皆さまは、2026年版ルールを知り、安心・安全な自転車利用に備えましょう。

画像:iStock

★★★

2026年4月1日施行予定の道路交通法改正では、自転車利用者の交通ルール違反に対して「青切符」制度による反則金が初めて導入されます。

これまでは、交通違反があっても口頭注意や警告で済まされることが多かった自転車利用ですが、今後は走行中のスマホ操作や信号無視、逆走・車道での違反など、日常的な行為も罰金対象になる可能性があります。

この改正の背景には、ここ数年の自転車関連の事故の増加があります。警察庁のデータでは、信号無視や停止不履行が多くの事故原因となっており、交通安全強化の必要性が高まっています。特に自転車は通勤・通学など生活の足として幅広い年代で使われているため、事故の防止と歩行者の共存が大きな社会問題となっています。

今回の改正で導入される「青切符」制度では、違反行為に応じてその場で3000円〜12000円程度の反則金が科される見込みです。例えば、スマホ操作中の走行は約12000円、信号無視や車道逆走は約6000円、並走や二人乗りは約3000円などの反則金が想定され、反則金を期限内に支払うことで刑事処罰を避けられる仕組みになっています。

またこの改正は、単なる罰則強化だけでなく、「交通安全意識の向上」を目的としています。特に通学で自転車を利用する未成年や、その保護者の方にとっては改正内容を理解し、日常走行時の安全習慣を再確認することが、事故予防や自転車生活の安心感につながります。具体的なルールを知り、日々の通行時に心がけることが、みんなにとっての安全な未来を作る第一歩となります。

<自転車罰則Q&A>

Q. なぜ今、自転車のルールがこんなに厳しくなるの?

A. 自転車事故が年々増え、特に信号無視やスマホ操作が重大事故につながっているためです。

歩行者や子どもの安全を守るため、車と同じように「責任ある乗り物」として扱われるようになりました。

Q. 青切符って、切符を切られるってこと?

A. はい。違反内容によって反則金が科されます。

ただし、期限内に支払えば、刑事罰にならない仕組みです。

Q. 子どもも対象になるの?

A. 未成年でも対象になります。

だからこそ、保護者が「ルールを知っているか」「理解できているか」を一緒に確認することが大切です。

Q. 一番気をつけるべきことは?

A. 以下の3つを守るだけでも、事故のリスクは下がります。

・スマホを触りながら乗らない。

・信号、一時停止を必ず守る。

・歩行者優先を意識する

Q. この改正で私たちができることは?

A. 罰則を怖がるよりも、「自転車は便利だけど、危険もある乗り物」という意識を家族や子どもと共有することが、一番の対策です。

お子さまとのお話合いにご利用ください↓

2026年 道路交通法改正 | 自転車ユーザーのためのポイント整理

1. 2026年4月1日から青切符(反則金)制度が自転車にも導入

・これまで注意で済んでいた違反が、反則金の対象に

2. 改正の目的

・自転車事故の増加を抑えること

・歩行者(特に子ども・高齢者) を守るため

3. 特に注意したい違反行為

・走行中のスマートフォン操作

・信号無視、一時停止無視

・車道の逆走、歩道での危険走行

・並走、二人乗り

4. 反則金の目安

・スマホ操作:約12000円

・信号無視/逆走:約6000円

・並走/二人乗り:約3000円

5. 保護者が気をつけたいポイント

・子どもは「知らずに違反」してしまうケースが多い

・ルールは、叱るより「一緒に確認する」ことが大切

6. 大切なことは罰則よりも

・日常の安全意識と、事故を起こさない、巻き込まれない行動

詳しくはこちら

警視庁HP

道路交通法の改正について(青切符についても含む)

投稿【自転車ユーザー必読】2026年4月改正 道路交通法で“自転車のルール”が変わります。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【年末年始の体調不良】救急車を呼ぶべき?迷ったら「#7119」に相談

2025年12月23日 category:お知らせ思わぬケガや体調不良が増える年末年始。救急搬送は普段の10倍以上にもなると言います。救急車不足や本当に必要な人にリソースが届くよう、「すぐに病院に行った方がよいか」「救急車を呼ぶべきか」迷う時の相談窓口#7119を知っておきましょう。「どうしていいかわからない。」その気持ちは相談すべきサインです。

★★★

年末年始は、多くの医療機関が休診になり、救急医療の需要が高まる時期となります。クリスマスからお正月にかけての長期休暇中は「休日急患診療所」や「夜間救急外来」などが対応するものの、診察体制そのものが平常時より縮小される地域も多く、結果として救急車の出動件数が増える傾向があります。

特に高齢者の転倒やインフルエンザ、ヒートショックなど冬季特有の救急要請も重なり、搬送困難事案や受け入れ先探しに時間を要するケースが報告されています。年末年始における救急搬送の困難事案は過去最多を更新した地域もあり、119番通報が集中しやすい状況です。

こうした背景から、119番で救急車を呼ぶべきかどうかを迷う場面も増えるのが実情です。一般的に119番は「命に関わる緊急時」にかけるのが原則で、意識消失・激しい胸の痛み・呼吸困難などがある場合は、迷わず通報することが大切です。一方で、「急ぎではあるけれど、命の危険は感じられない症状」については、休日の「救急相談センター(#7119)」などで専門スタッフに相談し、適切な対応を判断する場合もあります。これにより、救急車不足や本当に必要な人にリソースが届くことにもつながります。

年末年始の救急搬送の現状を知り、迷った時の判断基準を持っておくことは、あなた自身や周囲の人の安心につながります。

*救急車を呼ぶか迷ったら*

「#7119」「#8000」ってなに?

体調が急に悪くなった時、

「救急車を呼ぶほど?」

「でも、このまま様子を見て大丈夫?」

そんな風に迷うことは、誰にでもあります。

こんな時に頼って欲しいのが、電話相談窓口です。

◆#7119(救急相談窓口)

大人も子どもも利用できる相談ダイヤルです。

・救急車を呼ぶべきか迷った時

・今すぐ病院に行った方がいいかを知りたい時

・夜間や休日で、どこに相談すればいいかわからない時

医師や看護師などの医療の専門家が、症状を聞いてアドバイスをしてくれます。

「今すぐ救急車を呼んでください。」

「今は、様子を見て大丈夫です。」

「この診療科を受診してください。」

など、状況に応じて判断の手助け、指示をしてくれます。

※対応時間や体制は、地域によって異なります。

◆#8000(子ども医療電話相談)

15歳未満のお子さん専用の相談ダイヤルです。

・夜中急に熱が上がった

・急に咳がひどくなった

・泣き止まない、様子がいつもと違う

こんな時に、小児科の医師や看護師が、「朝まで様子を見ていいか」「すぐに受診が必要か」を、保護者の気持ちに寄り添いながら一緒に考えてくれます。特に年末年始や夜間など、「病院が開いてない」「判断が難しい」時間帯に、とても心強い存在となります。

◆迷ったら、まず「相談」

「どうしていいかわからない」

その気持ちこそ、相談するべきサインです。

年末年始や夜間など、医療機関が限られる時期だからこそ、

一人で抱え込まず、相談できる選択肢があることを、ぜひ覚えておいてください。

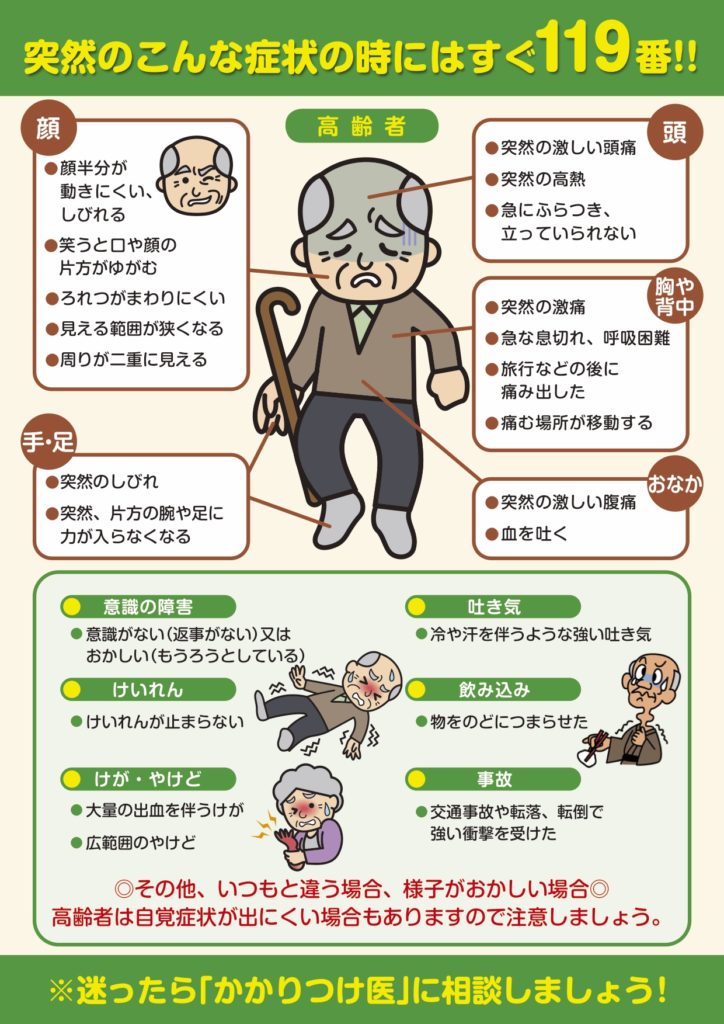

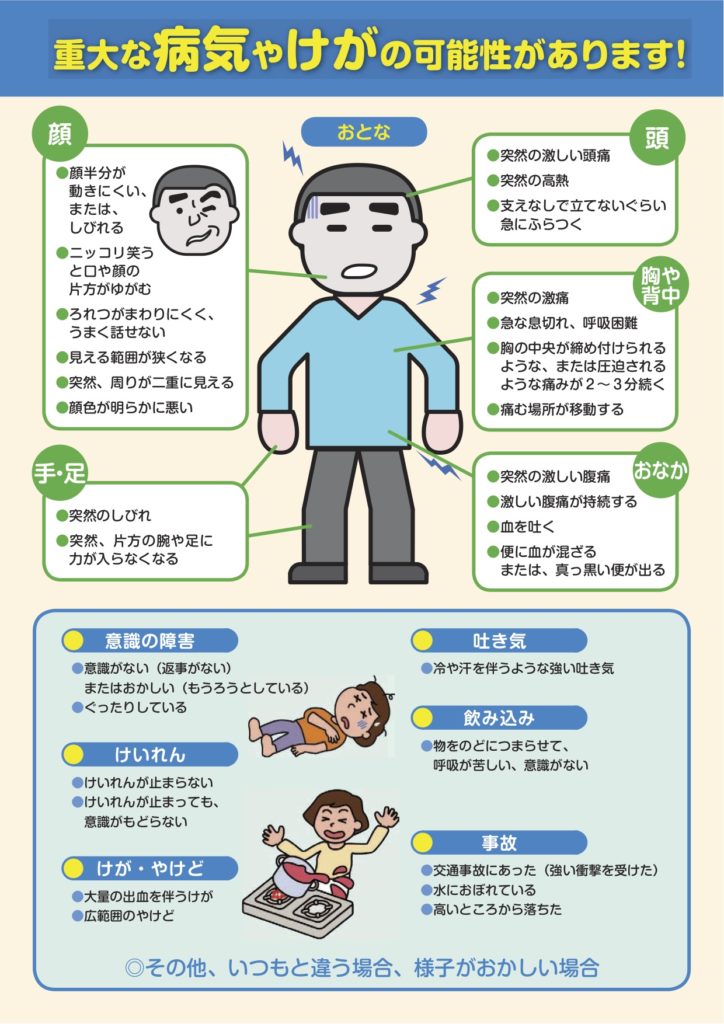

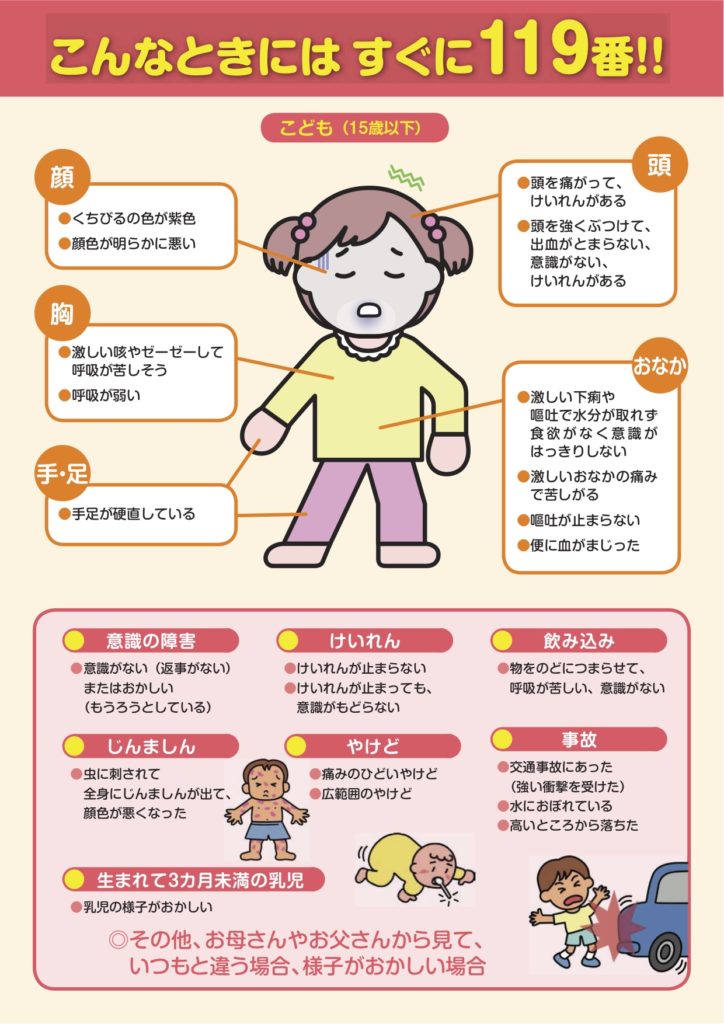

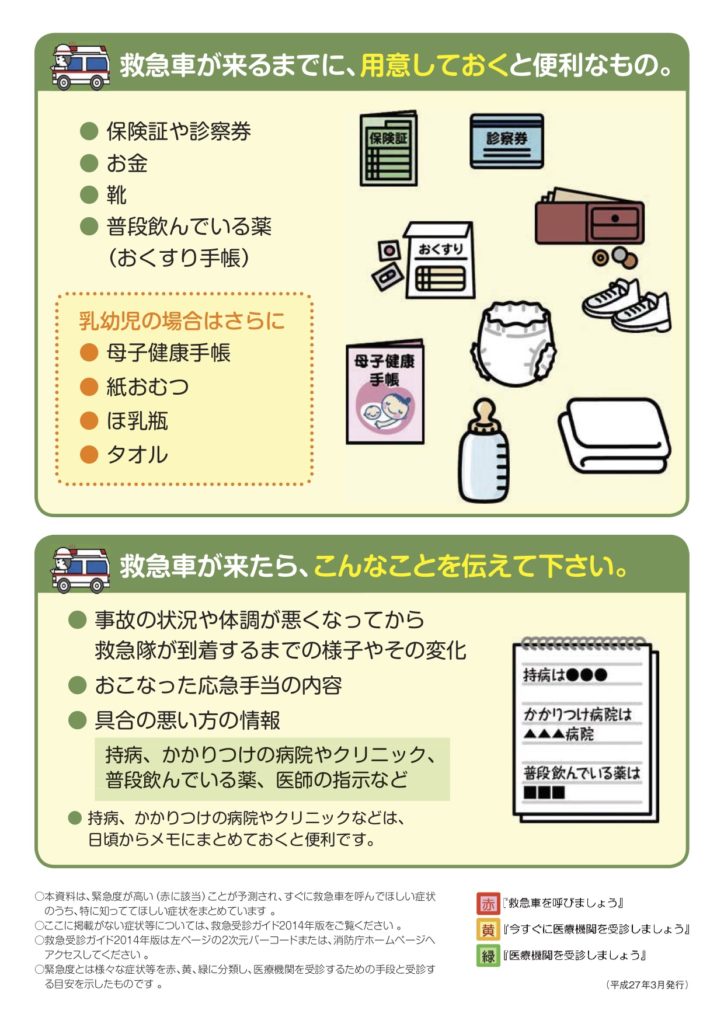

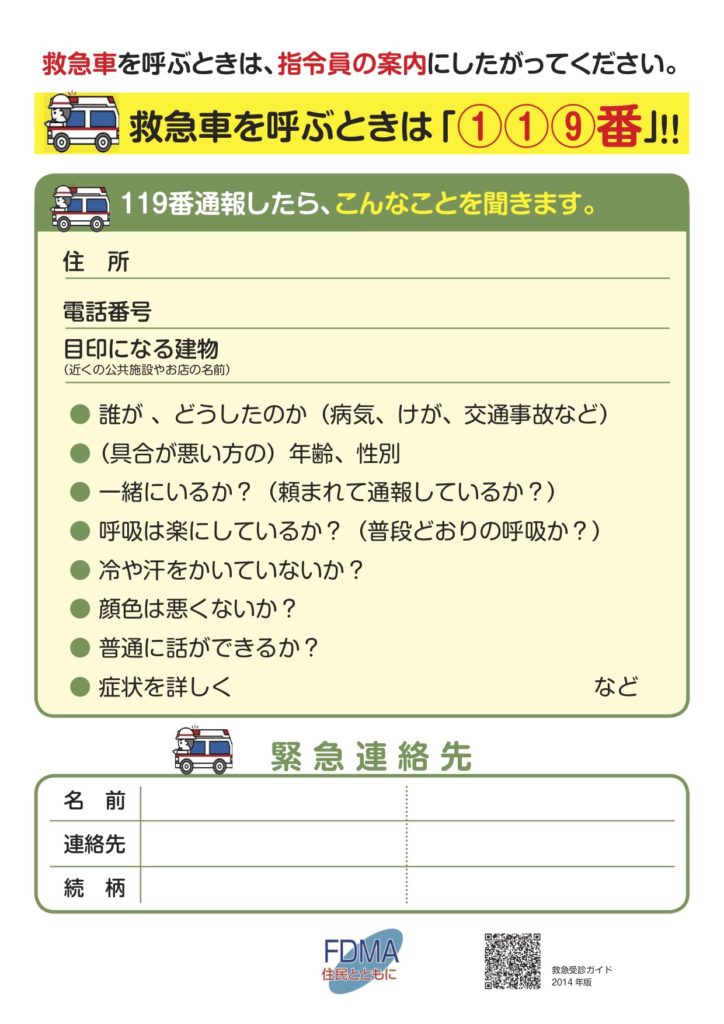

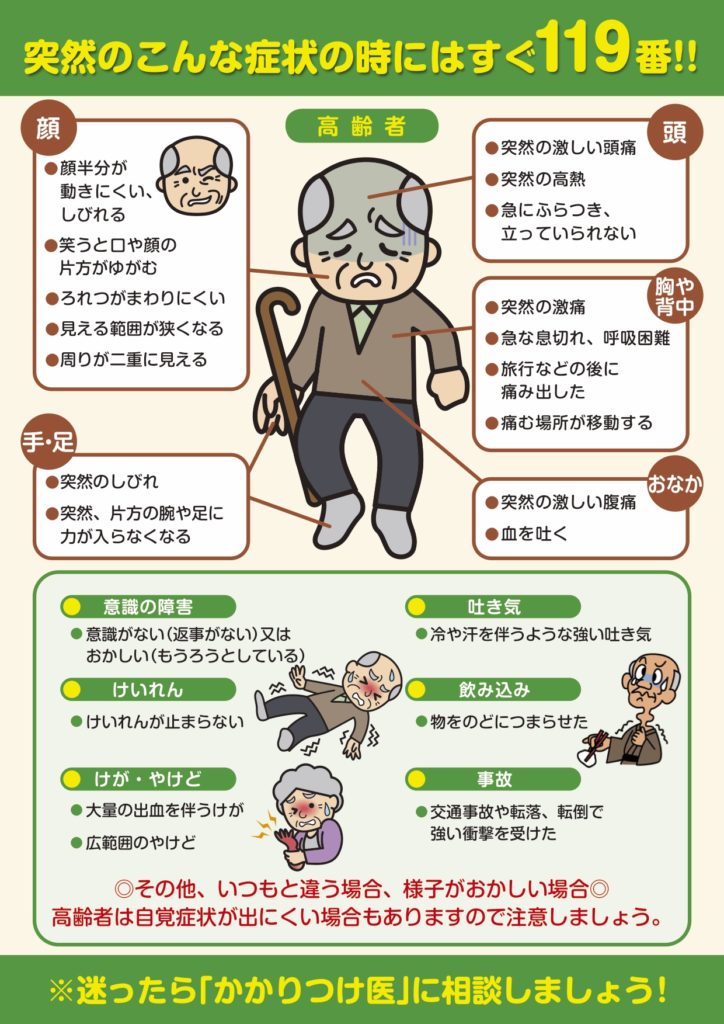

*救急車利用リーフレットを活用して*

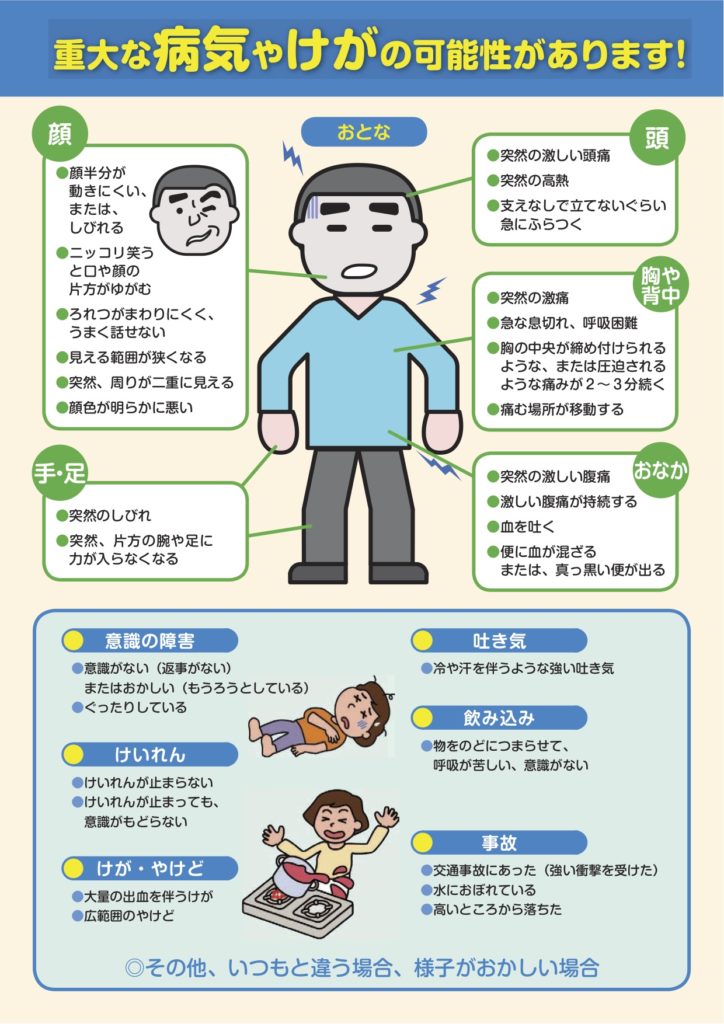

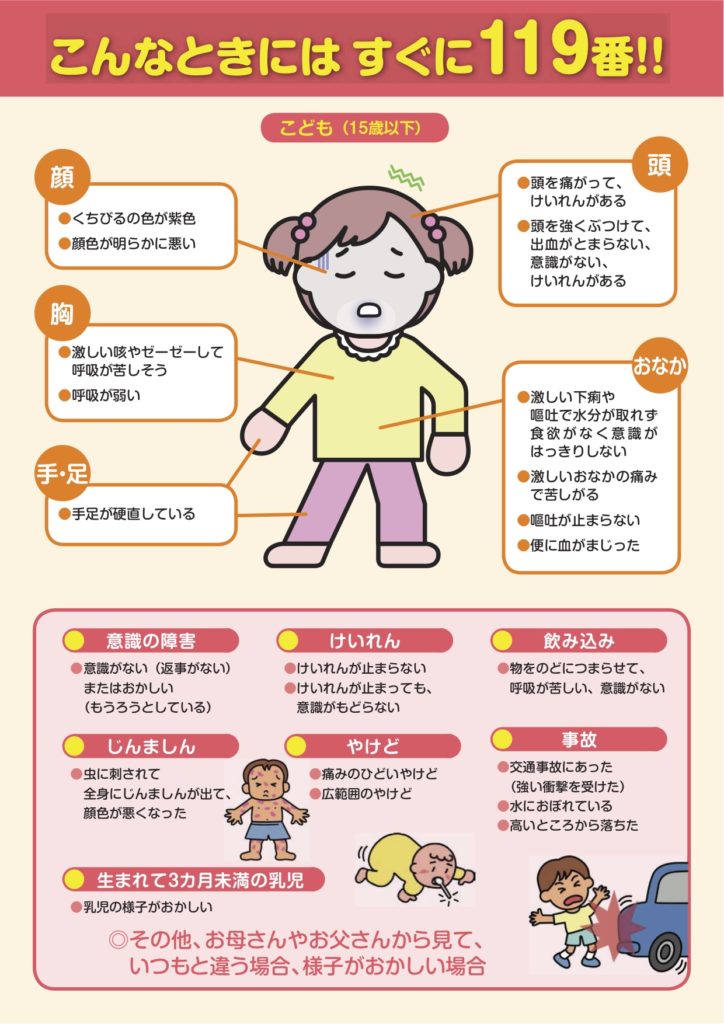

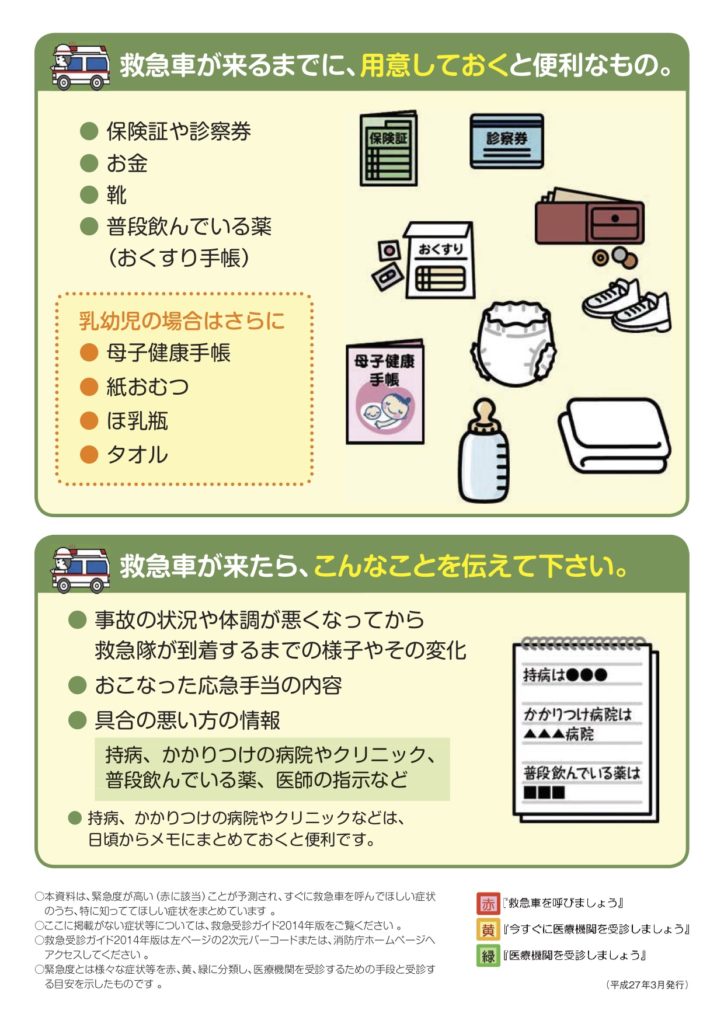

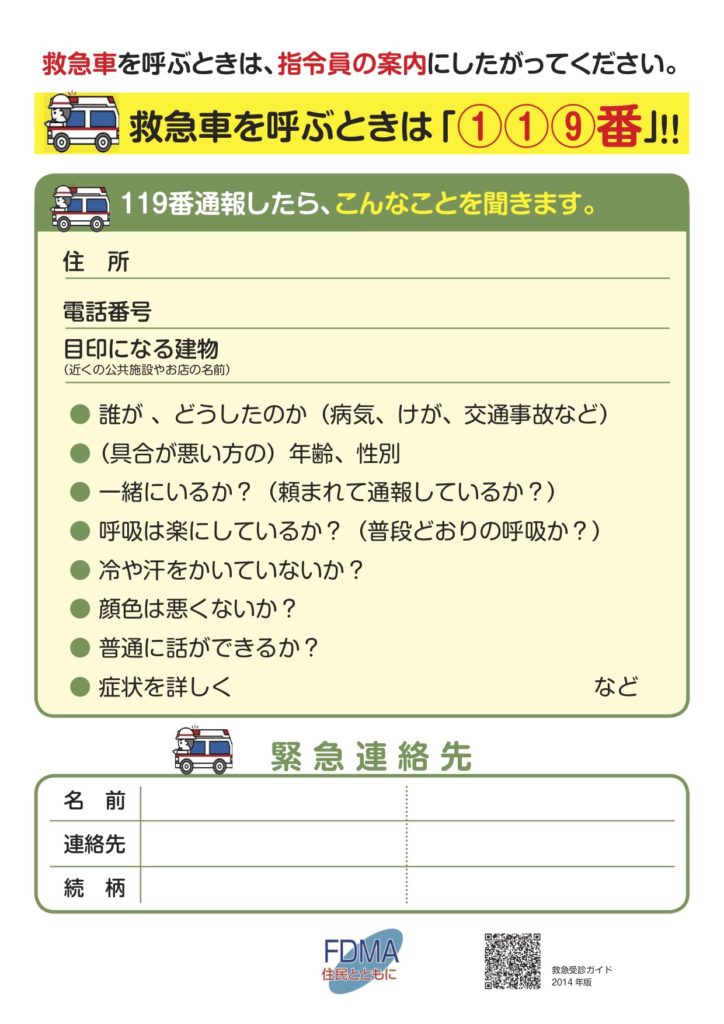

いざという時には誰もが動揺し、余裕がなくなってしまうものです。では、本当に救急車を呼ぶべき症状とはどのようなものでしょう。総務省・消防庁の「救急車利用リーフレット」は、イラストを用いて、誰が見てもポイントがわかりやすく、ガイドに沿って救急車を呼ぶべきか判断できます。また、付帯資料では救急車が来るまでに用意しておくこと、119番に電話をしたら聞かれることなどが書かれています。いざという時には、このガイドに沿って慌てずにすむかと思います。こちらにも画像を貼っておきますが、ダウンロードして、ご家庭、職場に保管しておくことをお勧めします。

ダウンロードはこちらから

総務省・消防庁 救急お役立ちポータルサイト

◆高齢者版

◆成人版

◆子ども版

◆付帯資料①

◆付帯資料②

投稿【年末年始の体調不良】救急車を呼ぶべき?迷ったら「#7119」に相談は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【年末年始の体調不良】救急車を呼ぶべき?迷ったら「#7119」に相談

2025年12月23日 category:お知らせ思わぬケガや体調不良が増える年末年始。救急搬送は普段の10倍以上にもなると言います。救急車不足や本当に必要な人にリソースが届くよう、「すぐに病院に行った方がよいか」「救急車を呼ぶべきか」迷う時の相談窓口#7119を知っておきましょう。「どうしていいかわからない。」その気持ちは相談すべきサインです。

★★★

年末年始は、多くの医療機関が休診になり、救急医療の需要が高まる時期となります。クリスマスからお正月にかけての長期休暇中は「休日急患診療所」や「夜間救急外来」などが対応するものの、診察体制そのものが平常時より縮小される地域も多く、結果として救急車の出動件数が増える傾向があります。

特に高齢者の転倒やインフルエンザ、ヒートショックなど冬季特有の救急要請も重なり、搬送困難事案や受け入れ先探しに時間を要するケースが報告されています。年末年始における救急搬送の困難事案は過去最多を更新した地域もあり、119番通報が集中しやすい状況です。

こうした背景から、119番で救急車を呼ぶべきかどうかを迷う場面も増えるのが実情です。一般的に119番は「命に関わる緊急時」にかけるのが原則で、意識消失・激しい胸の痛み・呼吸困難などがある場合は、迷わず通報することが大切です。一方で、「急ぎではあるけれど、命の危険は感じられない症状」については、休日の「救急相談センター(#7119)」などで専門スタッフに相談し、適切な対応を判断する場合もあります。これにより、救急車不足や本当に必要な人にリソースが届くことにもつながります。

年末年始の救急搬送の現状を知り、迷った時の判断基準を持っておくことは、あなた自身や周囲の人の安心につながります。

*救急車を呼ぶか迷ったら*

「#7119」「#8000」ってなに?

体調が急に悪くなった時、

「救急車を呼ぶほど?」

「でも、このまま様子を見て大丈夫?」

そんな風に迷うことは、誰にでもあります。

こんな時に頼って欲しいのが、電話相談窓口です。

◆#7119(救急相談窓口)

大人も子どもも利用できる相談ダイヤルです。

・救急車を呼ぶべきか迷った時

・今すぐ病院に行った方がいいかを知りたい時

・夜間や休日で、どこに相談すればいいかわからない時

医師や看護師などの医療の専門家が、症状を聞いてアドバイスをしてくれます。

「今すぐ救急車を呼んでください。」

「今は、様子を見て大丈夫です。」

「この診療科を受診してください。」

など、状況に応じて判断の手助け、指示をしてくれます。

※対応時間や体制は、地域によって異なります。

◆#8000(子ども医療電話相談)

15歳未満のお子さん専用の相談ダイヤルです。

・夜中急に熱が上がった

・急に咳がひどくなった

・泣き止まない、様子がいつもと違う

こんな時に、小児科の医師や看護師が、「朝まで様子を見ていいか」「すぐに受診が必要か」を、保護者の気持ちに寄り添いながら一緒に考えてくれます。特に年末年始や夜間など、「病院が開いてない」「判断が難しい」時間帯に、とても心強い存在となります。

◆迷ったら、まず「相談」

「どうしていいかわからない」

その気持ちこそ、相談するべきサインです。

年末年始や夜間など、医療機関が限られる時期だからこそ、

一人で抱え込まず、相談できる選択肢があることを、ぜひ覚えておいてください。

*救急車利用リーフレットを活用して*

いざという時には誰もが動揺し、余裕がなくなってしまうものです。では、本当に救急車を呼ぶべき症状とはどのようなものでしょう。総務省・消防庁の「救急車利用リーフレット」は、イラストを用いて、誰が見てもポイントがわかりやすく、ガイドに沿って救急車を呼ぶべきか判断できます。また、付帯資料では救急車が来るまでに用意しておくこと、119番に電話をしたら聞かれることなどが書かれています。いざという時には、このガイドに沿って慌てずにすむかと思います。こちらにも画像を貼っておきますが、ダウンロードして、ご家庭、職場に保管しておくことをお勧めします。

ダウンロードはこちらから

総務省・消防庁 救急お役立ちポータルサイト

◆高齢者版

◆成人版

◆子ども版

◆付帯資料①

◆付帯資料②

投稿【年末年始の体調不良】救急車を呼ぶべき?迷ったら「#7119」に相談は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【ネットショッピング】取引デジタルプラットフォーム消費者保護法を知っていますか?

2025年11月23日 category:お知らせ昨今、インターネットで買い物をする機会が増え、私たちの暮らしに浸透してきています。便利になっていますが、同時に届いた商品に問題があったり、交換や返品しようとしても販売業者と連絡が取れないなどのトラブルも発生しています。そのようなトラブルを防ぎ、消費者の利益の保護を図るため「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」という新法があるのをご存知でしょうか?

画像:iStock

★★★

「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」は、令和4年(2022年)5月1日に施行されました。

オンラインショッピングに於いて、トラブルが発生した場合、ECモールなどのサイト運営事業者は、原則消費者と販売業者が直接交渉することを利用規約等で定めており、トラブル解決に介入しないケースが多くみられます。さらに、消費者が販売業者と連絡が取れない場合でも、「運営事業者が販売業者の連絡先を消費者に教えてくれない」「運営事業者から販売業者に連絡を取ってくれない」というケースもあり、消費者にとってトラブルの解決が難しい場合がありました。

このようなトラブルに対応するため、ECモールやオークションサイトなどのようなインターネット上の取引の「場(プラットフォーム)」となる運営事業者の協力を確保し、それをもって消費者の利益保護が図れるよう施行された法律です。

「取引デジタルプラットフォーム」と呼ばれるショッピングサイトの対象となるサイト

ショッピングモールのようにサイトに様々な販売業者が出店しているものです。これには、ECモールのほか、ネットオークションサイト、出前サイト、宿泊予約サイト、クラウドファンディングなどがあります。

返品、返金の対応に応じてもらえない、連絡が取れない場合

ECモールなどのお店で買った商品が不良品だった、ブランド品が偽物だったことなどを理由に、返品や返金をしてほしい場合には、商品の販売元である販売業者と交渉する必要があります。

しかし、販売業者の連絡先が分からなかったり、連絡してもつながらなかったりする場合があります。これまでは、このようなトラブルが起きると解決することが難しかったのですが、 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の施行により、消費者はオンラインモールなどの運営会社に対して、販売業者の電話番号やメールアドレスなどの情報の開示を請求できるようになりました。

◆消費者庁・申し出手続きはこちら↓

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律

※開示を求められるのは損害額の合計が1万円を超えるときです。

問題のある商品を見つけた時

国民は、取引DPFを利用する際、商品に問題があったり、利益が害されたりするおそれがある場合に、その旨を申し出て適当な措置をとるべきと消費者庁へ求められるようになりました。この国民からの申出により、消費者庁が問題のある商品の出品削除等を取引DPFに要請する場合があります。 この申出はオンライン又は書面でできます。オンラインで行う場合は、申出人の名前、住所、電話番号、取引DPFの情報などに加え、申出の趣旨、その他参考となる事項などの具体的な事実を記載し、申出フォームから送信してください。

◆消費者庁ホームページ

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律に基づく申出

※この申し出は、個別のトラブルを解決することを目的としたものではありません。個別のトラブルの仲介・あっせん等については、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン188【局番なし】)にご相談ください。

こちらもご参考ください↓↓↓

◆国民生活センター

商品が届かない…!返金してもらえない…!悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意

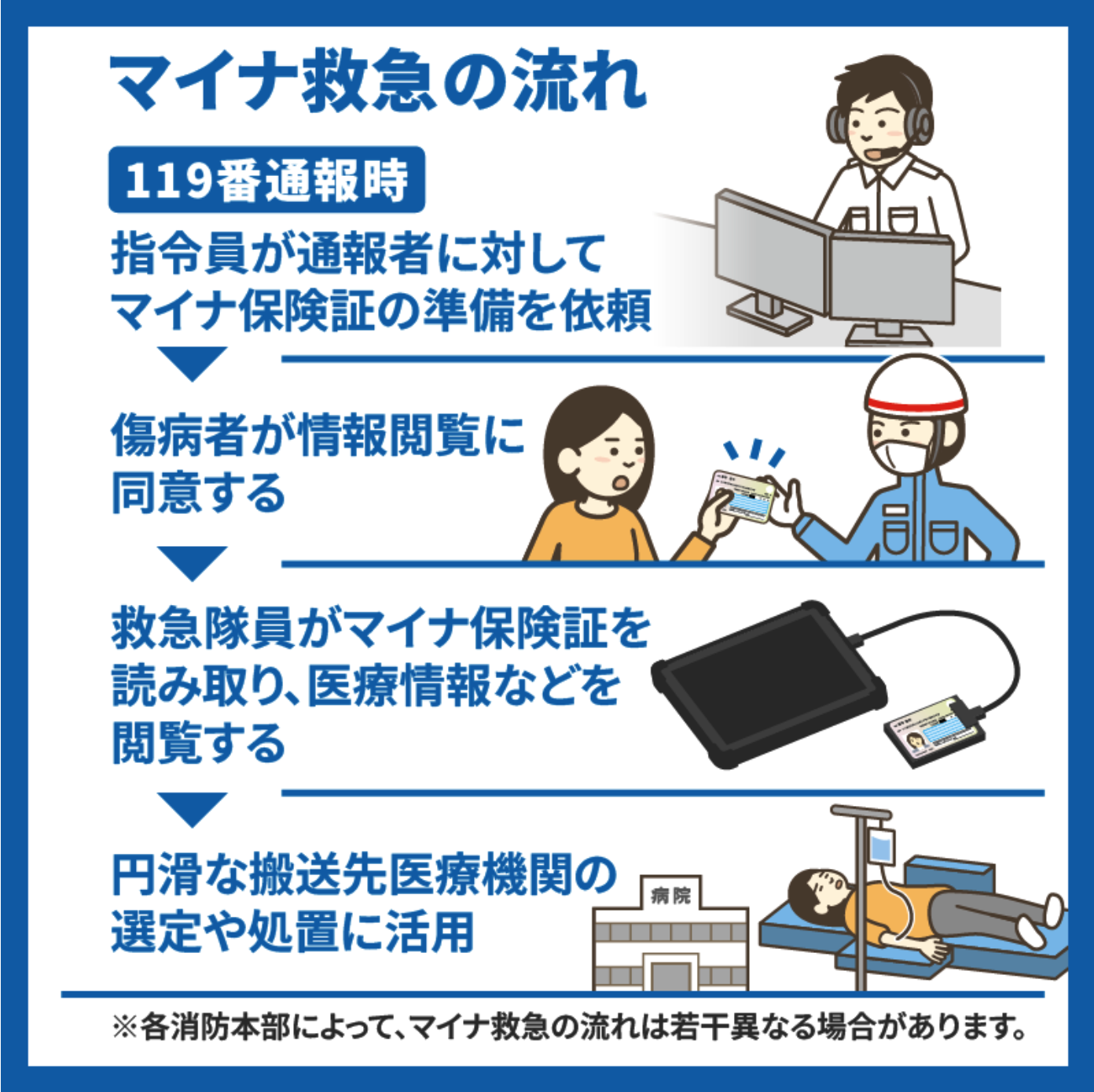

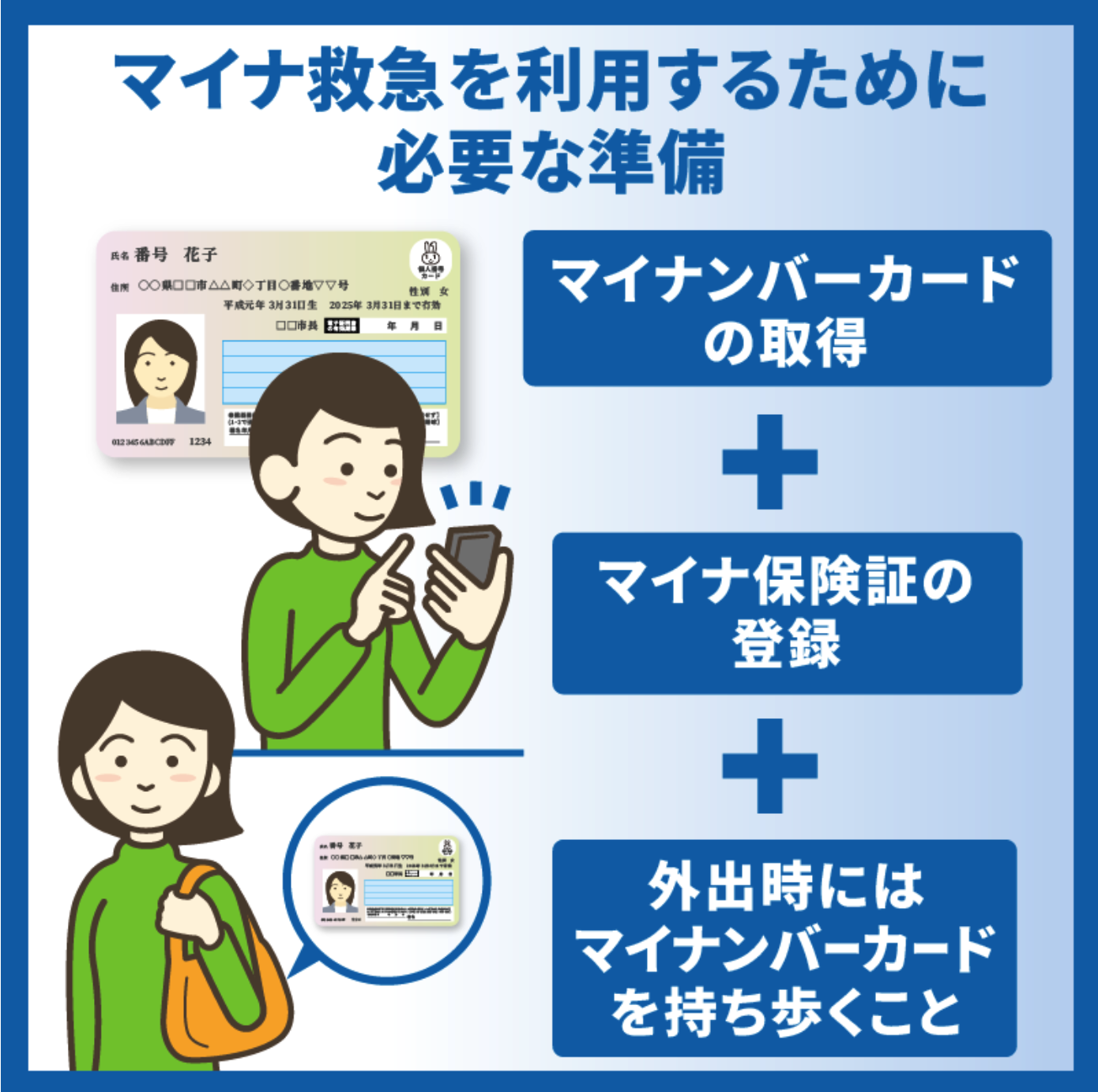

トラブルに巻き込まれないために、注意すること

出典:政府広報オンライン

出典:政府広報オンライン

◆政府広報オンライン

ネットショッピングでトラブルに遭ったとき あなたを守る「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」

投稿【ネットショッピング】取引デジタルプラットフォーム消費者保護法を知っていますか?は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【ネットショッピング】取引デジタルプラットフォーム消費者保護法を知っていますか?

2025年11月23日 category:お知らせ昨今、インターネットで買い物をする機会が増え、私たちの暮らしに浸透してきています。便利になっていますが、同時に届いた商品に問題があったり、交換や返品しようとしても販売業者と連絡が取れないなどのトラブルも発生しています。そのようなトラブルを防ぎ、消費者の利益の保護を図るため「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」という新法があるのをご存知でしょうか?

画像:iStock

★★★

「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」は、令和4年(2022年)5月1日に施行されました。

オンラインショッピングに於いて、トラブルが発生した場合、ECモールなどのサイト運営事業者は、原則消費者と販売業者が直接交渉することを利用規約等で定めており、トラブル解決に介入しないケースが多くみられます。さらに、消費者が販売業者と連絡が取れない場合でも、「運営事業者が販売業者の連絡先を消費者に教えてくれない」「運営事業者から販売業者に連絡を取ってくれない」というケースもあり、消費者にとってトラブルの解決が難しい場合がありました。

このようなトラブルに対応するため、ECモールやオークションサイトなどのようなインターネット上の取引の「場(プラットフォーム)」となる運営事業者の協力を確保し、それをもって消費者の利益保護が図れるよう施行された法律です。

「取引デジタルプラットフォーム」と呼ばれるショッピングサイトの対象となるサイト

ショッピングモールのようにサイトに様々な販売業者が出店しているものです。これには、ECモールのほか、ネットオークションサイト、出前サイト、宿泊予約サイト、クラウドファンディングなどがあります。

返品、返金の対応に応じてもらえない、連絡が取れない場合

ECモールなどのお店で買った商品が不良品だった、ブランド品が偽物だったことなどを理由に、返品や返金をしてほしい場合には、商品の販売元である販売業者と交渉する必要があります。

しかし、販売業者の連絡先が分からなかったり、連絡してもつながらなかったりする場合があります。これまでは、このようなトラブルが起きると解決することが難しかったのですが、 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の施行により、消費者はオンラインモールなどの運営会社に対して、販売業者の電話番号やメールアドレスなどの情報の開示を請求できるようになりました。

◆消費者庁・申し出手続きはこちら↓

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律

※開示を求められるのは損害額の合計が1万円を超えるときです。

問題のある商品を見つけた時

国民は、取引DPFを利用する際、商品に問題があったり、利益が害されたりするおそれがある場合に、その旨を申し出て適当な措置をとるべきと消費者庁へ求められるようになりました。この国民からの申出により、消費者庁が問題のある商品の出品削除等を取引DPFに要請する場合があります。 この申出はオンライン又は書面でできます。オンラインで行う場合は、申出人の名前、住所、電話番号、取引DPFの情報などに加え、申出の趣旨、その他参考となる事項などの具体的な事実を記載し、申出フォームから送信してください。

◆消費者庁ホームページ

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律に基づく申出

※この申し出は、個別のトラブルを解決することを目的としたものではありません。個別のトラブルの仲介・あっせん等については、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン188【局番なし】)にご相談ください。

こちらもご参考ください↓↓↓

◆国民生活センター

商品が届かない…!返金してもらえない…!悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意

トラブルに巻き込まれないために、注意すること

出典:政府広報オンライン

出典:政府広報オンライン

◆政府広報オンライン

ネットショッピングでトラブルに遭ったとき あなたを守る「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」

投稿【ネットショッピング】取引デジタルプラットフォーム消費者保護法を知っていますか?は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

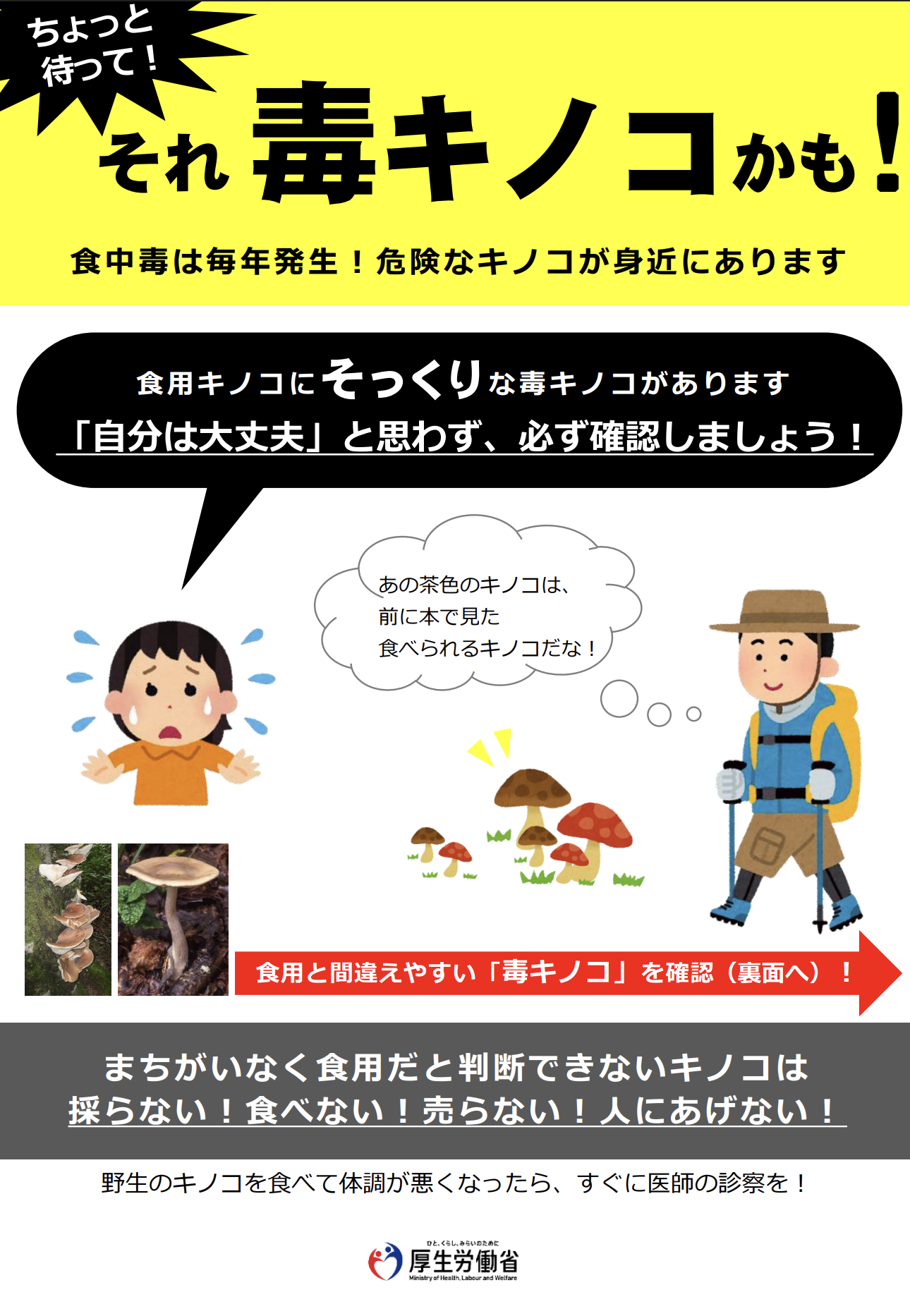

キノコ狩りによる食中毒に注意しましょう。

2025年10月18日 category:お知らせ秋の行楽シーズン、ハイキングやトレッキングが楽しみな季節です。キノコ狩りなどを楽しむ方も多く、自然の恵をいただき、好みに応じて自分で調理するのも、野趣に富んだ楽しみ方です。ですが、食べておいしい種類のほかに、人体に有毒な成分を含む危険な種類があり、それを誤って食べて食中毒を起こす事例が毎年起きています。

画像:iStock

★★★

レジャーとしてのきのこ狩りだけでなく、自分の山で採ったキノコでも、種類を見誤り、毎年秋から冬にかけて多くの事故が起きています。確実に食べられるキノコだと判断できないときは「採らない」、「食べない」、「売らない」、「人にあげない」が鉄則です。人からもらったもので、食中毒を起こした例も多くあります。安全に食べられるかどうか不確かなものは食べないようにしましょう。

◆きのこは、専門家でも見分けるのが難しい

有毒種と食用種がよく似ている例はいくつもあります。また、キノコ以外の食べられるとされる野生植物には、葉や実、球根など、部分的に似ているものもあります。最近では、スマホで画像を撮って、種類を調べる手軽さもありますが、全て正しい結果とは限りません。図鑑などに載せられた有毒種の写真と微妙に違って見えるからといって、その種類が別種とは限りません。キノコ狩りや山菜採りに豊富な経験を持つ人でさえ、毒キノコや有毒植物で食中毒を起こした例があります。

以下のような迷信も、誤食の原因となっていますので、信じてはいけません。

全て科学的な根拠のない迷信です。

枝の部分が縦に裂けるキノコは食べられる。

枝の部分が縦に裂けるキノコは食べられる。

地味な色のキノコは食べられる。

地味な色のキノコは食べられる。

乾燥させれば、毒が抜ける。

乾燥させれば、毒が抜ける。

ナスと一緒に料理すると、毒が抜ける。

ナスと一緒に料理すると、毒が抜ける。

虫が食べているキノコは、食べられる。

虫が食べているキノコは、食べられる。

◆毒キノコによる食中毒症状

症状は、食べた部分の有毒成分や量などによって異なりますが、主な症状としては、おう吐・下痢・腹痛などの消化器系の障害や、瞳孔の収縮・発汗・手足のしびれ・意識の混濁などの神経系の障害などが挙げられます。重症の場合は、脱水症状、けいれん、呼吸困難などを起こして亡くなることがあります。

◆体調に異変を感じたらすぐに病院へ!

口に入れて強い苦味や舌のしびれなどを感じたら、すぐに吐き出してください。気づかずに食べて、後で体調が悪くなったときはすぐに近くの医療機関で診察を受けてください。

◆採取には許可が必要

入山やキノコの採取をする際は、事前に森林の所有者や管理者の承諾許可を取る必要があります。

無断で採取した場合は、森林法で定める森林窃盗などとして罰せられることがあります。

一部の森林では空間放射線量が高いため、森林への不必要な立ち入り自体を控えていただくよう呼びかけが行われている地域があります。そういった場所では山菜やきのこの採取はしないでください。

画像出典:厚生労働省

※リンク先は、画像から

<出典・引用>

政府広報オンライン

キノコ狩りや山菜採りなどで毒のあるキノコや山菜などにご注意を! うっかり食べると食中毒に

毒キノコによる食中毒予防は、採らない!食べない!売らない!人にあげない!

厚生労働省

毒キノコによる食中毒に注意しましょう

林野庁

投稿キノコ狩りによる食中毒に注意しましょう。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【マイナ救急】10月1日〜全国で始まります。

2025年09月25日 category:お知らせ救急車を呼んだ際にマイナ保険証があれば、話すのがつらい時、飲んでいる薬が何か忘れた時でも、既往歴、処方されたお薬、かかりつけ医などを正確に伝えられ、より適切な処置が受けられます。マイナ救急は令和7年10月1日から全国で一斉開始となります。お出かけの際もマイナ保険証を携行しましょう。

★★★

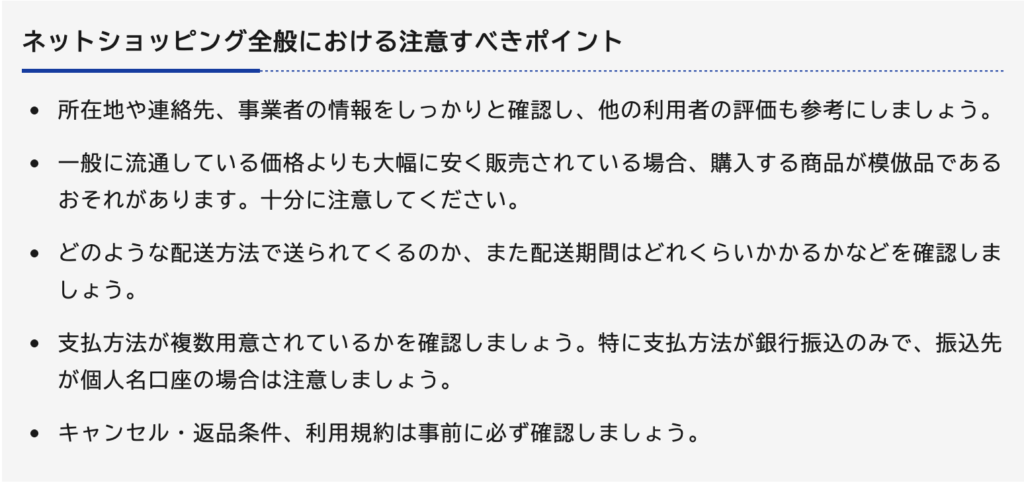

「マイナ救急」は救急隊員が傷病者の同意を得たうえで、マイナ保険証から受診歴や薬剤情報などを閲覧する仕組みです。

119番通報で駆けつけた救急隊員は、搬送されるご本人のお名前や生年月日等の基本的な情報のほか、かかりつけの病院やこれまで服用しているお薬などの様々な情報の聞き取りを行っていますが、病気や怪我で苦しむご本人や、気が動転しているご家族の方から、これらの情報を正確にお伝えいただくことは、場合によっては困難なこともあります。

これまでの既往歴など、聞き取られた情報は、搬送する病院の決定や救急車内での処置、病院到着後にすぐに治療を始めるための準備などに役立てられており、ご本人の命を守るために欠かせない情報となります。

救急の時に、マイナンバーカードの提示があれば、救急隊員が傷病者が過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧します。これによって、ご本人や付き添われるご家族の方の負担を軽くするとともに、傷病者の方がより迅速に適切な処置を受けることができるようになります。

◆マイナ救急の流れ

画像出典:政府広報オンライン

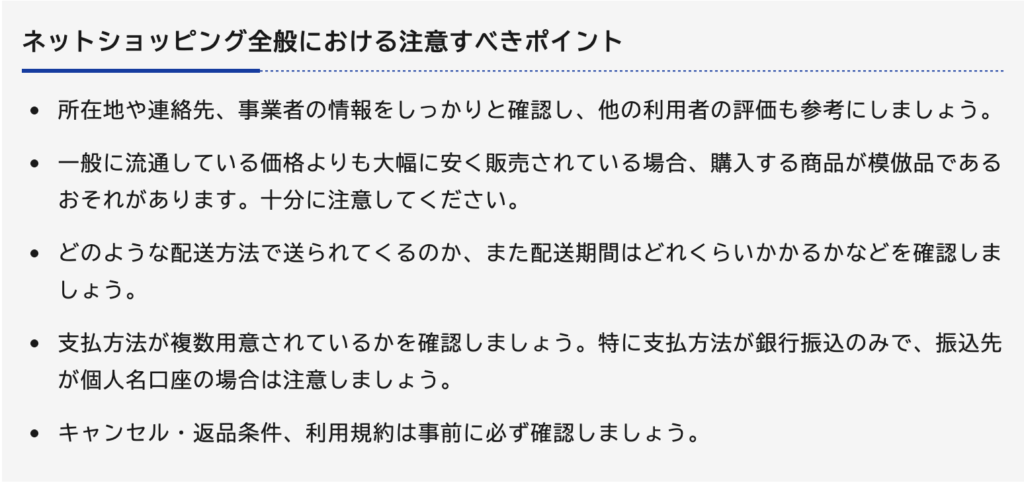

◆マイナ救急にて医療情報を活用するために必要な準備

マイナ救急を利用するには、マイナンバーカードを所有し、かつマイナ保険証として健康保険証の利用登録が完了している必要があります。傷病者のマイナ保険証がなければマイナ救急は実施ができないため、利用登録がまだの方は、もしものときに備えて利用登録し、外出時にもできる限りマイナ保険証を持ち歩きましょう。

画像出典:政府広報オンライン

◆マイナ救急で取り扱われる情報

マイナ保険証から救急隊員が閲覧できる情報は、氏名や住所などのマイナンバーカード上に記載された情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報に限られ、税や年金など、救急活動に関係のない情報は閲覧することはできません。

また、マイナ保険証を読み込んだカードリーダー及びタブレット端末には、情報が記録されることもありません。なお、傷病者が意識不明で同意取得が困難な場合は、傷病者の生命や身体を保護する必要があれば、同意なしに医療情報を閲覧することがあります。なお、過去の医療情報の閲覧履歴は、マイナポータルで確認することができます。

投稿【マイナ救急】10月1日〜全国で始まります。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

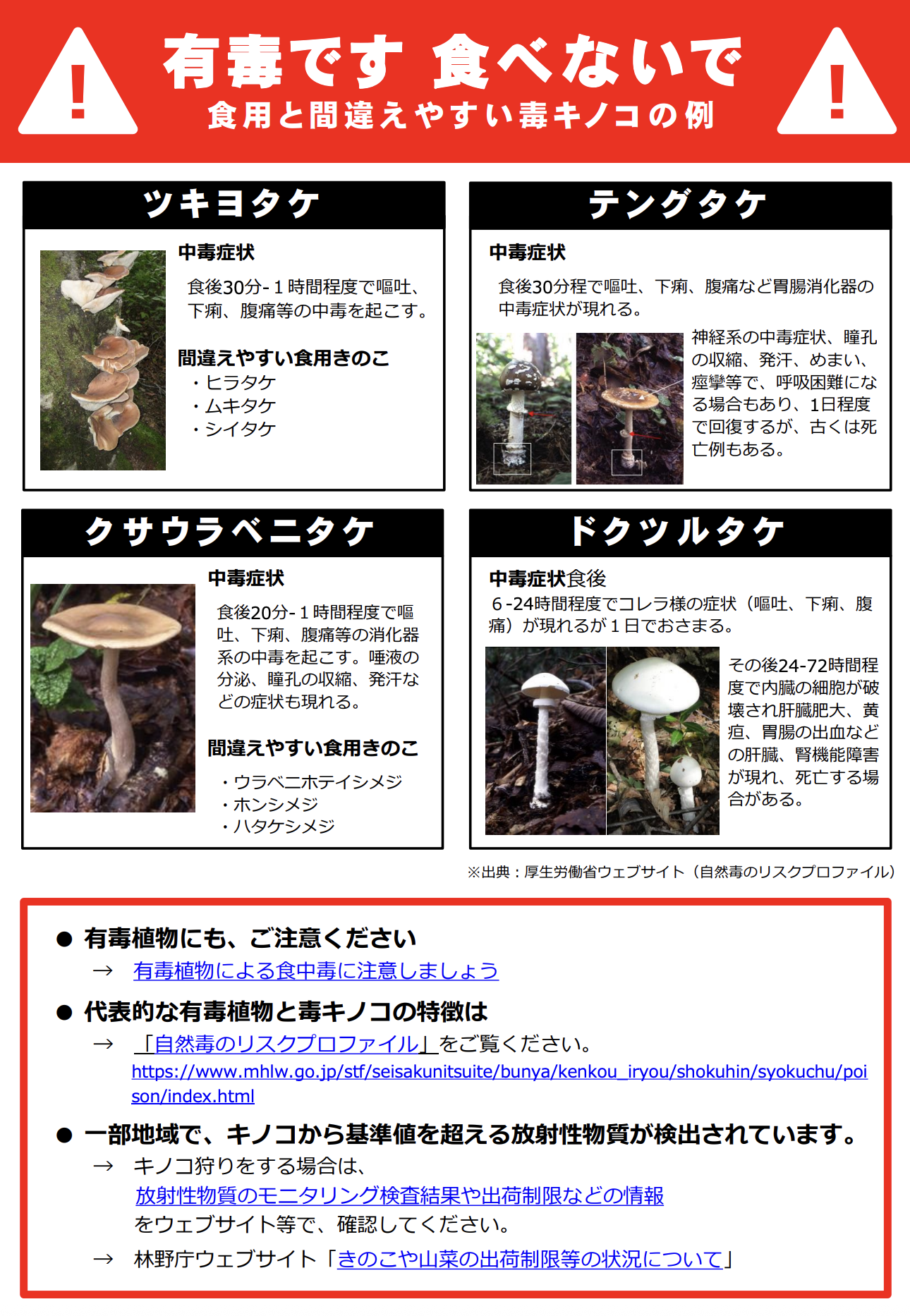

【9月1日問題】子供の命を守るために、知っておいてください。

2025年08月24日 category:お知らせ夏休み明けの9月は児童生徒の自殺が増える傾向があり、「9月1日問題」とも言われていることをご存知でしょうか。学校が再開するこの時期に、言葉にできない不安や憂鬱さを抱えている子供は少なくはありません。こどもの自殺を食い止 め、そして、こどもたちが自殺に追い込まれ ることのないような社会を作るため、社会全 体で対策に取り組む必要があります。訴えることのできない「しんどさ」や「つらさ」のサインを見逃さないようにしましょう。

★★★

地域によって、夏休み明けの時期は異なりますが、社会問題として認知されやすいよう『9月1日問題』と言われています。

いじめ、不登校、進路問題、家庭や学校での孤立など…。再び学校に戻らないといけないプレッシャーに押し潰れそうになっているのです。学校の再開で、現実と向き合わざるを得なくなり、自分を責めたり、希望を持てず、暗い気持ちに押しつぶされそうになっている子供は多くいます。大人でも悩みを抱えた時、自分の対応方法や見通しのつけ方がわからなくなる時もあります。悩みを抱えている子供は、大人に知られないように耐えていたり、隠す傾向にあります。声を上げられずとも、様子がおかしかったり、微細なサインを発しているはずです。

子供の自殺を食い止 め、そして、こどもたちが自殺に追い込まれ ることのないような社会を作るため、社会全 体で対策に取り組む必要があります。

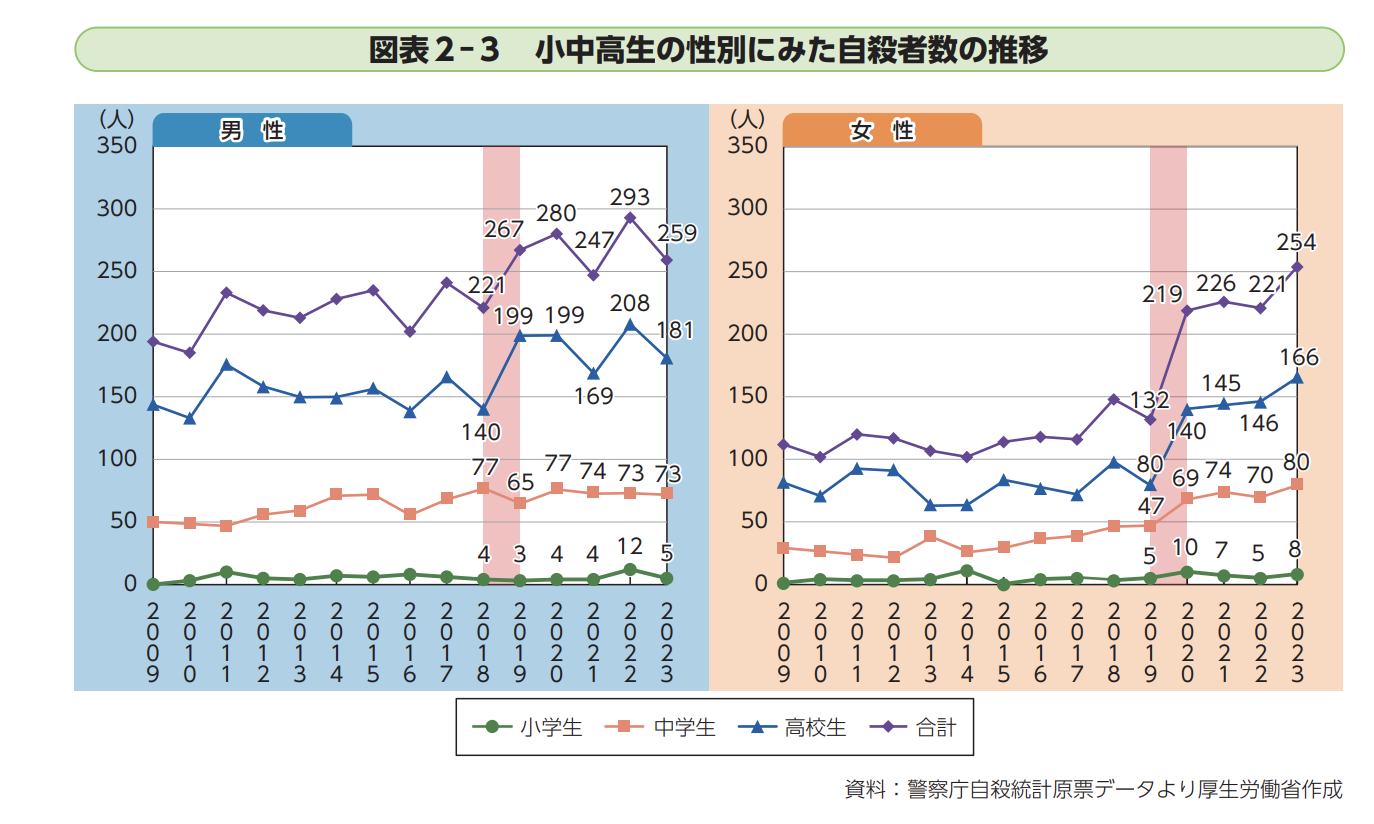

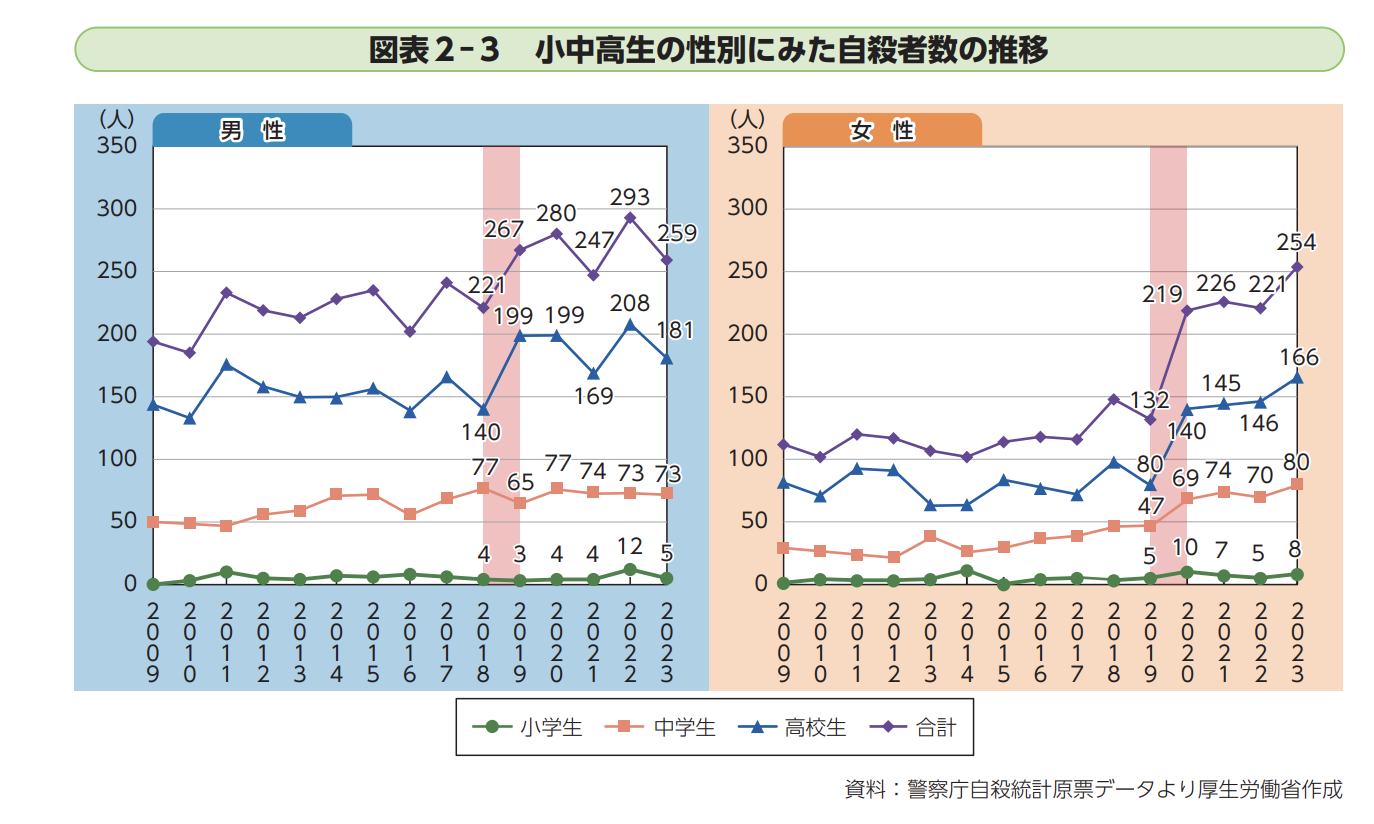

下記は、厚生労働省が発表している小中高生の自殺者数の推移を見ると、自殺者数は年々増えており、高校生女子に増加傾向があることがわかります。

厚生労働省 こどもの自殺の状況と対策

https://www.mhlw.go.jp/content/2024-2-1.pdf

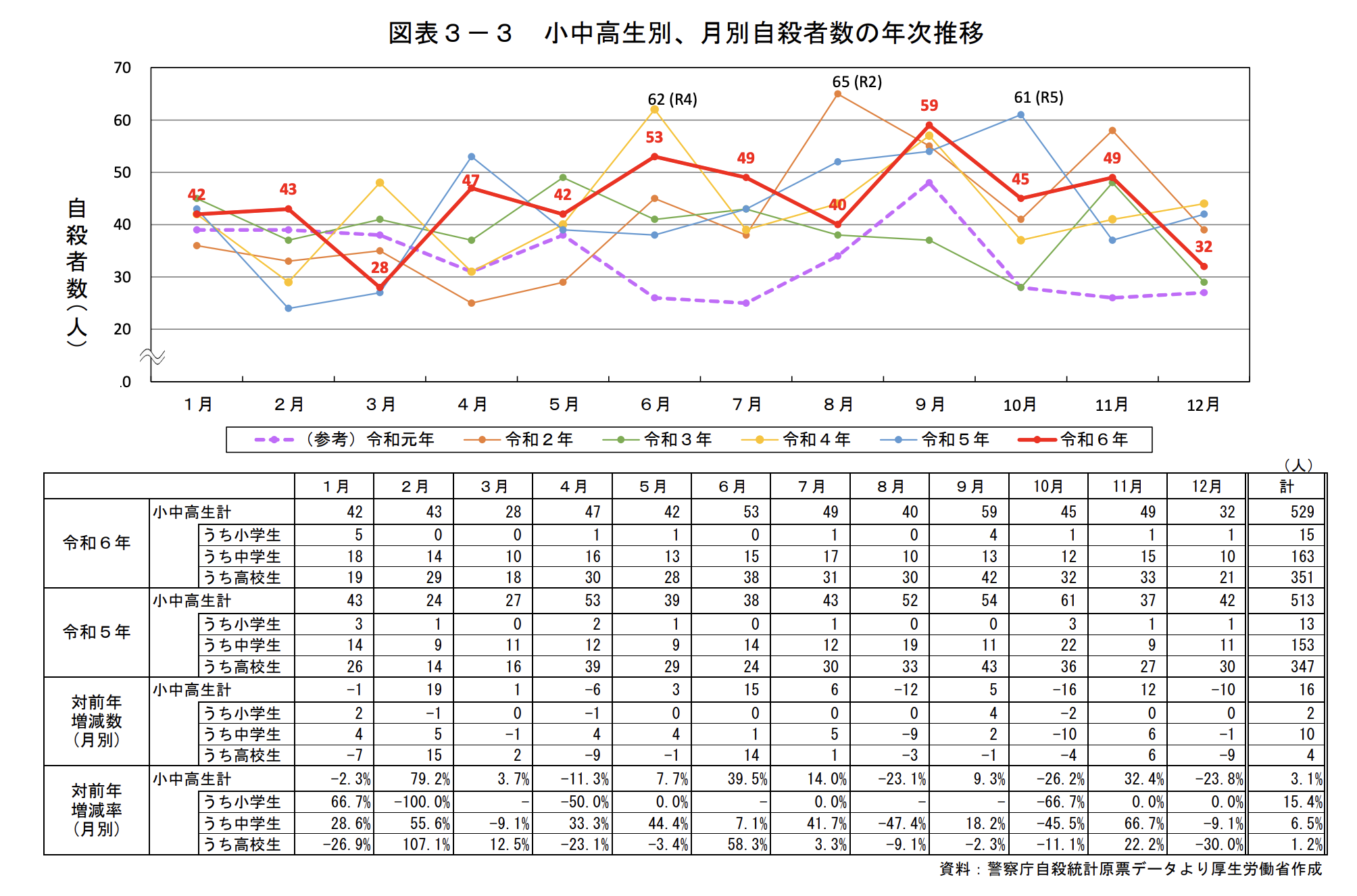

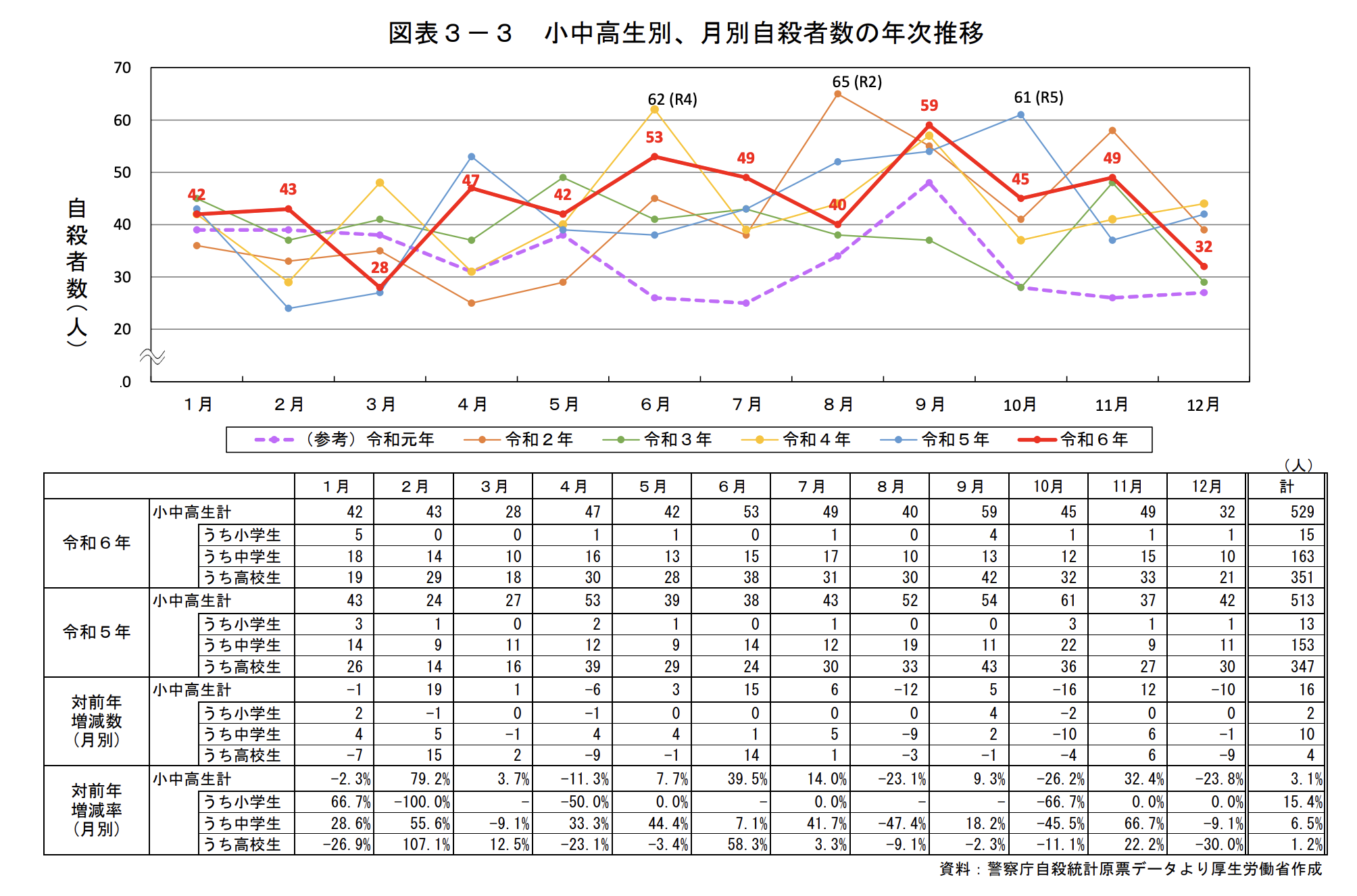

下記は、小中高生の月別自殺者数のグラフです。9月にピークがあることがわかります。

厚生労働省 令和6年中における自殺の状況より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/content/001464717.pdf

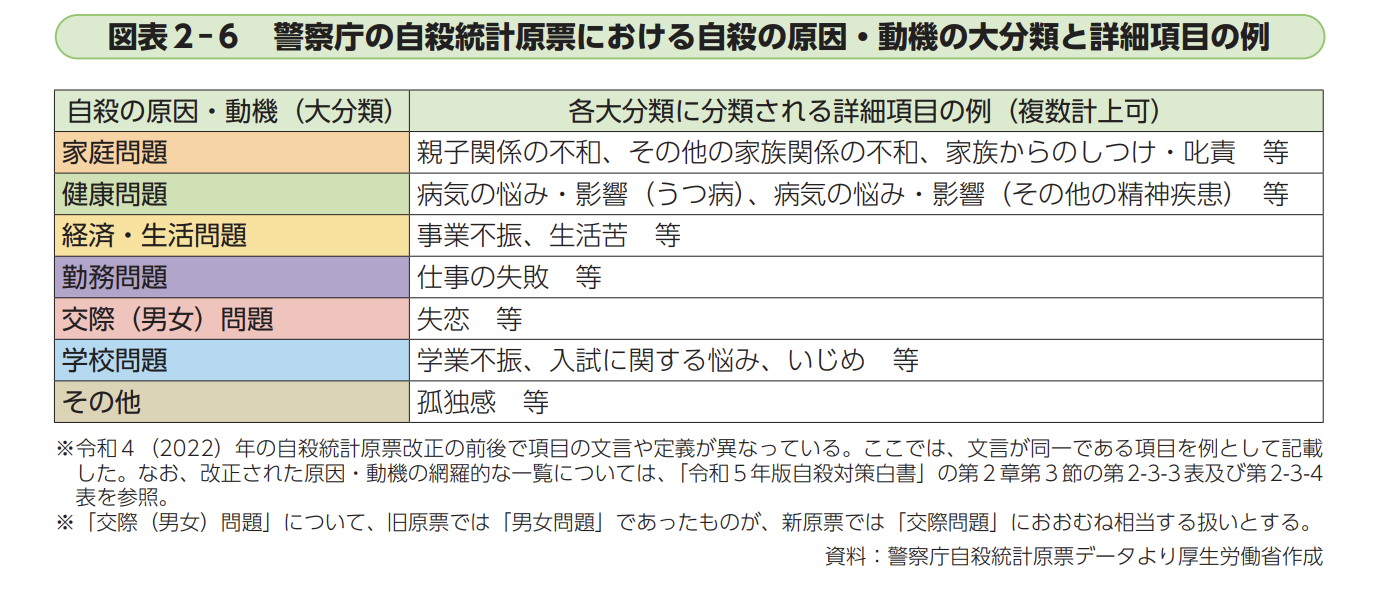

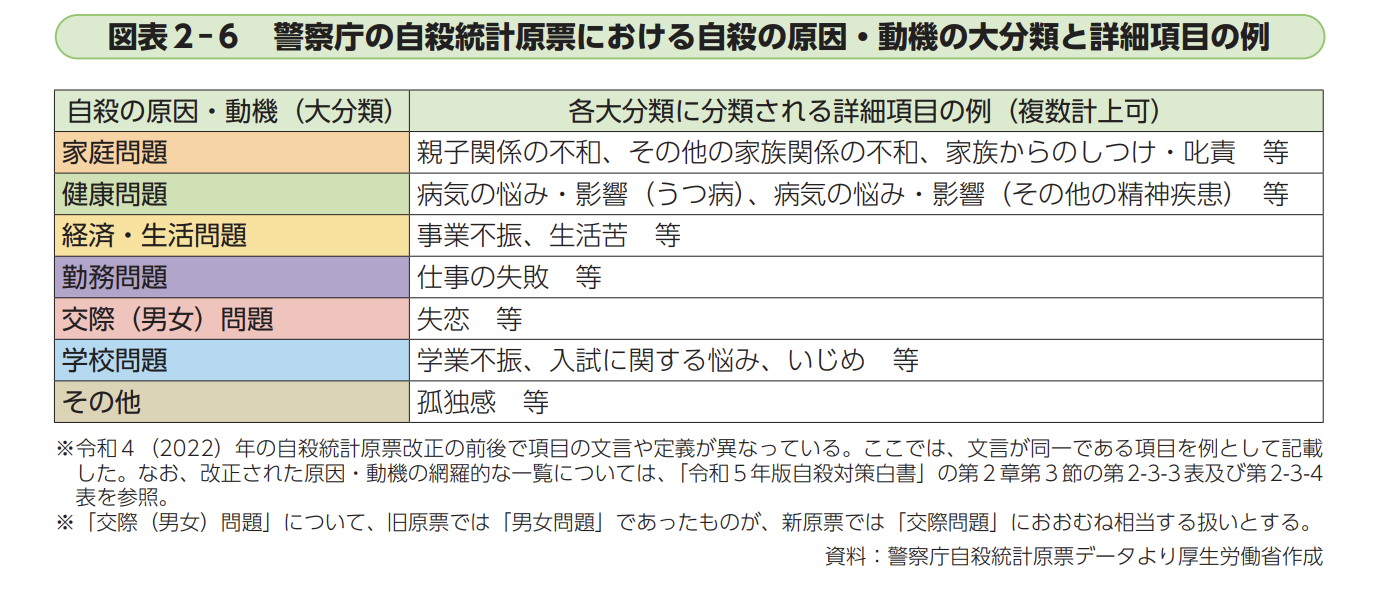

下記は、自殺の原因と動機が分類されたものです。

厚生労働省 こどもの自殺の状況と対策

https://www.mhlw.go.jp/content/2024-2-1.pdf

様子がおかしいサイン

(※これらは一例です)

・夏休みの後半くらいから、口数が少ない。前半と比べて、態度が違う。

・どこか怯えていたり、夜静かで泣いているのではないか。

・スマホを見なくなっている。スマホを使用した後に、塞ぎ込んでいたり、逆に明るく振る舞おうとしている。

・宿題ができていなかったり、新学期の準備をしたがらない。

・子供がいる所に行きたがらない。友達と遊ばない。

・学校のことを考えると憂鬱になったり無気力になる。

・体調不良を訴える。

ストレスが体に表れる場合も多いため、学校が始まる日に学校に行きたくないと言ったり、学校に行く前に「おなかが痛い」など体調面の不調を訴えることがあります。

新学期が始まる時期は、いつも以上に子供の体調面や普段と違ったことがないかなど、気をつけ見守っていく必要があります。

これまでの躾や教育、叱られた経験などにより、子供は「弱音を吐いてはいけない。」「頑張れない自分が悪い。」と、我慢したり、自分を責めてしまうことがよくあります。そうした観念があると、悩みを打ち明けることができず、ますます自分を追い込んでしまいます。日頃から、子供には、悩んだときには誰かに相談することは恥ずかしいことではなく、「しんどい」や「つらい」など、言葉を発して、大人に助けを求めてもいいことを伝えておきましょう。

大人や周りの人もそれを否定せずに、温かく受け入れて寄り添う努めは必要です。

参考・相談窓口など

厚生労働省 「心もメンテしよう」

不登校やいじめ、ひきこもりなどの相談窓口

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/window/window_02.html

文部科学省 「子供のSOSの相談窓口」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

内閣府 孤独・孤立対策推進室

もやもやを抜け出す相談窓口をチャットボットで紹介

「18歳以下の皆さんへ「あなたはひとりじゃない」

https://www.notalone-cao.go.jp/under18/

政府広報オンライン

「ここにもあります!相談できる窓口が。「いじめ」しない・させない・見逃さない」https://www.gov-online.go.jp/article/201505/entry-8685.html

NPO法人 登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク

https://futoko-net.org/

投稿【9月1日問題】子供の命を守るために、知っておいてください。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【9月1日問題】子供の命を守るために、知っておいてください。

2025年08月24日 category:お知らせ夏休み明けの9月は児童生徒の自殺が増える傾向があり、「9月1日問題」とも言われていることをご存知でしょうか。学校が再開するこの時期に、言葉にできない不安や憂鬱さを抱えている子供は少なくはありません。こどもの自殺を食い止 め、そして、こどもたちが自殺に追い込まれ ることのないような社会を作るため、社会全 体で対策に取り組む必要があります。訴えることのできない「しんどさ」や「つらさ」のサインを見逃さないようにしましょう。

★★★

地域によって、夏休み明けの時期は異なりますが、社会問題として認知されやすいよう『9月1日問題』と言われています。

いじめ、不登校、進路問題、家庭や学校での孤立など…。再び学校に戻らないといけないプレッシャーに押し潰れそうになっているのです。学校の再開で、現実と向き合わざるを得なくなり、自分を責めたり、希望を持てず、暗い気持ちに押しつぶされそうになっている子供は多くいます。大人でも悩みを抱えた時、自分の対応方法や見通しのつけ方がわからなくなる時もあります。悩みを抱えている子供は、大人に知られないように耐えていたり、隠す傾向にあります。声を上げられずとも、様子がおかしかったり、微細なサインを発しているはずです。

子供の自殺を食い止 め、そして、こどもたちが自殺に追い込まれ ることのないような社会を作るため、社会全 体で対策に取り組む必要があります。

下記は、厚生労働省が発表している小中高生の自殺者数の推移を見ると、自殺者数は年々増えており、高校生女子に増加傾向があることがわかります。

厚生労働省 こどもの自殺の状況と対策

https://www.mhlw.go.jp/content/2024-2-1.pdf

下記は、小中高生の月別自殺者数のグラフです。9月にピークがあることがわかります。

厚生労働省 令和6年中における自殺の状況より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/content/001464717.pdf

下記は、自殺の原因と動機が分類されたものです。

厚生労働省 こどもの自殺の状況と対策

https://www.mhlw.go.jp/content/2024-2-1.pdf

様子がおかしいサイン

(※これらは一例です)

・夏休みの後半くらいから、口数が少ない。前半と比べて、態度が違う。

・どこか怯えていたり、夜静かで泣いているのではないか。

・スマホを見なくなっている。スマホを使用した後に、塞ぎ込んでいたり、逆に明るく振る舞おうとしている。

・宿題ができていなかったり、新学期の準備をしたがらない。

・子供がいる所に行きたがらない。友達と遊ばない。

・学校のことを考えると憂鬱になったり無気力になる。

・体調不良を訴える。

ストレスが体に表れる場合も多いため、学校が始まる日に学校に行きたくないと言ったり、学校に行く前に「おなかが痛い」など体調面の不調を訴えることがあります。

新学期が始まる時期は、いつも以上に子供の体調面や普段と違ったことがないかなど、気をつけ見守っていく必要があります。

これまでの躾や教育、叱られた経験などにより、子供は「弱音を吐いてはいけない。」「頑張れない自分が悪い。」と、我慢したり、自分を責めてしまうことがよくあります。そうした観念があると、悩みを打ち明けることができず、ますます自分を追い込んでしまいます。日頃から、子供には、悩んだときには誰かに相談することは恥ずかしいことではなく、「しんどい」や「つらい」など、言葉を発して、大人に助けを求めてもいいことを伝えておきましょう。

大人や周りの人もそれを否定せずに、温かく受け入れて寄り添う努めは必要です。

参考・相談窓口など

厚生労働省 「心もメンテしよう」

不登校やいじめ、ひきこもりなどの相談窓口

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/window/window_02.html

文部科学省 「子供のSOSの相談窓口」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

内閣府 孤独・孤立対策推進室

もやもやを抜け出す相談窓口をチャットボットで紹介

「18歳以下の皆さんへ「あなたはひとりじゃない」

https://www.notalone-cao.go.jp/under18/

政府広報オンライン

「ここにもあります!相談できる窓口が。「いじめ」しない・させない・見逃さない」https://www.gov-online.go.jp/article/201505/entry-8685.html

NPO法人 登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク

https://futoko-net.org/

投稿【9月1日問題】子供の命を守るために、知っておいてください。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【水の事故を防ぐ】海や川、遊びに行く前に知っておいて下さい。

2025年07月23日 category:お知らせ夏は水辺のレジャーに出かける機会が増え、楽しいひと時を過ごす傍で、毎年水難事故のニュースは無くなることがありません。中学生以下のこどもの水難事故の6割近くが河川で起き、次いで海、プールとなっています。どうしたら水難事故は防げるのでしょうか。自然環境の特徴を踏まえながら、事故につながりやすい危険な場所や行為を知って、安全に楽しめるよう対策をしておきましょう。

★★★

海での注意点

画像:iStock

1. 安全管理が行われた所でのみ遊泳する

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開設しない海水浴場もありますが、 ライフセーバーや監視員等がいるなど適切に安全管理が行われている海水浴場で、指定された遊泳エリア内であることを確認して泳ぎましょう。

海には、深さなどによって水温の変化が大きい場所や、流れの激しい場所、海藻が茂っていて遊泳者に絡みやすい場所などがあります。こうした危険な場所は、「危険」「遊泳禁止」などと表示されています。

必要に応じて、ライフジャケットを使用しましょう。遊泳禁止となっている場所では、絶対に泳がないでください。

2. 天候・潮・風向きに注意する

海の状況は、日ごと、時間ごとに変化します。風の向きや波の高さ、満潮か 干潮かをしっかり確かめてから入りましょう。

岸に近いところでも、沖へ流れるとても速い潮の流れ(離岸流)があったり、急に深くなる場所があったりします。また、同じ場所であっても、天候や潮の満ち引きによって変化することがありますので注意しましょう。

3. 子供だけでは絶対に遊ばせない

水深が浅い場所でも、ほんのちょっと目を離したすきに、子供が転倒して溺れたり、波にさらわれたりすることがあります。幼児はもちろん、泳げない子供などが水遊びするときは、大人は Keep Watch を心がけ、 子どもから目を離さずに手の届く範囲で見守りましょう。

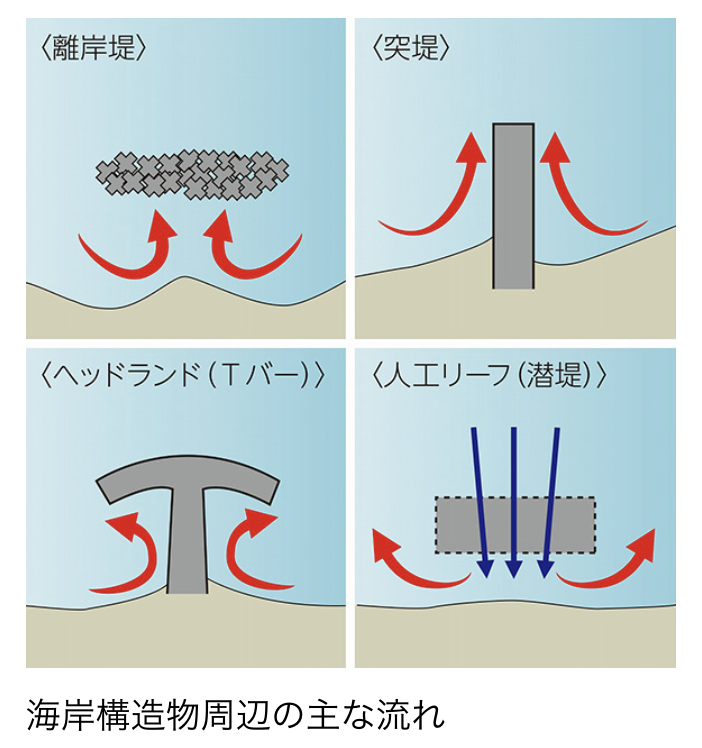

4. 知らないと怖い!離岸流に注意する

離岸流(リップカレント)とは、沖に向かって発生する強い流れのことです。波は沖から海岸へ打ち寄せますが、海水はどんどん岸に貯まるので、どこかから沖に戻ろうとします。この時、岸から沖の方へ向かって一方的に流れる速い流れのことを離岸流(リップカレント)と呼びます。

日本ライフセービング協会によると、海水浴場において溺水事故の60%がリップカレントによるものです。河口付近、堤防沿い等の人工物付近、岩場など 離岸流が発生しやすい場所には入水しないでください。

5. 健康状態が悪いときやお酒を飲んだときは泳がない

体調が優れないときや睡眠不足で疲れているときは、水泳や釣りなどは控えましょう。体に負担がかかり、事故につながる危険が高くなります。適度に水分を補給し、日陰で休息するようにしましょう。飲酒後や飲酒しながらの水泳や釣りも、事故につながりやすく危険ですので、絶対にやめましょう。

6.ライフジャケットを着用する

釣りをするときやボートに乗るときなどは、ライフジャケットを必ず着用しましょう。ライフジャケットは、体のサイズに合ったものを選び、正しく着用しましょう。堤防の縁からのぞき込まないようにしましょう。立入禁止区域に は絶対に入らないでください。

また、万一、事故が起こったときの連絡手段を確保するため、携帯電話を防水パックに入れて携行しましょう。

画像:iStock

川での注意点

川などでのレジャーでは、魚とりや釣り、水遊びやボート遊びなどのほかに、河原でのバーベキューなど、必ずしも水に入ることを目的としない楽しみ方もあります。そのような川などのレジャーでも、毎年のように水難が発生しています。海での注意点に加えて、河川では以下のことに注意しましょう。特に子供は河川での事故が多いため、絶対に一人では遊ばせないようにしましょう。

画像:iStock

1. 川の地形を知り、急な増水に備えるために

川の流れは一見穏やかに見えても、地形などの影響で流れが一定ではないこともあります。川の状態は、曲がり方、傾斜、川幅、岩の突出などの地形によって、右岸、左岸でも川の流れが違っていたり、川底に深みがあったりするため急に流されたり、深みにはまったりする危険があります。

また、上流の天候などによって大きく変化し、安全と思われる場所でも、上流で豪雨などがあると急に増水し、水難につながる危険があります。事故の多くは穏やかそうな流れで起きています。必ず滑りにくく脱げにくいかかとのある履物を履き、ライフジャケットを着用して近づきましょう。

2003~2020年の18年間に、川や湖沼等で水遊び、釣り、遊泳、レジャー、散策、通行中など、様々な状況で発生した水難事故のうち、新聞記事やWEBニュース情報から把握できた2907件の水難事故の内容と事故発生地点の位置情報を表示しています。

2. 出掛ける前に天気や川の情報をチェック

川などに行く前に、天気や川の情報をチェックしましょう。悪天候が予想されているときは、無理をせず、中止・延期を検討しましょう。また、上流にダムがある場合は水量や水の需要に応じて放水することがあり、その場合は急激に増水することがあります。

全国のリアルタイム雨量・水位などの情報を提供しています。

→川の防災情報(国土交通省)

川辺にいるとき、次のような変化が見られたときは、川の水が急に増えるサインです。すぐに避難しましょう。

- 上流(水が流れてくる方)の空に黒い雲が見えたとき

- 雷が聞こえたとき

- 雨が降り始めたとき

- 落ち葉や流木、ゴミが流れてきたとき

3. 危険を示す掲示板、水流が速い・深みがあるところは避ける

川では、「危険を示す掲示板」が設置されているところがあります。そうした掲示板がある場所では遊ばないようにしましょう。また、川の地形は複雑であり、同じ川でも場所によって川の流れが速くなっていたり、急に深くなったりする場所があります。そのようなところには近づかないようにしましょう。

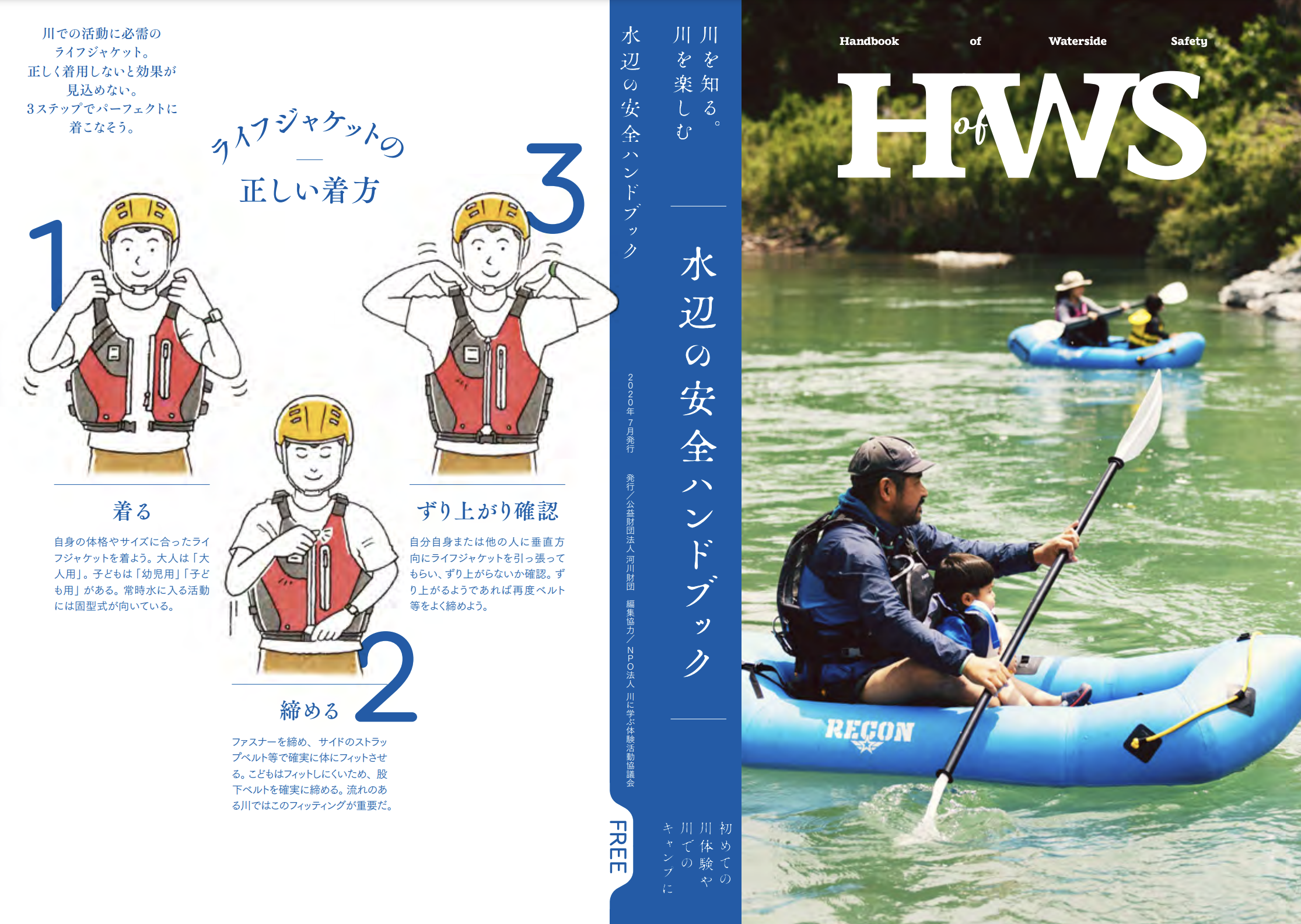

◆ダウンロードして活用しましょう

→水辺の安全ハンドブックWEB用PDF(子どもの水辺 サポートセンター)

https://www.kasen.or.jp/Portals/0/pdf_mizube/mizubehandbook_01.pdf

4.ライフジャケットを着用する

たとえ浅い川でも急に増水することがあるため、ライフジャケットを必ず着用しましょう。特に河川では、水面下に複雑で強い流れがあります。途中で脱げてしまわないように、ベルトを締めるなど正しく着用し、身体にしっかりフィットさせましょう。

5.豪雨・台風などのときは、くれぐれもご注意を!

中小河川や用水路などでも、多くの水の事故が発生しています。集中豪雨などのために、ごく短時間のうちに水位が急上昇して水があふれ出し、川沿いの公園や道路にいた人が押し流された事例や、あふれた水のために河川や用水路の位置が分かりにくくなり、足を踏み外して流されてしまう、といった事例が起きています。

毎年水難事故は起きています。「これくらい大丈夫。」「自分は大丈夫。」といったむやみな過信をせ

ず、楽しさは安全を確保してからと心得ておきましょう。

出典サイト

政府広報オンライン

水の事故を防ごう!海や川でレジャーを楽しむために知っておきたい安全対策

「水の事故、山の事故を防いで海、川、山を安全に楽しむために」

消費者庁ニュースリリース令和3年7月7日

「もうすぐ夏本番!外出先での子どもの水の事故に御注意ください! 」

投稿【水の事故を防ぐ】海や川、遊びに行く前に知っておいて下さい。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。