スプレー缶に穴を開けて捨てる」は、家庭ゴミの捨て方として防ぐためにるものですが、最近では、「開けないで捨てる」自治体も増えてきています。鍋料理などで使用頻度も増えるカセットボンベも含め、スプレー缶はどのように処分したら良いのでしょうか?

画像:iStock

★★★

12月16日夜に起きた札幌市の爆発事故。建物が倒壊し、42人もの人が怪我をするなど、大規模な事故になり驚きました。死者が出なかったことはまさに不幸中の幸いと言えますが、事故の原因として、120本のスプレー缶を廃棄するために中身を放出し、湯沸かし器をつけた際に爆発が起きたということが明らかになりました。一度に120本というのが仰天の数なのですが、実は、可燃性ガスなどが入ったスプレー缶やカセットボンベが原因となる火災は、暖房器具やカセットコンロを使用する冬場に頻発しています。

スプレー缶による事故例(国民生活センター)

【破裂】

自宅で、ヒーターのそばに置いてあったヘアスプレー缶が爆発し、カーテンが燃えたり 窓ガラスが割れたりした。火は自分で消した。右手背、顔面にやけどを負った。けがの程 度は軽症であった。(50歳代・男性)

【引火】

やかんに火をかけているコンロの近くで、スプレー缶のガス抜きを行ったら引火した。 顔面、右上腕~手背、左前腕~手背、前胸部にやけどを負った。気道熱傷はなかった。け がの程度は中等症であった。(40歳代・女性)

【穴開け作業中】

ガスコンロに火がついているそばで、消臭スプレーの使い終わったものに穴を開けたと ころ、内容物に引火して右手や前胸部にやけどを負った。右手に水疱が2カ所あり、熱傷2 度、熱傷範囲1%。前胸部から顔面にかけて浮腫性の紅斑あり、熱傷1度、熱傷範囲4%。 けがの程度は軽症であった。(60歳代・女性)

車の塗料スプレー缶をごみに出そうとして穴を開けたら、穴を開けた部分から塗料が噴 き出し、顔にかかった。目に入って痛くなり開眼できず、救急車で搬送された。けがの程 度は軽症であった。(80歳代・男性)

【凍傷や凍結による事故】

中指でスプレー塗料の噴霧ボタンを押して使用していたら、中指が凍ったように冷たく なり、動かなくなってしまった。慌てて温めて中指が動くようになったが、激しい痛みに なり、膨れた。治療1週間未満のけがであった。(70歳代・男性)

一般的に使用後は「穴を開けて捨てる」が浸透しています。その割には、穴の開け方がまちまちで、正しく処理されていないことも引火事故の原因になっています。ニッパーで切り込む、ハンマーで叩く、釘を打ち込むなどは、中身が噴射し大変危険です。その一方で、穴の開け方がわからない、面倒、知らなかったなど、 穴を開けず中身が残ったまま廃棄すると、ごみ収集車やごみ処理施設が火災になる危険 が生じます。

これまで、回収時の爆発事故を防ぐため、「穴を開けて捨てる」ことがルール化されていましたが、

その廃棄時の穴開け作業中の火災や爆発事故、中身の噴出事故が相次ぎ発生したことを受け、2009年から環境省は、「穴開けをしない方向が望ましい」という通知を出しています。今回事故が起きた札幌市も、缶に穴を開けないよう要請を出していました。今のところ、自治体によって「穴を開ける」「開けない」は、様々です。穴を開ける、開けない、穴開け作業時、回収時、どちらにも危険が及んでいるんですね。

どうしたらいいのでしょうか?

国民生活センター及び、日本エアゾール協会によると、

スプレー缶は、廃棄する際に穴を開ける・開けないにかかわらず、中身の可燃性の残存ガ スを完全に出し切っていれば、引火・爆発や火災などの危険は生じない。

ということです。

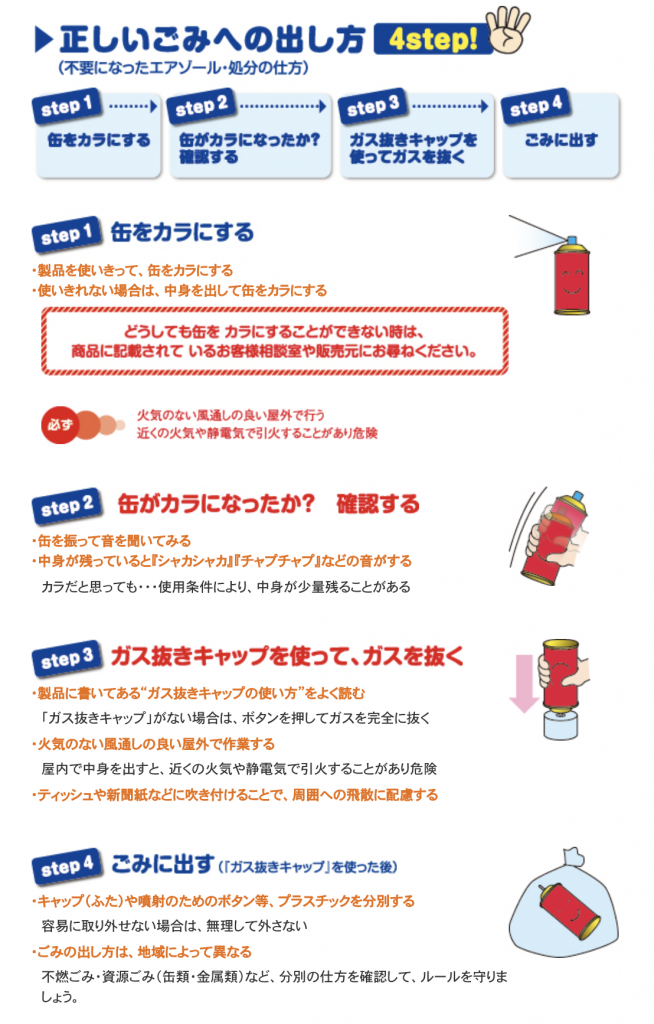

そこで、事故を防ぐにはどのように処分すれば良いのか、正しい穴の開け方など、日本エアゾール協会のHPから引用して、お伝えいたします。

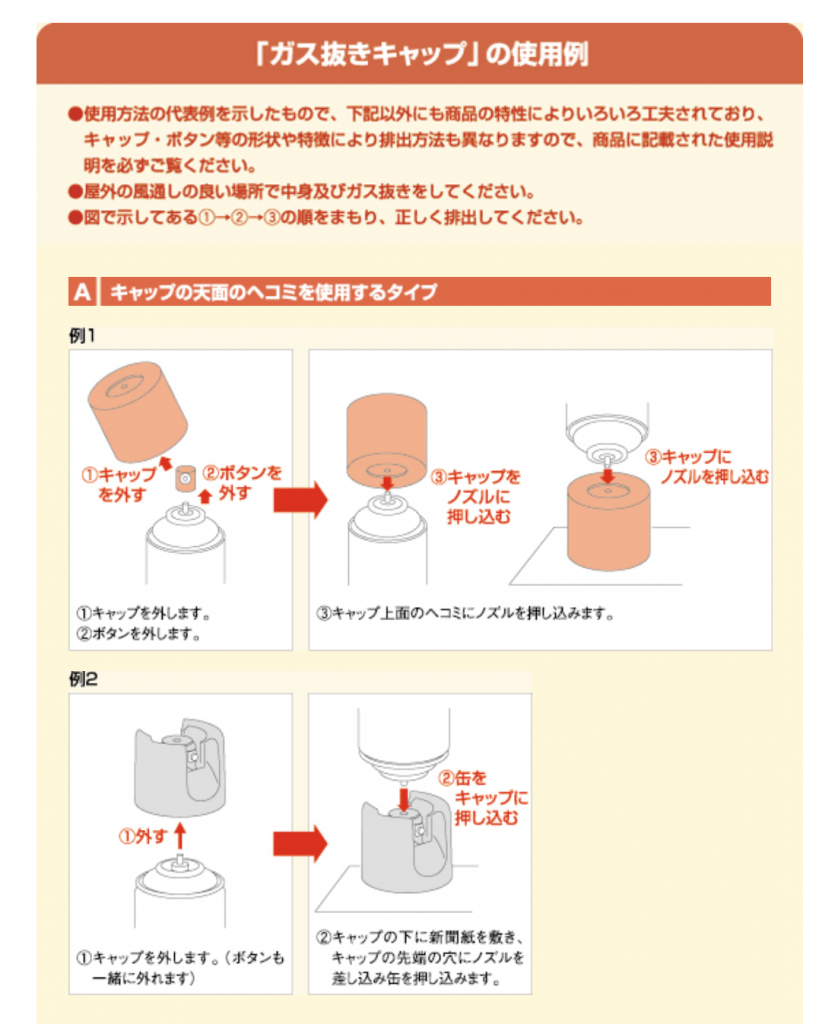

◆スプレー缶にはガス抜きキャップがついている

意外と知らない方が多いのではないでしょうか?

どんなスプレー缶にもガス抜きキャップがついています。

使用例1)

※スプレーの噴射口のタイプによって様々あるので、確実ご確認ください。

◆正しいごみへの出し方

お住いの自治体では、穴を「開ける」のか「開けない」のかを一度ご確認ください。

あまり報道で知ることはありませんが、中身の残ったスプレー缶、カセットボンベがゴミに出され、ごみ収集車両、処理施設でも火災が発生しているということです。

日本エアゾール協会でも、スプレー缶・カセットボンベは、必ず中身を使い切るよう促しています。

中身を空にする為に、ニッパーやハンマー、釘などを使用するのは大変危険です。地域のごみ出しルールを守って出すようにしましょう。

出典:

国民生活センター「スプレー缶製品の事故に注意」

一般社団法人日本エアゾール協会

投稿【お役立ちコラム】穴を開ける?開けない?スプレー缶事故を防ぐためには三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

電動アシスト自転車による事故が増えています。【お役立ちコラム】

2018年11月20日 category:お知らせ | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODE | 自転車保険、ケガの保険、自転車事故、電動アシスト自転車電動アシスト自転車を利用している方を最近よく見かけるようになりました。その普及台数は今や60万台とも言われています。園児の送り迎えや買い物に、大変便利です。自動車免許を自主返納したシニアにも人気があるということですが、普及する一方で、電動アシスト自転車による事故も増えています。今回は、電動アシスト自転車を安全に乗りこなすためのガイドをお伝えいたします。

★★★

電動アシスト自転車は電気モーターを利用しており、弱い力でも楽にペダルをこいで走行できます。お子さん2人を乗せて移動する働き盛りの世代やシニアにも人気があり、上り坂でも楽にこげるので、大変便利なものです。発売から25年経つそうで、以前は高額商品でしたが、今では10万円を切る物もあり、自転車の形状も小回りのきく小型のものから、安定感のあるもの、スタイリッシュなデザインなど様々です。

しかし、KDDI株式会社の意識調査では、電動アシスト自転車の利用者4割の方が、危ない経験をしたと答えています。また、国民生活センターの調査においては、子供を乗せて運転する親ごさんの28%が転倒経験があり、転倒しそうになったという人に至っては44%もいたということです。

注意とポイント

1. ペダルに足を乗せていただけでもアシスト力が働く

本来、ペダルを踏み込んだ加減を感知し、電動で発進をアシストするものですが、実はペダルに足を乗せているだけでもアシスト力が働き、意図せずに飛び出してしまうことがあります。また、急にペダルを踏み込むと、アシスト力が加わり予想以上の速度が出やすいため、止まるまでに時間がかかり、こういった状況が事故に繋がりやすくなっています。

●ペダルに足を乗せた状態で電源を入れるのは危険です。発進時は両足を地面に着けて電源を入れましょう。

・信号待ちでペダルに足をかけ、信号が変わる前に急発進してしまう。

・ママ友にばったり会った時、ペダルに足をかけたまま、話をしてしまう。

●ケンケン乗り、立ちこぎは大変危険です。ペダルをこぎ始めるまで不安定な状態で加速してしまうため転倒の恐れがあります。

・電動アシスト自転車は、加速するとアシスト力が弱まるため、上り坂では座ってゆっくりペダルをこぐ方が楽です。

2. 電動アシスト自転車は重い

●電動アシスト自転車に子供を2人乗せて走ると、総重量はなんと100kgにもなるということです。

・ただでさえ電動アシスト自転車は30kgもあり、高齢者は重さでよろめき、支えきれず転倒するケースが多く、倒れた自転車を起こすのも大変です。

●子供2人乗せする場合は、「幼児2人同乗基準適合車BAAマーク」がついた自転車でないと、道路交通法違反になります。

・幼児2人乗せは、重心が低く安定感重視の設計。足元が広く、手元ハンドルロックや、スタンドにも工夫があり、子供の乗せ降ろしが楽にできます。

・子供乗せする時には、必ずヘルメットを装着させ、シートベルトを締めましょう。

チャイルドシートを使用せず、抱っこヒモで運転することは、道路交通法で認められていません。

3. 小回りが効かず、ハンドル操作を誤る

●前にカゴやチャイルドシートがついている場合は、特にバランスが悪くなり、急ハンドルで転倒の危険性が高まります。

・歩行者をよけようとして、急ハンドルを切って足をついても、自転車が重いので支えきれず転倒するケースなどがあります。

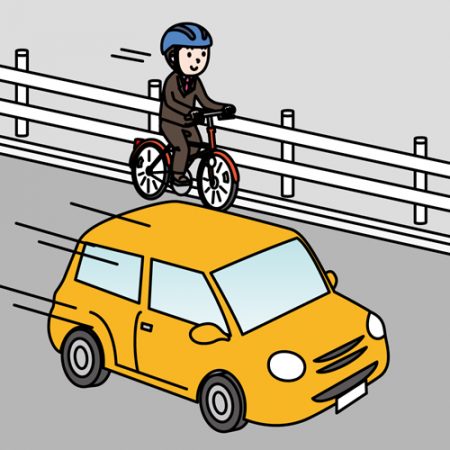

4. 歩行者の感覚で歩道を運転する

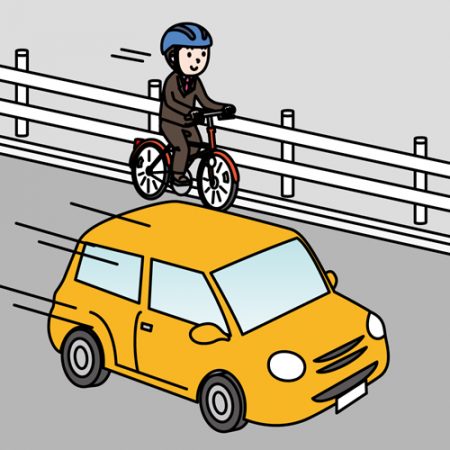

●道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。

したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。これは、電動アシスト自転車に限ったことではありませんが、子供を乗せているから歩道を走っても良いと勘違いしている親御さんも多いということです。子供乗せした電動アシスト自転車で歩道を走り、加害者になるのは避けたいことです。

・罰則は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

・歩道を走っていいのは、「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。

113歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。

・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

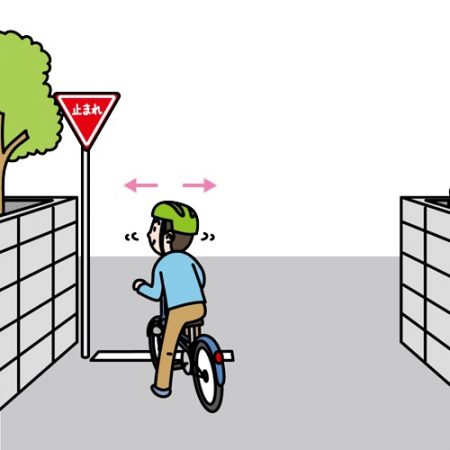

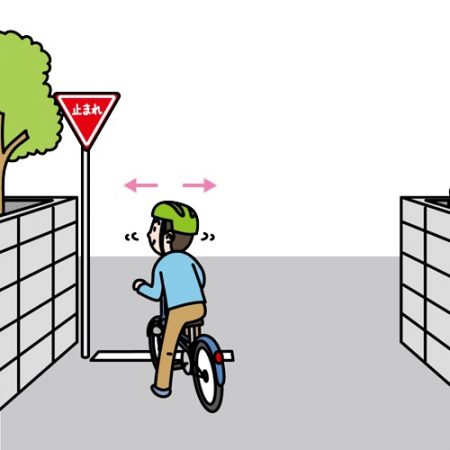

5. 急いでいても一旦停止、左右確認を

●保育園や幼稚園に送り迎えするママチャリに多い暴走。

歩行者優先の歩道を猛スピードで駆け抜ける、信号のない交差点で左右安全確認せず、一旦停止もせず突っ走るなど。忙しいし、急がなくちゃいけないのもわかりますが、自分だけの事情で走ると大変な事故を起こしてしまう危険性があります。子供を守るためにも交通ルールとマナーを守った運転をしましょう。

●シニアの自転車事故に多いのは、圧倒的に出会頭の衝突事故です。

高齢者の自転車事故のうち出合頭の事故は、なんと53.1%にも登ります。(自転車の安全利用促進委員会「高齢者の自転車事故実態調査」)危ないと思った時の回避行動の遅れも考えられますが、やはり安全確認や一旦停止など、ルールを守って、慎重に運転をすることです。

6. 被害者に重度後遺障害が残った自転車事故事案の最近の裁判例

転倒して頭を打ったりすれば、死亡や重篤な障害が残ることもあります。被害者に重度の後遺症が残る場合には、賠償が高額となる場合もあります。

歩行者と自転車との事故。歩道上の歩行者に自転車が後方から衝突。

被害者が自転車で交差点を通過したところで、道路を横断しようとした高校生の自転車と衝突。

出典:自転車の安全利用促進委員会 「最近の自転車事故の傾向」

\自転車保険加入の義務化が広まっています/

お申し込みはこちら

\日常生活のケガに備える。自転車事故もカバー/

お申し込みはこちら

参考HP

警視庁「自転車安全利用五則 自転車は、車道が原則、歩道は例外」

JAF「電動アシスト自転車を運転するときの注意点とは?」

NIKKEI STYLE 「親子乗り電動アシスト、重さ意識を」

mama•sta select.「自転車でうっかり起こしてしまう「危ない経験」。電動アシスト自転車ならではのアクシデントとは」

kufura 「春デビューも気を付けて!「電動アシスト自転車のヒヤリ体験」2位の転倒を超えた1位は…」」

子ども乗せ電動アシスト自転車購入ガイド

毎日が発見ネット「増加する高齢者の「自転車」事故。原因は意外にも「自動車」が関係していた?」

投稿電動アシスト自転車による事故が増えています。【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

冬はケガが増えるんです【お役立ちコラム】やけど編

2018年10月16日 category:GKケガの保険、やけど、暖房器具、やけどの応急処置 | お知らせ | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODE冬場はケガでの救急搬送者が増えることはご存知でしょうか? どんなシチュエーションでケガが増え、また、どのように気をつければ良いのか、見ていきたいと思います。連載第1回は、やけどについてです。

★★★

暖房器具による子供のやけど

消費者庁に寄せられる事故報告によると、暖房器具による火傷が多いということです。特にこどもの事故が多く、自宅よりも祖父母宅や外出先など、通常とは異なる環境で発生するケースが多いということです。

画像:iStock A young boy with a stove burning.

画像:iStock A young boy with a stove burning.

ストーブやファンヒーターによる火傷は、報告の6割と断トツに多く発生しています。特につかまり立ちを始めたお子さんには注意が必要です。加湿器でも事故は起きています。高温になった蒸気やこぼれた熱湯で火傷をするというケースです。

事故を防ぐための注意点

■やヒーターなどの床に置くタイプの暖房器具を使用する場合には、安全柵などで囲み、普段から子供を近づけないようにしましょう。

■ストーブやヒーターを置く場所は、椅子やソファの近すぎないようにしましょう。

■子供は湯気や音に興味を示すことがあります。ストーブの上にヤカンや鍋を置くのはやめましょう。

■まだ動けないから大丈夫と思っていても子供は思わぬ動きをすることがあります。小さな子供がいる家庭で、人感センサー付きのストーブやヒーターを使用する場合には、人感センサー機能を切り、運転を止める際には、本体の電源がオフになっていることを必ず確認しましょう。

大人に多い低温やけど。高齢者は特に注意。

画像:iStock

画像:iStock

大人も、湯たんぽやアンカ、電気毛布などでの低温やけどに注意が必要です。低温やけどは、痛みを感じにくく、水疱ができにくいので、表面上は大したことがないと思いがちですが、じわじわと皮下組織まで及び、重症化することがあります。運動機能や感覚機能が低下する高齢者で多く発生しています。また、女性や受験生がポケットカイロを長時間、皮膚に接触させてひどい低温やけどになることも、実際に起きています。湯たんぽの場合は、中のお湯を捨てこぼす時にも注意が必要です。

低温やけどを防ぐためには

■長時間同じ場所を温めないことが重要。

44℃では3~4時間、46℃では30 分~1時間、50℃では2~3分で皮膚が損傷を受けると言われている。低温やけどは水で冷やしても効果がないため、痛みや違和感がある場合は医療機関を受診することを呼びかけている。

調理器具での火傷

冷え込んでくると、囲みたくなるのが鍋料理やホットプレートでの調理です。キッチンで予め調理した熱々グツグツのお鍋をテーブルに運ぶ際に、こぼしてしまいやけどを負うというケースが大変多くなります。カセットコンロに鍋を載せると不安定になりやすいので、注意が必要です。

また、子供がホットプレートに手をついてしまったり、いい匂いにつられてお鍋に顔を近づけすぎて蒸気でやけどを負ってしまうことがあります。電気ポットやホットプレートなどコードのある物は、足がコードに引っかかってやけどをするというケースもあります。

画像iStock Family having meal

やけどをしてしまったら(応急処置)

1、直ちに冷やす

どんなやけどでも、衣類の上からでもとにかく直ちに冷やすことが、とても大切です。冷やすことで、やけどの進行を防ぎ、痛みを抑えることができます。冷やす時間は15〜30分、指先や脚のやけどは1時間ほど冷やすと症状を軽くすることができるということです。狭い範囲のやけどであれば、保冷剤も有効です。

目安としては、20分冷やしても痛みが治まらなかったり、水疱ができた場合には時間帯関わらず受診しましょう。冷やしながら向かいましょう。

2、慌てて服を脱がさない

服が貼りついている場合など、無理にはがすと、皮膚まではがれてしまうことがあります。また熱の作用が持続して、より深いやけどになったり、水疱が破れることもあります。

指にやけどを負った場合は、腫れてくる前に指輪などの装身具は早めに外しましょう。

3、応急処置のNG

いきなり軟膏を塗ったり、民間で言われている自己流の処置(油を塗る、アロエを塗るなど)は避けましょう。雑菌が入ったり幹部を刺激してしまうなどかえって悪化させたり、その後の治療に差し障りが出てしまうこともあります。

(出典:皮膚科のQ&A、快適入浴ライフ「お湯でやけどをしてしまった!正しい応急処置の方法とは?」)

日常生活のケガに備える

\誰でも入れるケガの保険はこちら/

投稿冬はケガが増えるんです【お役立ちコラム】やけど編は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

|ここに注意|久しぶりの運動で思わぬケガ!【お役立ちコラム】

2018年09月08日 category:GKケガの保険、ウォーキング、ランニング、思わぬケガ | お知らせ | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODE猛暑の間、運動を控えていた人も、健康診断の結果で日頃の運動不足を目の当たりにした人も、そろそろ気候も良くなり、運動しよう!という気持ちになる頃ですね。気温が下がる秋冬は、体が温まり、汗をかくのも心地よさを感じます。まさに運動には最適の季節となりますね!

★★★

「よ〜し、やるぞー!」と気持ちは張り切っても、急に運動をすると、思わぬケガをすることがあります。特に30〜40歳代は、頭の中では「まだまだ動ける」つもりが、動けるだけにその急激さのダメージを受けやすいかもしれません。気軽に始められるウォーキングでも注意が必要です。この秋から、ウォーキング・ランニングを始める方は、ケガの予防に、ぜひご一読ください。

画像:iStock

ウォーキングでもケガをする!?

誰もが気軽に開始できるウォーキング。毎日歩いている訳だし、これぐらいと思いますが、日頃、運動不足の方が張り切ってウォーキングすると、次の日ひどい筋肉痛に襲われたり、靴ずれができて三日坊主で終わってしまう可能性があります。また、ふくらはぎやもも裏の肉離れをしてしまうなど、思わぬケガをしてしまうこともあります。

まずは、アキレス腱やふくらはぎ、太もものストレッチ,膝の屈伸など準備運動をしてから、開始しましょう。

シューズを選ぶ時には、実際に履いてみて、つま先に少しゆとりのある物を選びます。幅が狭かったり、紐で調節しにくいものもありますから、ネットで購入するのはちょっと危険かも。

始めは、散歩感覚で少しの距離から始め、数日かけて、徐々に距離やスピードをあげていく方が無難です。

スマホや飲み物を買う為のお財布などを持っていきたい場合には、小さなウエストポーチやリュックを利用して、両手を空けておきましょう。手ぶらの方が大きく腕を振れますし、いざという時に両手がつけるので、安全にも繋がります。

毎日歩いているとはいえ、本格的なウォーキングとなると、後半足が上がらなくなり、小さな凹凸でつまづいてしまうことがあります。侮るなかれ〜。

ウォーキング前のストレッチ(Youtubeを観る)→こちら

画像:iStock

ランニングの場合は、カーブや方向転換に注意

ウォーキング同様、準備運動を十分に行いましょう。ランニングやジョギングの時にケガをしやすいのは、カーブを曲がる時の足首の捻挫や転倒です。バランスが取れなかったり、加重のかかる足趾を痛めてしまうことがあります。また、スピードに乗って気持ちよく走るためには、自己流の走り方より、正しいランニング動作をマスターした方がケガは少なくなります。

正しいランニングフォーム(Youtubeを観る)→こちら

画像:iStock

筋肉疲労を残さず、アフターケアも大事

ウォーキングもランニングも、運動をした後は筋肉を収縮させているので、終わった後はストレッチをして伸ばしてあげないと、逆に体がガチガチになってしまうことがあります。ももの裏からお尻にかけての筋肉、股関節を緩めて、骨盤を正しい位置に戻す体操をしましょう。

入浴で疲労回復させることもお忘れなく。

ランニング後のストレッチ(Youtubeで観る)→こちら

しっかり走りたい方は、こちらの順序でケガの予防の参考に。

うまくスピードに乗って、疲労を残さない走り方

①「歩く」心拍数が上がり、筋肉が温まってくる

↓

②「体操・エクササイズ」筋肉と関節をほぐす

↓

③「軽いジョギング」しっとり汗をかく程度に(筋肉の細部まで温まってくる)

↓

④「ストレッチ」開脚前屈、体側のストレッチで緩める

↓

⑤「走る」大きな筋肉にスイッチが入り、柔らかく走れる

(出典:日本経済新聞 2013,4.11 ランニングの疲労回復、入念なストレッチ忘れずに )

夜間のウォーキングやランニングは特に注意が必要

画像:iStock

仕事が終わってから、ウォーキングやランニングに出る方が多いと思います。夜間は、特に周囲への配慮が必要です。自分自身のケガだけでなく、誰かをケガさせてしまうことも考えられます。反射板を服やシューズに装備することも必要でしょう。自分自身の身を守ることも大事ですが、トレーニングに夢中になり、前しか見えていない、自分のことしか考えていないといった行為は、思わぬ事故の元となりかねません。車の場合は、相手に罪を追わせてしまう結果となってしまいます。

ランナーが多いところでは、追い越したり追い越されたりで、ランナー同士の接触、転倒もありうることです。

昼夜問わず、ランニングの環境が整っている所で走る場合も、終了時にいきなり止まったり、コースアウトする際、後方、周囲へ配慮をしない行為は危険です。イヤフォンをしている人は多いですが、周囲の音が聞こえない程の音量も、気配を感じにくくなります。マナーやエチケットを守ることも、ケガの予防の一つと心得ましょう。

いかがでしたか?

この秋から、ウォーキングや走ることを始める方は、無理をせずご自身のペースで、まずは続けることを目標にしてみてください。水分補給を忘れず、目に紫外線が入るのを予防する為、サングラスの着用もあるといいですね。

それでは皆さま、ケガなくスポーツの秋をお楽しみください!

参考:

ホウドウキョク・久しぶりのスポーツ!思わぬケガを予防するエクササイズ

ウォーキングの注意点(安全に楽しく歩く方法)

SPORTS BULL ・思わぬ事故が起きることも。夜にランニングする際の注意点と必要装備

日常生活のケガに備える

\誰でも入れるケガの保険はこちら/

投稿|ここに注意|久しぶりの運動で思わぬケガ!【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

秋の行楽シーズン前に【ここが危険!屋外バーベキューの注意点】

2018年08月16日 category:1DAYレジャー保険、1DAY保険 | お知らせ | ケガの保険 | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODE今年の夏は、記録的な猛暑となりました。暑すぎて外でレジャーという訳にもいかなかった方も、9月に入り、夏を満喫できなかった分、少し涼しくなってからのレジャーをお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか? 三連休・四連休もありますので、屋外でのレジャーの機会が増えそうです。

涼しい水辺や山へ出かけ、秋の訪れを感じるのもいいですね。そんな中、屋外レジャーの人気は、何と言ってもバーベキューです。ご家族で、楽しい仲間で、自然を感じながら美味しいものを頬張るのは、至福を感じるひと時となるでしょう。楽しい反面、バーベキューにも危険は潜んでいます。楽しい思い出となるよう、お出かけ前に屋外バーベキューの注意点をチェックしておきましょう。

画像:iStock

★★★

1. カセットコンロ・カセットボンベ

バーベキューで大活躍するのは、カセットコンロとカセットボンベ。コンビニでも購入でき、大変便利ですよね。使用方法もシンプルなので気軽に使えるのですが、簡単なだけに、使用前に取扱説明書を読んでない方も少なくないでしょう。しかし、使用方法を一つ誤ると、火傷など大きな事故になりかねません。

政府広報オンラインによると、平成19年から平成29年までに発生したカセットコンロ・カセットボンベの事故件数は109件に登るということです。事故の主な原因は、誤ったカセットコンロの使い方です。以下のような使い方は避け、取扱説明書に従うようにしましょう。

⑴ カセットコンロを覆うように大きな鍋や鉄板を置く→NG

鉄板からの輻射熱でカセットボンベが加熱され、ボンベ内の圧力が上昇して爆発につながります。周囲にいた人、一度に大人数が火傷をする危険があります。

⑵ カセットこんろの上に金網を載せ、その上に炭を置いて火を起こす→NG

炭火の熱でボンベが加熱されて爆発するという事故も起こっています。

⑶ カセットコンロを2台並べて使用する→NG

熱がこもりやすくなり、カセットボンベが加熱し、爆発の危険があります。

2. 着火剤で炭火を起こす

火を起こす時によく使用するのが着火剤です。誰でも簡単に火が起こせるので、バーベキューの際は準備している方も多いと思います。着火剤もまた、誤った使い方で火傷やケガをする恐れがあります。

⑴ 火が弱くなってきたので、途中で継ぎ足す→NG

着火剤には揮発性が高く引火しやすいメチルアルコールが使われています。突然大きな炎が上がったり、火が飛び散る原因となります。

⑵着火後、着火剤のフタが開きっぱなしで放置→NG

引火し、爆発の恐れがあります。

⑶ 終わった炭火を土に埋めて帰る→NG

炭火はなかなか消えません。消えていると思って土に埋めることは、マナー違反であると同時に、火事や火傷の原因になってしまうことがあります。炭火を使う時には、同時に火消しツボも用意しましょう。

着火剤を使用して火を起こす場合は、十分な距離と適量を守らなければなりません。初心者の方は、1回分の固形になった着火剤の方が使いやすいでしょう。

着火剤と同じように、消毒用のアルコール、ライターや虫除けスプレーなども引火の危険性があるので、同様に火のそばには放置したり、火に向けてスプレーしたりしないように注意してください。

画像:iStock

3. 風に注意

バーベキューを行う時に、厄介なのが風です。

風があると、コンロの火が安定しません。近くにあった紙皿、紙コップが火の飛び込まないように注意が必要です。日よけにしていたタープが不安定になり、倒れる危険もあります。また、砂や土埃が舞い、料理がジャリジャリになってしまうこともあります。風が強いに日のバーベキューは避けた方が無難です。

4. 食中毒に注意

9月になってもまだまだ気温は高く、食品は痛みやすいものです。また手洗いができないまま、生ものに直接触れたり、生焼け状態で食べても食中毒になることがあります。特に夜のバーベキューでは焼けているかどうかがよく見えないので、ランタンやライトを用意する必要があるでしょう。食材は、家である程度準備しておくことや、衛生管理、調理方法の工夫などで防ぐことは可能です。

氷・保冷剤・クーラーボックスを活用しましょう。

氷・保冷剤・クーラーボックスを活用しましょう。

クーラーボックスは直接地面に置かず、直射日光が当たらないところへ置きましょう。

クーラーボックスは直接地面に置かず、直射日光が当たらないところへ置きましょう。

手洗い場があるところが理想。念のためアルコール消毒スプレーや水も用意しましょう。

手洗い場があるところが理想。念のためアルコール消毒スプレーや水も用意しましょう。

包丁やまな板、トングなどの調理器具は、洗ってあってもアルコールで除菌してから使用しましょう。また、トングや箸は用途によって使い分けましょう。

包丁やまな板、トングなどの調理器具は、洗ってあってもアルコールで除菌してから使用しましょう。また、トングや箸は用途によって使い分けましょう。

食材はしっかり加熱しましょう。

食材はしっかり加熱しましょう。

作った後、常温で長時間放置してしまったものは、廃棄しましょう。

作った後、常温で長時間放置してしまったものは、廃棄しましょう。

※アルコールスプレーで除菌する際は、火から離れたところで使用しましょう。

5. こどもから目を離さない

バーベキュー開始前には、準備に忙しく、また最中には飲んだり食べたり、おしゃべりに夢中になってしまうものです。どんなに楽しくて盛り上がっても、こどもから目を離してはいけません。火や調理器具がそばにあったり、また水辺の場合は特に注意が必要です。大人が交代で行動を共にするなどして、決してこどもだけで行動することがないように注意しましょう。

画像:iStock

以上、バーベキューの危険な面もよく知った上で、良き季節のバーベキューをより楽しんでくださいね。

※参考

政府広報オンライン バーベキューや花火などでは「火」に注意!

CAMP HACK 【事故になる前に】絶対に知っておくべきBBQでの4つの注意点

↓QRコードを読んでスマホで簡単お手続き(PCでご覧の方)↓

投稿秋の行楽シーズン前に【ここが危険!屋外バーベキューの注意点】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【お役立ちコラム】夏休みのレジャーその前に!《その2/山レジャー編》

2018年07月20日 category:1DAYレジャー保険、山のレジャー注意点 | お知らせ | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODETRAVEL-MODE7月号の水難編に引き続き、今月号では山でのレジャートラブルについてお届けします。(前回の水難編はこちら)

今年も異常に気温が高く、熱中症による救急搬送、死亡者まで出る酷暑となっています。レジャーとなると、涼を求めて海やプールよりも山に行くという方も多いのではないでしょうか。自然に触れる楽しみがある反面、アウトドアならではの危険に遭遇することがあります。誰しも「自分だけは大丈夫」という正常性バイアスが働きがちですが、根拠のない過信は禁物です。

つい最近の出来事として記憶に新しい、タイのサッカー少年とコーチ13人が洞窟遭難。その救出を多くの人が見守り、無事を祈りました。ひとりのダイバーが命を落としてしまった悲劇もありましたが、全員が救出されるニュースは安堵とともに世界中を駆け巡りました。後のコーチの話では、「1時間ほどで戻る予定だった。水はあっという間に水深3メートルにもなり、帰れなくなった。」ということです。

このように、自然の中では、想定しなかった、またそれ以上のことが誰の身の上にも起こりうるということの教訓にもなったのではないでしょうか。

こうした山レジャーでの事故を防ぐためには、どんなことに注意したらいいのでしょうか?

画像:iStock

\スマホで簡単申し込み/

安心できると、もっとレジャーは楽しくなる!

安心できると、もっとレジャーは楽しくなる!

1.出発前に

出発前に、誰かに必ず行き先や、帰宅予定時間を伝えておきましょう。

連絡が取れる手段、携帯電話やスマホを必ず携行しましょう。万が一に備えてバッテリーもお忘れなく。

画像:iStock

2 体力・体調・知識

少しでも体調が悪ければ、無理をしない。

慣れない登山や山のハイキングなどの場合は、単独行動は避け、経験者や知識のある人に同行をお願いするなどしましょう。

通常のレジャー地でも、活動内容に見合った体力・体調であるか注意しましょう。

3.気象情報・天候の変化を見逃さない

・モクモク黒い雲

晴れている日でも、夏場はゲリラ雷雨が発生しやすくなります。見る見る黒っぽい雲がわいてくる、雷鳴が聞こえるというような時は、天候悪化のサインです。

画像:iStock

・ゴロゴロ雷

ゴロゴロと聞こえ始めたら、15km~20kmまで雷雲が近づいてきています。いつでも雷が落ちる恐れがあるため、早めに車や安全な建物の中に避難しましょう。決して木の下に避難してはいけません。木に落雷すると、枝や葉、地中の根っこを通して感電することもあるそうです。

画像:iStock

・テッポウ水

今いる場所で雨が降っていなくても、上流で雨が降るとすぐに増水し、渓流などでは、あっという間に水かさが増え、鉄砲水となって一気に押し寄せる危険性があります。

・崖崩れ・土砂崩れ

当日晴れていても、数日前に降った雨で地盤が緩んでいる可能性があります。キャンプを張ったり、バーベキューをする際は、がけの近くから離れて慎重に場所を選ぶか、指定されている場所で行うようにしましょう。

4.服装・靴

・服装

体温調節がしやすいよう羽織るものなどを用意し、帽子・長袖・長ズボンを着用。虫や紫外線から肌を守りましょう。

黒い服や香水は、スズメバチを刺激する可能性があります。

急な天候の変化に備えて、雨具を用意しましょう。

・靴

疲れない履き慣れた靴を履きましょう。登山の場合はトレッキングシューズを。

5.飲食物

・飲料水は必須、喉の渇きを感じる前に、こまめに水分を摂るようにします。コーヒーや紅茶など利尿作用がある飲み物は、返って水分不足になることがあります。

・必要に応じて、行動食を用意しましょう。

画像:iStock

6. 虫除け・薬

虫除けスプレーや、万が一刺された場合、怪我をした時の応急処置ができる用意をして行きましょう。

・登山・ハイキング・キャンプで気をつけたい生物

スズメバチ

マダニ

マムシ

ヤマビルなど

画像:iStock

《参考サイト》

栃木県 山レジャーの注意点

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/shizencyuui3003.html

ウエザーニュース 夏のレジャーの注意点

http://weathernews.jp/s/topics/201607/250075/

★★★

1DAYレジャー保険とは、1日500円から加入できる、24時間単位型のレジャー保険です。シーンに応じ、ケガや賠償事故、遭難、ホールインワンなど、レジャーの「もしも」に備える保険です。

※1DAYレジャー保険のお申込みは、スマートフォンからのみとなっております。

▼手続き簡単スマホから▼

スマホでご覧の方はここをタップ

↓↓↓

↓QRコードを読んでスマホで簡単お手続き(PCでご覧の方)↓

投稿【お役立ちコラム】夏休みのレジャーその前に!《その2/山レジャー編》は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【お役立ちコラム】夏休みのレジャーその前に!《その1/水難編》

2018年06月17日 category:1DAYレジャー保険、水難事故 | お知らせ | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODEいよいよ夏本番となり、もう直ぐ夏休みがやってきます!暑い盛りの水遊びなど、子どもたちにとっては、元気いっぱい、刺激いっぱい、夏ならではの体験ができますね。ただ、大人がどんなに注意し、万全を尽くしていても、危険は意外なところに潜んでいます。予測ができない自然環境の中で遊ぶことや、子どもの行動など、盲点はどこにあるのでしょうか? 今回は海・川・プールなど水に親しむ季節に起こりやすい事故への注意点をご紹介します。

★★★

水辺の事故は重大事故になりやすく、特に子どもの水難事故の大半が河川で起きている。

平成28年(2016年)のデータによると、全国で発生した水難は1,505件、水難に遭った人の数は1,742人。そのうちおよそ半数にあたる816人が、亡くなったり行方不明となったりしています。

しかも7、8月のわずか2か月間で事故件数617件、水難者742人、うち死者・行方不明者計309人と、いかに夏のレジャーシーズンに水難事故が多いかがわかります。

また、子供(中学生以下)の死者・行方不明者を場所別にみると、1位が「河川」で全体の64.5%、次いで「湖沼池」9.7%、「用水路」9.7%、プール 9.7%、「海」6.5%となり、事故の大半は河川で起きています。

iStock:The child who plays with water

こうした水の事故を防ぐためには、どんなところに注意したらよいのでしょうか?

1.「川」

必ずしも遊泳を目的としない「川辺のレジャー」

夏になると野外でのバーベキューは盛んになり、涼しい川辺は気持ちも良く、人気が高まります。また川辺に住む水生動植物の観察や採取、釣りなど、レジャーを兼ねた夏休みの課題クリアを目的に訪れることもあるでしょう。

どんなに浅瀬で気軽に遊べそうな所でも、地形がわかっていなかったり、直前の豪雨などで増水していたりと変化があり、水難事故に繋がりやすい危険があります。絶対に子ども一人だけで遊ばせてはいけません。

iStock:River

①出かける前に、天候を必ずチェック

・今日晴れていても、昨日の雨で増水しているかもしれません。

・今晴れていても、午後からゲリラ豪雨が襲ってくるかもしれません。

②警告・看板を無視しない

・流れが速い、急な深みがある所には、危険を示す看板があります。川の地形は複雑です。

見た目で判断したり、根拠のない自信・過信は禁物です。

・中州や河原も危険地帯になることがあります。急な増水で水没したり、取り残されて逃げ道がなく

なる危険があります。

iStock:Take photo in light nature in candid shot

③天候変化のサインを見逃さない

・雷が聞こえた時、雨が降り出した時、上流の方に黒い雲が見えた時、流木やゴミが流れている時

このような変化に気づいたら、直ぐに避難しましょう。

・豪雨や台風の時には、川には近づいてはいけません。川の水位はあっという間に上昇し、破壊的な

パワーに増大することがあります。また天候が治っていても、悪天候の直後の河川は危険です。

iStock:The Petrelius river, Khibiny, Russia

\スマホで簡単申し込み/

安心できると、もっとレジャーは楽しくなる!

安心できると、もっとレジャーは楽しくなる!

2.「海」

解放的リゾート気分に浸れる「海のレジャー」

灼熱の太陽が降り注ぐ中、海へ出かけると気持ちも解放的になり、ビールも美味しい! でも、酔って悪ふざけはもってのほか。無謀な行為や、ちょっとした気の緩みが水難事故に繋がります。子どもづれの場合、目を離さないようにし、もちろん海でも子どもひとりで遊ばせてはいけません。釣りに行く場合はライフジャケットを身につけ、岩場では滑ったり転落の恐れがあるなど、危険な場所は避けましょう。

①健康状態が悪い時や、飲酒した時は海に入らない。

・日差しも強く、それだけでも体力が奪われる夏。睡眠不足や疲労を感じる時に、遊泳や釣りなどを

行うと、体に一層負担がかかり、事故に繋がりやすくなります。

・水分をこまめに摂って、木陰で休憩するなど、いつも以上に心がけましょう。

②天候が悪い時には、海に出ない。

・河川同様、天候チェックは必ず行い、海が荒れていたら中止と割り切りましょう。天気だけでな

く、泳いでいる最中に引き潮が来ると、あっという間に沖へ流されてしまうことがあります。満潮

干潮の時間を調べるなと、念には念を入れましょう。

iStock:Beautiful storm Baltic sea in Sunny summer’s day

③遊泳禁止の場所で遊ばない。

・海の深さ、水温が変化する所、岸に近くても流れの激しい所、また水中に藻が茂っていて、絡まっ

ている所など、危険な所に「遊泳禁止」の看板があります。一見穏やかな海に見えて、人も少ない

ので、気をつければいいやなどど、くれぐれも思わないようにしましょう。

iStock:No Swimming Warning Flag on public place in Kata beach phuket ,Thailand on beach blurry background

④子どもから目を離さない

・混雑した夏休みのビーチでは、子どもから目を離さないようにしましょう。親ごさんも楽しみたいところではありますが、日光浴をしながらパラソルの下で居眠りしてしまう、飲み物を買いに言っている間になど、ちょっとした隙に迷子になってしまい、危険な場所に近づいてしまうなど、何が起こるかわかりません。「ちゃんと言い聞かせたのに。」では済みません。

・一緒に浅瀬で遊んでいても、ちょっとした隙に転倒してしまうと、一瞬で溺れることがあります。

泳げない小さな子には必ず、浮き輪、アームリング、パドルジャンパーなどを装着しましょう。

Yuri afraid of the sea / emrank

Yuri afraid of the sea / emrank

3. ビニールプールでも

河川・海の水難事故防止についての注意事項でしたが、小さなお子さんの場合、たとえ自宅のビニールプールでも事故が起きてしまうことがあります。プールで遊ばせているから大丈夫と、お母さんがスマホに夢中になったり、ご近所のママ友とおしゃべりにしている間など、滑って転んでしまったり、うつ伏せで足をバタバタさせている間に大量に水を飲んでしまったという事故の事例もあります。

iStock:Little girl bathes in inflatable pool in the country

夏休みの体験が、お子さまにとって心も体もたくましく育て、楽しい思い出となりますように!

参考:政府広報オンライン

★★★

1DAYレジャー保険とは、1日500円から加入できる、24時間単位型のレジャー保険です。シーンに応じ、ケガや賠償事故、遭難、ホールインワンなど、レジャーの「もしも」に備える保険です。

※1DAYレジャー保険のお申込みは、スマートフォンからのみとなっております。

▼手続き簡単スマホから▼

スマホでご覧の方はここをタップ

↓↓↓

↓QRコードを読んでスマホで簡単お手続き(PCでご覧の方)↓

投稿【お役立ちコラム】夏休みのレジャーその前に!《その1/水難編》は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

知っておくべき!自転車通行における罰則とルール【お役立ちコラム】

2018年05月14日 category:@さいくる、自転車保険、未成年者の自転車事故、高額損害賠償、自転車保険加入義務化 | お知らせ | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODE自転車は、通勤通学、買い物などに便利で手軽な交通手段である反面、大きなリスクも潜んでいます。自転車運転に伴う罰則とルールをご存知でしょうか?把握しておくだけでも大きな事故を未然に防ぐ予防にも繋がります。今回は、自転車利用者のご家族にもご覧いただきたい情報をお伝えいたします。

★★★

自転車は、子どもから大人まで運転技術さえあれば、通学・通勤、買い物の移動手段として、気軽で便利な乗り物です。国土交通省のデータによると、日本での自転車普及率は平成28年で57%、いかに自転車が生活に密着しているかがわかります。

しかし最近では、重篤な事故が相次いで報道され、自転車による事故は社会問題化しています。その原因として、免許が必要ないことに加え、自動車ほど安全運転啓蒙活動がなされていないことや、高リスク利用者の増加も挙げられています。

高齢者や中高生などの若年層が高リスク利用者に該当しますが、道路交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い中高生の自転車事故率が高いというデータがあります。ルールマナーに関する教育も広がりがあるものの、自転車は車両という認識や責任感が乏しく、実際の現場での行動に結び付きにくいのも原因の一つです。

たとえ未成年であっても、歩行者に怪我を負わせてしまうような自転車事故を起こすと、加害者となってしまい、被害を受けた相手に対し,損害賠償義務を負うことになります。

過去高額損害賠償が発生した事例

参照:交通事故弁護士ナビ/自転車事故の損害賠償例と自転車事故に備えるための方法

自転車も車両の一種(軽車両に該当)とみなされるため、法律違反をすれば当然自動車同様、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。

自転車事故を起こさないようにするためには、自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを把握しておくことです。また自転車保険への加入義務化も各都道府県で広がっています。

自転車通行における禁止事項や罰則(抜粋)

歩道通行の禁止

道路交通法第17条、63条第3項

|

3ヶ月以下の懲役 歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

歩行者の通行妨害の禁止

道路交通法第63条第4項

|

2万円以下の罰金 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

右側通行の禁止

道路交通法18条、20条

|

3ヶ月以下の懲役 道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

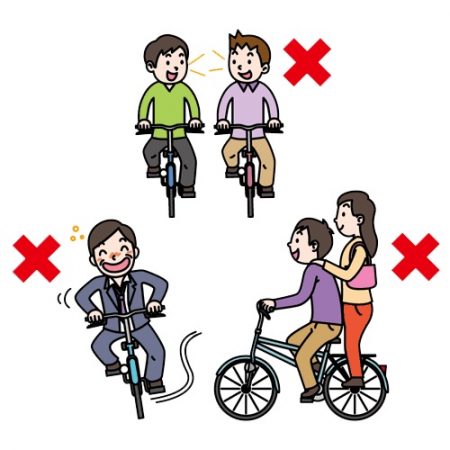

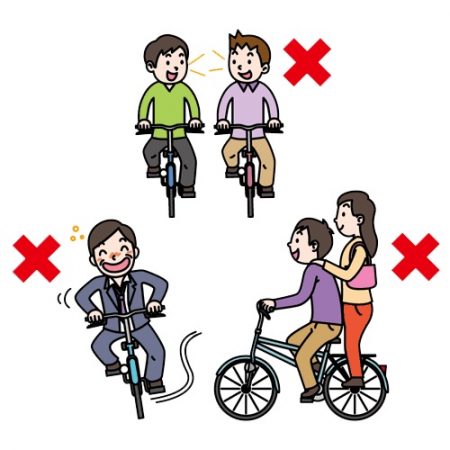

二人乗りの禁止

道路交通法第57条

2台並んでの走行禁止

道路交通法第63条第5項

|

2万円以下の罰金 16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。 台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

夜間、無灯火運転の禁止

道路交通法第52条

|

5万円以下の罰金 夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

酒酔い運転の禁止

道路交通法第65条

|

5年以下の懲役 酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

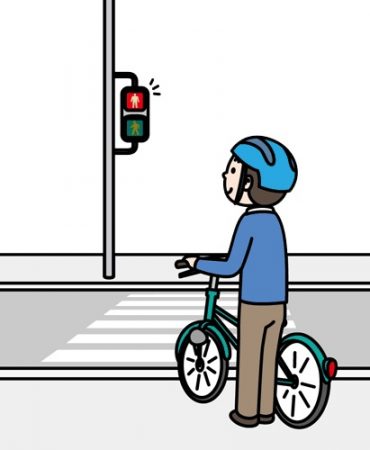

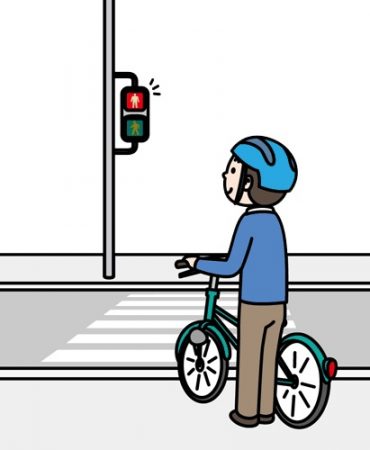

信号無視

道路交通法第7条

|

3ヶ月以下の懲役 自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

一時停止違反(指定場所)

道路交通法第43条

|

3ヶ月以下の懲役 一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

片手運転の禁止

道路交通法第70条、71条

|

3ヶ月以下の懲役 |

|

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。 |

投稿知っておくべき!自転車通行における罰則とルール【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

2018年05月14日 category:@さいくる、自転車保険、未成年者の自転車事故、高額損害賠償、自転車保険加入義務化 | お知らせ | 海外旅行保険、@とらべる、三井住友海上、TRAVEL-MODE自転車は、通勤通学、買い物などに便利で手軽な交通手段である反面、大きなリスクも潜んでいます。自転車運転に伴う罰則とルールをご存知でしょうか?よく見かける「傘差し運転」「スマホながら運転」は、大きな事故に繋がりかねず、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。今回は、自転車利用者のご家族にもご覧いただきたい情報をお伝えいたします。

画像:iStock

★★★

自転車は、子どもから大人まで運転技術さえあれば、通学・通勤、買い物の移動手段として、気軽で便利な乗り物です。国土交通省のデータによると、日本での自転車普及率は平成28年で57%、いかに自転車が生活に密着しているかがわかります。

しかし最近では、重篤な事故が相次いで報道され、自転車による事故は社会問題化しています。その原因として、免許が必要ないことに加え、自動車ほど安全運転啓蒙活動がなされていないことや、高リスク利用者の増加も挙げられています。

高齢者や中高生などの若年層が高リスク利用者に該当しますが、道路交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い中高生の自転車事故率が高いというデータがあります。ルールマナーに関する教育も広がりがあるものの、自転車は車両という認識や責任感が乏しく、実際の現場での行動に結び付きにくいのも原因の一つです。

たとえ未成年であっても、歩行者に怪我を負わせてしまうような自転車事故を起こすと、加害者となってしまい、被害を受けた相手に対し,損害賠償義務を負うことになります。

過去高額損害賠償が発生した事例

参照:交通事故弁護士ナビ/自転車事故の損害賠償例と自転車事故に備えるための方法

自転車も車両の一種(軽車両に該当)とみなされるため、法律違反をすれば当然自動車同様、「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。

自転車事故を起こさないようにするためには、自転車を利用する本人はもとより、利用者が未成年の場合は、その責任を負うことになる親御さんも、交通ルールやマナー、罰則などを把握しておくことです。また自転車保険への加入義務化も各都道府県で広がっています。

自転車通行における禁止事項や罰則(抜粋)

歩道通行の禁止

道路交通法第17条、63条第3項

|

3ヶ月以下の懲役 歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

歩行者の通行妨害の禁止

道路交通法第63条第4項

|

2万円以下の罰金 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

右側通行の禁止

道路交通法18条、20条

|

3ヶ月以下の懲役 道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

二人乗りの禁止

道路交通法第57条

2台並んでの走行禁止

道路交通法第63条第5項

|

2万円以下の罰金 16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。 2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

夜間、無灯火運転の禁止

道路交通法第52条

|

5万円以下の罰金 夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

酒酔い運転の禁止

道路交通法第65条

|

5年以下の懲役 酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

信号無視

道路交通法第7条

|

3ヶ月以下の懲役 自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

一時停止違反(指定場所)

道路交通法第43条

|

3ヶ月以下の懲役 一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。 |

画像出典:内閣府交通安全イラスト集

片手運転の禁止

道路交通法第70条、71条

|

3ヶ月以下の懲役 |

|

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。 |

イヤホンをして自転車運転

|

各都道府県でイヤホン禁止を条例化。5万円以下の罰金がある場合も イヤホンの使用については「その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」として、都道府県がそれぞれ交通規則や条例で定めています。 多くの自治体で、自転車走行時におけるイヤホン使用が禁止されています。

|

投稿【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらいは三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

今年のGWは、国内で思いっきり楽しみたい!という方にぴったりの1日から入れるレジャー保険があるんです。

iStock:Two children over to parents

海!山!川!

遊園地、動物園、絶景ポイントに日帰り旅行!などなど、もうすぐやってくるGW、楽しみですね。

気候もいいし、連休となればどこかへ出かけたくなるもの。しかし、どこへ行っても混雑するし、疲れや気の緩みから、うっかり、ケガや事故に繋がるリスクも否めません。

日常とは違う環境や行動によって判断を誤ったり、逆に慣れている行動では、余裕を持ちすぎてしてしまう、何かをしながら子供を見守るなど、事故やけがに繋がる危険は、ほんの一瞬の“間”に起こってしまいます。GWとなれば、気分の高揚もあるでしょう。

人は、残念ながら、ずーっとずーっと集中し続けるということは難しく、何かで意識が逸れるということは誰にでもあることです。

それが、事故やケガにつながらないように、少しでも時間に余裕を持った計画をする、道具などは整備しておくなど、事前にできることもありますから、準備は整えてから、お出かけくださいね。

楽しいGWを過ごせますように!

★★★

安心できると、もっとレジャーは楽しくなる!

1DAYレジャー保険とは、1日500円から加入できる、24時間単位型のレジャー保険です。シーンに応じ、ケガや賠償事故、遭難、ホールインワンなど、レジャーの「もしも」に備える保険です。

※1DAYレジャー保険のお申込みは、スマートフォンからのみとなっております。

スマホから簡単にQRコードを読み込んで申込みできます。↓

★★★

車でお出かけの方には、こちら。

スマホから簡単にQRコードを読み込んで申込みできます。↓

投稿GWをもっと楽しく!500円から入れる1dayレジャー保険【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。