土砂災害から身を守る3つのポイント

2025年06月25日 category:お知らせ傾斜が急な山が多く、台風や大雨、地震などの多い日本では、その地形的・気象的な条件によって、土砂災害が発生しやすい国土環境にあります。国土交通省によると、令和6年(2024年)の土砂災害の発生件数は1,433件となり、ほとんどの都道府県で土砂災害が発生しています。土砂災害から身を守るため、知っておくべきポイントを政府広報オンラインより抜粋してお伝えいたします。

★★★

(1)住んでいる場所が「土砂災害警戒区域」かどうか確認

土砂災害のおそれのある区域は「土砂災害警戒区域」等とされています。ふだんから自分の家がこれらの土砂災害のおそれのある区域にあるかどうか、市区町村のホームページや国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」などで確認しましょう。

また、避難の際にどこにどのように逃げるのか知っておくことが大事です。市町村が作成する土砂災害ハザードマップを利用して避難場所や避難経路を確認しましょう。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

(注)ただし、土砂災害警戒区域等でない区域でも、土砂災害が発生する場合があります。付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば注意してください。

国土交通省

ハザードマップポータルサイト

(2)雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意

雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村長が避難指示を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。これは、警戒レベル4相当情報であり、市町村が警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報で、災害の切迫度が高まっていることを示しています。(警戒レベルについては、内閣府「防災情報のページ」をご覧ください。)

土砂災害警戒情報は、気象庁ホームページや各都道府県の砂防課などのホームページで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。大雨による電波障害や停電などいざというときのために携帯ラジオを持っておくとよいでしょう。都道府県や市町村によっては、携帯電話などに自動的に土砂災害警戒情報を教えてくれるサービスもあります。さらに、キキクル(危険度分布)では、1kmから5kmのメッシュ単位の危険度が気象庁や都道府県のホームページで確認できます。

(3)警戒レベル4までに全員避難

お住まいの地域に土砂災害警戒情報(警戒レベル4相当情報)が発表されたら、地方自治体からの避難指示の発令(警戒レベル4)に留意するとともに、避難指示が発令されていなくても、キキクル(危険度分布)などを参考にし、家族・親戚や地域内の方々に声をかけあい、早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。

特に、お年寄りや障害のある人など避難に時間がかかる人は、地方自治体からの高齢者等避難の発令(警戒レベル3)に留意し、移動時間を考えて早めに避難させることが大事です。夜中に大雨が予想される場合には、暗くなる前に避難することがより安全です。また、強い雨や長雨のときなどは、市町村の防災行政無線や広報車による呼びかけや緊急速報メールなどにも注意してください。

土砂災害の多くでは木造家屋や建物の1階で被災しています。どうしても避難場所への避難が困難なときは、次善の策として、土石流が想定される区域においては、土砂災害警戒区域等から離れた堅牢な建物のできるだけ高層階に避難し、がけ崩れが想定される区域においては、自宅の斜面とは反対側のできるだけ高層階に避難しましょう。

夜間の豪雨時などには避難をためらってしまいますが、ふだんから避難訓練に参加し避難に慣れていれば避難行動を起こしやすくなります。市町村などが行う土砂災害の避難訓練に参加しましょう。

政府広報オンラインでは、土砂災害の前兆となる現象も紹介しています。

一度、ご家族で確認しておきましょう。

政府広報オンライン

土砂災害から身を守る3つのポイント あなたも危険な場所にお住まいかもしれません!

投稿土砂災害から身を守る3つのポイントは三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

土砂災害から身を守る3つのポイント

2025年06月22日 category:お知らせ傾斜が急な山が多く、台風や大雨、地震などの多い日本では、その地形的・気象的な条件によって、土砂災害が発生しやすい国土環境にあります。国土交通省によると、令和6年(2024年)の土砂災害の発生件数は1,433件となり、ほとんどの都道府県で土砂災害が発生しています。土砂災害から身を守るため、知っておくべきポイントを政府広報オンラインより抜粋してお伝えいたします。

★★★

(1)住んでいる場所が「土砂災害警戒区域」かどうか確認

土砂災害のおそれのある区域は「土砂災害警戒区域」等とされています。ふだんから自分の家がこれらの土砂災害のおそれのある区域にあるかどうか、市区町村のホームページや国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」などで確認しましょう。

また、避難の際にどこにどのように逃げるのか知っておくことが大事です。市町村が作成する土砂災害ハザードマップを利用して避難場所や避難経路を確認しましょう。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

(注)ただし、土砂災害警戒区域等でない区域でも、土砂災害が発生する場合があります。付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば注意してください。

国土交通省

ハザードマップポータルサイト

(2)雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意

雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村長が避難指示を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。これは、警戒レベル4相当情報であり、市町村が警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報で、災害の切迫度が高まっていることを示しています。(警戒レベルについては、内閣府「防災情報のページ」をご覧ください。)

土砂災害警戒情報は、気象庁ホームページや各都道府県の砂防課などのホームページで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。大雨による電波障害や停電などいざというときのために携帯ラジオを持っておくとよいでしょう。都道府県や市町村によっては、携帯電話などに自動的に土砂災害警戒情報を教えてくれるサービスもあります。さらに、キキクル(危険度分布)では、1kmから5kmのメッシュ単位の危険度が気象庁や都道府県のホームページで確認できます。

(3)警戒レベル4までに全員避難

お住まいの地域に土砂災害警戒情報(警戒レベル4相当情報)が発表されたら、地方自治体からの避難指示の発令(警戒レベル4)に留意するとともに、避難指示が発令されていなくても、キキクル(危険度分布)などを参考にし、家族・親戚や地域内の方々に声をかけあい、早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。

特に、お年寄りや障害のある人など避難に時間がかかる人は、地方自治体からの高齢者等避難の発令(警戒レベル3)に留意し、移動時間を考えて早めに避難させることが大事です。夜中に大雨が予想される場合には、暗くなる前に避難することがより安全です。また、強い雨や長雨のときなどは、市町村の防災行政無線や広報車による呼びかけや緊急速報メールなどにも注意してください。

土砂災害の多くでは木造家屋や建物の1階で被災しています。どうしても避難場所への避難が困難なときは、次善の策として、土石流が想定される区域においては、土砂災害警戒区域等から離れた堅牢な建物のできるだけ高層階に避難し、がけ崩れが想定される区域においては、自宅の斜面とは反対側のできるだけ高層階に避難しましょう。

夜間の豪雨時などには避難をためらってしまいますが、ふだんから避難訓練に参加し避難に慣れていれば避難行動を起こしやすくなります。市町村などが行う土砂災害の避難訓練に参加しましょう。

政府広報オンラインでは、土砂災害の前兆となる現象も紹介しています。

一度、ご家族で確認しておきましょう。

政府広報オンライン

土砂災害から身を守る3つのポイント あなたも危険な場所にお住まいかもしれません!

投稿土砂災害から身を守る3つのポイントは三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

夏本番前にエアコン動作を確認しておきましょう。

2025年05月25日 category:お知らせ近年、40℃を超える猛暑日が続くこともあり、エアコンが使えないと熱中症の危険があります。経済産業省では、ポスターや動画などで、エアコンの早期点検を呼びかけています。エアコンメーカー各社も本格的な夏が来る前に試運転することを推奨し、その方法をHPで紹介しています。安心して快適な夏を迎えるために、早めにエアコンの試運転を行い、異常がないかを確認しましょう。

画像:iStock

★★★

「暑くなって、エアコンを動かしてみたら調子が悪い。故障していた。」などという理由で、例年、7月前後にエアコンの点検・修理や取付け工事が集中し、購入から設置まで数週間待たされる場合があります。多くの人がエアコンを使いはじめるのは梅雨明け頃から。7月や8月は、毎年修理点検の依頼のピークで、5月の約3倍にもなります。猛暑の最中に修理を数週間待つのは、命の危険も懸念せねばなりません。また買い替えるにしても、設置までに時間がかかり、修理同様、混み合うことが予想されます。梅雨に入る前に、一度ご家庭のエアコンをチェックしましょう。

◆チェックポイント

エアコンの試運転は、まず、フィルター、熱交換器、室外機の状況をチェックした後に、運転モードを「冷房」にし温度を最低温度16℃から18℃、風量を最大で30分程度運転しましょう。

試運転で冷風が出なかったり、嫌な臭いがしたりした場合は使用を中止し、エアコンを購入した販売店やメーカーに相談してください。

1. フィルターの清掃

フィルターのほこりは、水洗いをするか掃除機で吸いとりましょう。また、汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、その後、日陰で乾かしてください。乾燥が不十分だと、雑菌が繁殖し、カビや嫌な臭いの原因になります。フィルターは、2週間に1度をめどに掃除をしましょう。

2. 熱交換器

熱交換器とは、フィルターを外すと現れるシルバーの金属部分で、ホコリが溜まりやすく、運転中に結露しやすいので、カビが付着している場合があります。ただし、熱交換器の掃除は故障するおそれがあるため、プロに掃除を依頼してください。

3. 室外機

室外機の吹出口に物を置くと、冷房の効果が下がります。室外機の吹き出し口付近やその周辺にものを置いたり、カバーで覆ったりしないよう注意してください。また、室外機に直射日光が当たると、室外機が温まり冷房効果が低下します。できれば植木やすだれなどで日陰を作るようにしましょう。

◆試運転の手順

運転モードを「冷房」にして、温度を最低温度16℃から18℃、風量を最大に設定し、10分程度運転します。

チェックポイントは

・リモコンの液晶は表示されているか?リモコンの操作はできるか?

※おかしいなと思ったら、一度リモコンの電池を入れ替えてみましょう。

・冷風が出ているか、運転ランプが点滅していないか確認する。

・30分程度運転し、室内機から水漏れ、異音、異臭がないか、室外機から異音、異臭がないか確認する。

◆エアコンを効率よく使うために

冷たい空気は低い位置に溜まりやすい性質があります。エアコンは高い位置にある室内機のセンサーにより働くため、風を斜め下に吹き出す設定にしていると、冷やし過ぎたり、足元ばかり冷えやすくなります。風の吹き出しを横向きにして、下に溜まった冷たい空気を扇風機やサーキュレーターなどで上へ送ると、部屋が均一に涼しくなり、無駄な運転も抑えられます。

暑さには、湿度が影響します。ムシムシするときは除湿機能を使うことで、より快適に過ごしやすくなります。

◆設定温度

温湿度計で、室温と湿度を正しく測定し、冷房使用時の室温28℃、温度60%を目安にエアコンを設定しましょう。室温が低く(24℃を下回る)、外気温と室温の差が大きいと部屋に出入りする際に体の負担になります。また、室温の上昇を抑えるために、すだれや緑のカーテンで部屋を日陰に保ちましょう。

体感温度に頼り、エアコンをつけずにいると、気づかず熱中症や脱水の症状が現れる場合があります。小さなお子さんや高齢者がいるご家庭、冷え性の方も注意が必要です。真夏は、温度計や湿度計を見て、エアコンを使うようにしましょう。

投稿夏本番前にエアコン動作を確認しておきましょう。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【中高生の自転車事故の実態】大切なお子様の将来のために。

2025年04月19日 category:お知らせ通学に慣れてくる5月〜7月は中高生の自転車事故が増えてくる時期です。自転車事故を起こすと中高生であっても加害者となり、さまざまな責任を問われます。罰金や禁錮といった厳しい刑事罰を受けることになると、なりたいと思っている職業に就けない場合もあります。大切な命、そしてお子様の将来を守るため自転車利用の認識を新たに、ご家族で話し合ってみましょう。

★★★

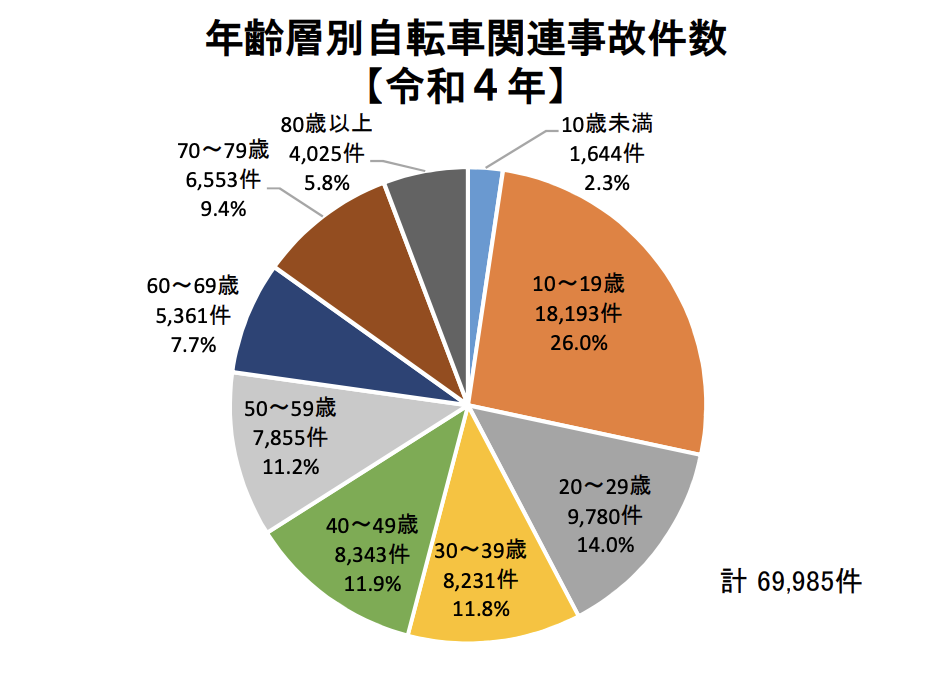

春は、通勤通学、送迎などで自転車利用を始めるきっかけが多い季節です。年齢別の自転車利用率では、40〜60代の方の利用率が高く、全体の57%ほどを占めています。それに比べて10代の自転車利用率は約12%となっています。ですが、自転車事故の件数については、すべての年齢層と比較しても中高生の事故率が高いことがわかっています。

出典:警視庁

出典:警視庁

警視庁が発表したデータを元に、内閣府が注意喚起している内容でも、事故発生率、死亡率が高くなるのは中学1年生と高校1年生で、その時期は5〜7月がピークになっており、新学期が始まった4月よりも、通学に慣れてくるタイミングにあたります。

「自転車の安全利用促進委員会」によると、中高生の自転車事故が多い原因として、以下のように述べられています。

1. 自転車利用や交通に関する経験が浅く、交通事故の危険性に対する認識が低い.

2. ルールマナーに関する教育を受けているものの自転車という車両を運転しているという意識や責任感が乏しく、実際の現場での行動に結び付きにくい.

3. 客観的なデータ(事故の発生場所、相手方、事故態様、事故要因など)に基づく重点的かつ具体的な説明が手薄である。

中高生の自転車事故による死傷者数を事故の類型別に見ると 圧倒的に多いのは、出会い頭事故です。出会い頭事故は、見通しの悪い交差点で起きることが多く、一時停止の標識の見落としなど安全確認をせずに交差点内に進入することが原因となっています。

自転車事故を起こす(加害者になる)と中高生であってもさまざまな責任を問われます。自転車事故を起こしてしまうと、道路交通法違 反や刑法の重過失致死傷罪に問われることがあ り、事故の重大さなどによっては罰金や禁錮といった厳しい刑事罰を受けることになります。 これにより、免許や資格が与えられないことがある職業もあり、自分の将来の夢や人生設 計に大きな影響が生じる場合があります。

◆刑事罰を受けると、免許や資格が与えられない場合がある職業

(内閣府の資料より)

<罰金以上の刑>

医師、看護師、薬剤師、栄養士、調理師など

<禁固以上の刑>

教職員、弁護士、裁判官、公認会計士、建築士など

事故によって重度の障害が残ったり、相手の命を奪ってしまう場合など、被害者やその 遺族は辛い環境に置かれることになってしまいます。民事上の責任においては、高額の損害賠償が発生する事例が多くあります。

<未成年者本人に賠償金の支払を命じた裁判例>

判決容認額は、9266万円

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、 対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な 障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決)

交通事故は、ある日突然、被害者及び加害者の平穏な日常を破壊してしまいます。特に死亡事故や重傷に至るような事故では、大切な家族を失ったことによる喪失感、また重い障害を負い、リハビリや介護を続けながら生活しなければならなくなった被害者やその家族の方々の不安や辛さは、はかり知れないものがあります。 加害者がどれほど誠意を尽くしたとしても、償いきれるものではありません。大切なお子様の将来のためにも、学校でもご自宅でも交通安全指導や注意喚起していくことが非常に大切です。事故の加害者、被害者にならないよう、日頃から交通ルールを守り、安全運転を心掛けていきましょう。

こちらの記事もご確認ください。

【傘差し・スマホ】片手運転は罰金です。自転車通行罰則とルールをおさらい

【自転車危険運転】右側通行は違反です。加害者としてのリスクが高まります。

投稿【中高生の自転車事故の実態】大切なお子様の将来のために。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【16歳以上が対象】自転車の交通違反に「青切符」

2025年03月15日 category:お知らせ道路交通法が改正により、罰則が強化された「ながらスマホ」に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる「青切符」による取り締まりが2026年5月23日までに施行されることになっています。自転車が関係する交通事故が増加傾向にあることが背景にあり、16歳以上を対象とし、113種類の違反行為が適用範囲となります。新年度も始まり、自転車での通勤・通学をされる方はじめ、日頃自転車をご利用の方は、ぜひご確認ください。

画像:iStock

★★★

16歳以上113種類の違反行為が対象

「青切符」による取り締まりは、2026年5月23日までに施行されることが決定しています。特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。取り締まりの対象は、16歳以上となっていますので、通学に自転車を使用されているお子さんにも注意が必要です。

16歳以上が対象とされているのは、最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付き免許などを取得できる年齢であること、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。重大な事故につながる違反行為を重点的に取り締まりが行われます。

取り締まり対象の具体例

|

|

|

| 信号無視 | 歩道通行 |

|

|

|

| 一旦停止無視 | 右側通行(逆走) |

|

|

|

| ながらスマホ | 傘さし運転 |

危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象となります。

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

引用:政府広報オンライン

自転車運転者講習の対象となる危険行為は、以下の通りです。

-

- ・信号無視

- ・信号無視

-

- ・通行禁止違反

-

- ・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

-

- ・通行区分違反

-

- ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

-

- ・遮断踏切立入り

-

- ・交差点安全進行義務違反等

-

- ・交差点優先車妨害

-

- ・環状交差点安全進行義務違反等

-

- ・指定場所一時不停止等

-

- ・歩道通行時の通行方法違反

-

- ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

-

- ・酒酔い運転、酒気帯び運転

-

- ・安全運転義務違反

-

-

- ・ながらスマホ

「青切符」の反則金

-

-

取締りは、通勤通学や、日没の前後1時間ほどの薄暮時に、自転車の利用が多い駅周辺や過去に事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。反則金は今後、政令で決まりますが、5000円から1万2000円程度になるとみられています。

悪質な違反は「赤切符」刑事罰の対象となります。

酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となり、検察庁に送られることになります。

自転車運転中のスマホなどの使用で、実際に危険を生じさせた場合も赤切符対象で、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 また、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が設けられました。

自転車安全利用五則

警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。自転車を運転する際の基本的なルールを定めた「自転車安全利用5則」を確認してルール遵守を徹底し、事故を防ぎましょう。

① 自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③ 夜間はライトを点灯

④ 飲酒運転は禁止

⑤ ヘルメットを着用

◆こちらもご覧ください◆

投稿【16歳以上が対象】自転車の交通違反に「青切符」は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【16歳以上が対象】自転車の交通違反に「青切符」

2025年03月15日 category:お知らせ道路交通法が改正により、罰則が強化された「ながらスマホ」に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる「青切符」による取り締まりが2026年5月23日までに施行されることになっています。自転車が関係する交通事故が増加傾向にあることが背景にあり、16歳以上を対象とし、113種類の違反行為が適用範囲となります。新年度も始まり、自転車での通勤・通学をされる方はじめ、日頃自転車をご利用の方は、ぜひご確認ください。

画像:iStock

★★★

16歳以上113種類の違反行為が対象

「青切符」による取り締まりは、2026年5月23日までに施行されることが決定しています。特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。取り締まりの対象は、16歳以上となっていますので、通学に自転車を使用されているお子さんにも注意が必要です。

16歳以上が対象とされているのは、最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付き免許などを取得できる年齢であること、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。重大な事故につながる違反行為を重点的に取り締まりが行われます。

取り締まり対象の具体例

|

|

|

| 信号無視 | 歩道通行 |

|

|

|

| 一旦停止無視 | 右側通行(逆走) |

|

|

|

| ながらスマホ | 傘さし運転 |

危険な違反行為を繰り返すと自転車運転者講習の対象となります。

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

引用:政府広報オンライン

自転車運転者講習の対象となる危険行為は、以下の通りです。

-

- ・信号無視

- ・信号無視

-

- ・通行禁止違反

-

- ・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

-

- ・通行区分違反

-

- ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

-

- ・遮断踏切立入り

-

- ・交差点安全進行義務違反等

-

- ・交差点優先車妨害

-

- ・環状交差点安全進行義務違反等

-

- ・指定場所一時不停止等

-

- ・歩道通行時の通行方法違反

-

- ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

-

- ・酒酔い運転、酒気帯び運転

-

- ・安全運転義務違反

-

-

- ・ながらスマホ

「青切符」の反則金

-

-

取締りは、通勤通学や、日没の前後1時間ほどの薄暮時に、自転車の利用が多い駅周辺や過去に事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。反則金は今後、政令で決まりますが、5000円から1万2000円程度になるとみられています。

悪質な違反は「赤切符」刑事罰の対象となります。

酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となり、検察庁に送られることになります。

自転車運転中のスマホなどの使用で、実際に危険を生じさせた場合も赤切符対象で、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 また、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が設けられました。

自転車安全利用五則

警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。自転車を運転する際の基本的なルールを定めた「自転車安全利用5則」を確認してルール遵守を徹底し、事故を防ぎましょう。

① 自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③ 夜間はライトを点灯

④ 飲酒運転は禁止

⑤ ヘルメットを着用

◆こちらもご覧ください◆

投稿【16歳以上が対象】自転車の交通違反に「青切符」は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

「春の嵐」「メイストーム」予報をチェックして安全対策を。

2025年02月14日 category:お知らせ気持ちのいい春のシーズンが到来すると、外出や行楽などお出かけシーンも増えていきますが、3〜5月にかけては、「春の嵐」や「メイストーム(5月の嵐)」と呼ばれる強風・暴風や猛吹雪が発生しやすい季節でもあります。台風並みの激しい気象状況となり、海岸では高波が発生することもあります。お出かけの際には気象情報に注意して、台風同様に警戒してください。

画像はイメージです(iStock)

★★★

※政府広報オンラインより、抜粋してお届けいたします。

「春の嵐」や「メイストーム(5月の嵐)」と呼ばれる激しい現象は、日本付近に北から入り込んでくる冷たい空気と南から流れ込む暖かい空気がぶつかりあって上昇気流が生まれることで、温帯低気圧が急速に発達するため起こります。「春の嵐」をもたらす発達した温帯低気圧は低気圧の中心から離れたところでも風が強く吹くため、被害の範囲が広がりやすいという特徴があります。

風が強く大荒れの天気が予想される場合は?

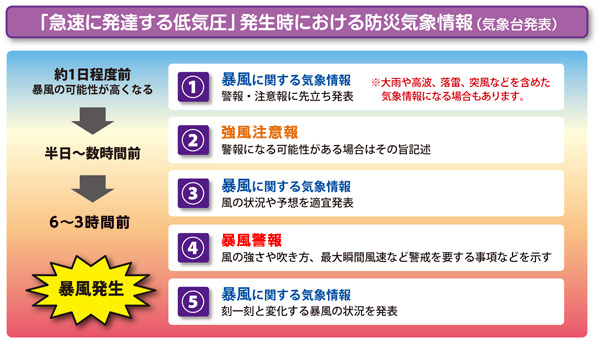

低気圧が急速に発達することによって起こる春の嵐は、急な天気の変化をもたらします。春の嵐によって大荒れの天気が予想されるときは、気象庁が数日前から、次のような気象情報を発表します。

(1)数日前から1日前に気象庁から「暴風に関する気象情報(※)」が発表されます。

(2)災害のおそれのある強風(東京都23区では13メートル/秒以上)となる6時間から3時間前には「強風注意報」が発表されます。

(3)その後も状況に応じて「暴風に関する気象情報」が発表されます。

(4)さらに、重大な災害のおそれがある暴風(東京都23区では25メートル/秒以上)となる6時間から3時間前に「暴風警報」が発表されます。

(5)注意報・警報発表後も、「暴風に関する気象情報」で、刻一刻と変化する暴風の状況が発表されます。

このように「強風注意報」や「暴風警報」は、強風や暴風が吹き始める数時間前に発表されます(暴風に限らず大雨などの警報等も同様です)。このため、「強風注意報」や「暴風警報」が発表された時点でまだ風が強くないとしても決して油断しないでください。そして、「暴風警報」等に記載されている暴風警戒期間にも留意して、なるべく屋内で待避するようにしてください。

画像出典:政府広報オンライン

画像出典:政府広報オンライン

「暴風に関する気象情報」が発表されたら、その後発表される「強風注意報」や「暴風警報」に注意し、早めに強い風に対する備えをしてください。

なお、強風注意報や暴風警報の発表基準は地域によって異なります。各地の警報・注意報の発表基準は、気象庁「警報・注意報発表基準一覧表」をご覧ください。

暴風が予想されるときの対策と、特に注意が必要な外出先は?

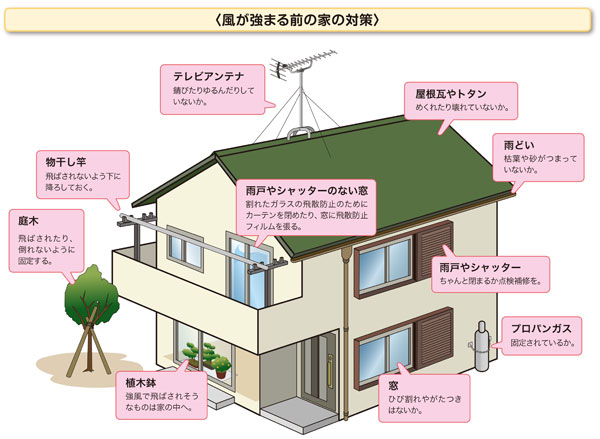

暴風に関する気象情報が発表されたら、風が強くなる前に、建物や建物の周りを見直して、飛びやすいものは固定するなど、対策を行いましょう。

また、学校や会社などにいるときは、強い風によって交通機関がストップし、帰宅が困難になるおそれがありますので、気象情報や警報・注意報が発表された場合は、学校や会社の指示に従って早めに帰宅するなど、強風のピークを避けて行動しましょう。

強風への備え

- 家の周囲やベランダに置いてある倒れやすいものなどは固定するか家の中に入れる。(物干し竿、植木鉢、自転車など)

- 屋根や雨戸、シャッターを点検し補強しておく

- 窓ガラスに飛散防止用のフィルムを貼っておく

画像出典:政府広報オンライン強風が吹いているときは

- 転倒・転落や、看板などの飛散物による負傷を避けるため、外出はできるだけ控える

- 窓や雨戸、シャッターをしっかり閉める。雨戸などがない場合は割れた窓ガラスの飛散防止のためカーテンを閉める

特に注意が必要な外出先

強風注意報や暴風警報などが発表された場合には、無理をせずに計画変更しましょう。特に天気が荒れている時に山や海へ行くことは非常に危険です。

登山・ハイキング

春の山にはまだまだ残雪も多く、「春の嵐」の接近によって暖かい空気が流れ込んだ結果、雪崩が発生する危険があります。また、嵐の通過中は猛吹雪や強風で歩くのが困難になるほか、通過直後も急激な気温の低下で低体温症による疲労凍死に至るおそれもあるので注意が必要です。

釣りやマリンレジャー

強風や高波によって転覆のおそれがある船はもちろんのこと、防波堤、海岸にいるのも非常に危険です。春の海は天気が急変しやすいので、たとえ穏やかな天気であっても最新の気象情報に注意しましょう。

川遊び、キャンプ

強風でテントやタープなどが飛ばされるほか、特に河原では大雨によって急な増水や鉄砲水が発生するため警戒が必要です。

春の嵐は暴風だけでなく、高波や大雨、雷などを伴う場合があります。これらの気象についても、暴風に関する気象情報とともに伝えられますので、注意してください。

詳しくは

政府広報オンラインでご確認ください。

投稿「春の嵐」「メイストーム」予報をチェックして安全対策を。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

侮れない!冬の入浴中の事故に要注意!

2025年01月16日 category:お知らせ冬場に急増する高齢者の入浴中の事故。侮れない事実であることをご存知でしょうか。その数、交通事故の2倍と言いますから、驚きです。高齢者やそのご家族も、知っておくべきその原因と対策を政府広報オンラインより抜粋してお伝えします。

★★★

体を温め、1日の疲れを癒してくれるお風呂。しかし、11月から4月にかけての寒い季節、入浴中に気を失い、浴槽の中で溺れる事故が多くなります。特に高齢者は注意が必要です。入浴中に溺れて亡くなるかたは、交通事故で亡くなるかたより多くなっています。どうしたら入浴中の事故を防げるのか。ポイントを紹介します。

なぜ、冬に高齢者の入浴事故が多くなるの?

お風呂の最中、頭が「くらくら」すると感じたことはありませんか?入浴中に意識を失い、そのまま浴槽内で溺れて亡くなるという不慮の事故が増えています。特に65歳以上の高齢者の死亡事故が多く、毎年11月から4月にかけて多く発生しています。厚生労働省人口動態統計(令和3年)によると、高齢者の浴槽内での不慮の溺死及び溺水の死亡者数は4,750人で、交通事故死亡者数2,150人のおよそ2倍です(※)。冬場こそ入浴時に気を付けてください。 ※資料:消費者庁「無理せず対策 高齢者の不慮の事故」(令和4年12月)

入浴時の事故が多くなる原因の一つは、急な温度差による血圧の急激な変化です。暖房のきいた暖かい部屋から、冷え込んだ脱衣所に移動して衣服を脱ぎ、浴室も寒いと、血管が縮まり血圧が一気に上昇します。

その後、浴槽に入り体が温まってくると血管が広がり、急上昇した血圧が下がります。この急激な血圧の変化により、一時的に脳内に血液が回らない貧血の状態になり一過性の意識障害を起こすことがあります。浴槽内での意識障害が溺れて死亡する事故の原因の一つとして考えられています。特に65歳以上の高齢者は、血圧を正常に保つ機能も衰えてきている場合がありますので注意してください。

また、血圧が不安定なかた、風呂場でめまいや立ちくらみを起こしたことのあるかたも注意が必要です。それでは、どのような点に注意すれば安全に入浴できるのか。溺れる事故を防ぐための対策を次の章で紹介します。

出典:政府広報オンライン

出典:政府広報オンライン

入浴中に溺れる事故を防ぐためには?

1. 入浴前に脱衣所や浴室を暖めておく

急激な血圧の変動を防ぐため、お風呂を沸かすときに暖房器具などを使い脱衣所や浴室内を暖めておきましょう。浴室に暖房設備がない場合は、「湯を浴槽に入れるときにシャワーから給湯する」、「浴槽の湯が沸いたところで、十分にかき混ぜて蒸気を立て、ふたを外しておく」など、できるだけ浴室内を暖め寒暖差が少なくなるように工夫しておきましょう。

熱いお湯や長湯が好きな人は注意しましょう。例えば、42度のお湯で10分入浴すると、体温が38度近くに達し、高体温などによる意識障害を起こす危険が高まります。お湯の温度は41度以下にし、お湯につかる時間は10分までを目安にし、長時間の入浴は避けましょう。温度計やタイマーなどを活用して、湯温、部屋の温度、入浴時間など普段意識しにくい部分について「見える化」することもおすすめです。

また、かけ湯をしてからお湯に入りましょう。心臓から遠い足先のほうから肩まで徐々にお湯をかけてお湯の温度に体を慣らすと、心臓に負担がかからず血圧の急激な変動を防げます。

出典:政府広報オンライン

出典:政府広報オンライン

3. 浴槽から急に立ち上がらない

入浴中には体に水圧がかかっています。その状態から急に立ち上がると体にかかっていた水圧がなくなり、圧迫されていた血管が一気に拡張し、脳に行く血液が減ることで脳が貧血のような状態になり、意識を失ってしまうことがあります。浴槽から立ち上がった時に、めまいや立ちくらみを起こしたことがあるかたは要注意です。浴槽から出るときは、手すりや浴槽のへりなどを使ってゆっくり立ち上がるようにしましょう。

4. 食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避ける

特に、高齢者は、食後に血圧が下がりすぎる食後低血圧によって失神することがあるため、食後すぐの入浴は避けましょう。飲酒によっても一時的に血圧が下がります。飲酒後はアルコールが抜けるまでは入浴しないようにしましょう。また、体調の悪いときや、精神安定剤、睡眠薬などの服用後も入浴は避けましょう。

5. お風呂に入る前に、同居する家族にひと声かける

入浴中に体調の悪化などの異変があった場合は、家族などの同居者に早く発見してもらうことが重要です。そのためにも入浴前に家族にひと声かけてから入浴するようにしましょう。

6. 家族は入浴中の高齢者の動向に注意する

家族は、高齢者が入浴していることを気にかけておき、「時間が長い」、「音が全くしない」、「突然大きな音がした」など何か異常を感じたらためらわずに声を掛けるようにしましょう。

風呂場で倒れている人がいたら

もし、浴槽でぐったりしている人(溺れている人)を発見したら可能な範囲で対応しましょう。

1.浴槽の栓を抜く。大声で助けを呼び、人を集める。

2.入浴者を浴槽から出せるようであれば救出する。出せないときは、ふたに上半身を乗せるなどして沈まないようにする。

3.直ちに救急車を要請する。

4.浴槽から出せた場合は、両肩をたたきながら声を掛け、反応があるか確認する。反応がない場合は呼吸を確認する。

5.呼吸がない場合には胸骨圧迫を開始し、救急車の到着まで続ける。人工呼吸ができるようであれば、胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を繰り返す。

応急手当については下記の記事もご覧ください。

投稿侮れない!冬の入浴中の事故に要注意!は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

海外旅行を安全・健康に楽しむために必要な準備と知識

2024年12月25日 category:お知らせ年末年始の休暇に海外旅行という方もいらっしゃると思います。楽しい旅行をして、ワクワク感良き思い出として持ち帰るために、出発前には今一度、安全についての情報を確認しておきましょう。政府広報オンラインより抜粋してお届けします。

画像:iStock

★★★

※以下、政府広報オンラインより抜粋してお届けします。

海外旅行は日常にはない解放感を得られる一方で、思わぬトラブルに巻き込まれたり、生活リズムや気候の変化、言葉や文化・食習慣の違いなど慣れない環境で体調不良を招いたりするリスクもあります。本記事では、海外旅行を安全・健康に楽しむため、旅行前にできる準備や現地で気を付けること、トラブルに巻き込まれたり体調を崩したりしてしまったときの対応について紹介します。

1. 旅行前の準備

安全情報や感染症情報を確認

旅行前には、外務省「海外安全ホームページ」で国・地域別の危険情報や感染症危険情報などを確認しましょう。対象地域ごとに「レベル1、十分注意」「レベル2、不要不急の渡航中止」「レベル3、渡航中止勧告」「レベル4、退避勧告」の4つのカテゴリーによる安全対策の目安を確認できます。 また、に登録すると、旅先の国・地域の在外公館(日本大使館、総領事館)から安全情報を入手できるほか、旅行中も最新の安全情報が日本語のメールで届きます。出発前に登録をしておくと便利です。

海外旅行保険に入る

海外では、感染症などのほか、日本と違う環境でのストレス、疲労などから体調不良となる可能性もあります。また、万全の注意を払っていても、思わぬ交通事故や盗難被害などのトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。特に海外で病気や怪我などで治療・入院・緊急移送となった場合、数百万円から数千万円といった高額な費用が請求されることが多くあります。

2. 旅行中に気をつけること

安全に海外旅行を楽しむため、事件に巻き込まれないよう防犯対策を徹底しましょう。また、病気や体調不良にならないように食事や行動にも注意が必要です。

防犯対策の徹底

旅行中の日本人が遭う被害の多くは窃盗や強盗、詐欺などの金品・財産を狙った犯罪です。治安が比較的安定した国や地域であっても日本人がこれらの被害に遭ってしまうことは少なくありません。代表的な犯罪への対策を紹介します。

スリ、置き引き、ひったくりへの対策

口の開いたハンドバッグ、バックパック、ズボンのお尻のポケットなどはスリに狙われやすいので、財布やスマートフォン、パスポートなどの貴重品は入れない。 貴重品のある場所(バッグやポケット)を意識し、人混みの中では常に警戒して不自然に押されたり接触を感じたりしたらすぐに所持品を確認する。 荷物から手を放さない。一時的に手を離すときも、荷物が体に触れているように置く。 レストランなどで席取りのために荷物を置いて料理などを取りに行かない(その場を離れない)。 スマートフォンなどをテーブルに置いたまま食事をしない。 道を歩くときは、荷物を車道側に持たない。また、背後からひったくりに狙われないように荷物は前に置くようにする。

※服を汚したり話しかけたりして気を逸らし、犯行を行う手口もあるので、スキを見せず常に注意を払いましょう。また、注意していても被害に遭ってしまう場合があります。貴重品などは一か所に入れておかず、分散して携帯するようにしましょう。

強盗への対策

不用意な夜の外出、一人歩きはしない(昼間は安全な場所でも、夜は危険である場合が多い)。 昼間でも人通りの少ない場所(路地裏など)には立ち入らない。 知らない人に話しかけられても、安易に信用しない。また、すすめられた食べ物や飲み物は不用意に口にしない(睡眠薬強盗)。 ホテルの中でも安心しない。必ずドアチェーンを掛け、ノックされても不用意にドアを開けない。

※多くの場合、強盗は武器を持っています。また、相手は単独犯に見えても周囲に仲間がいると思ってください。万が一、強盗に遭遇しても抵抗せずに命や身体の安全確保を優先するようにしてください。

詐欺への対策

街中で知らない人に「お札を見せてほしい」などと声を掛けられ、お金やクレジットカードを抜き取られることがあるので、もし親しげに話しかけてきても、相手にすることなく、その場を速やかに立ち去る(いわゆる「お金見せて詐欺」)。 警察官を名乗る男から警察手帳のようなものを見せられ、持ち物検査を装ってパスポートや現金を抜かれることがあるので、安易に信用せず、警察手帳をよく確認する、「日本大使館に連絡する」といって毅然と対応する(偽警官)。

水・食べ物に注意

水や食べ物を介して食中毒の原因となるものが口に入り、様々な病気を引き起こす可能性があるため、旅行先では水や食べ物に注意が必要です。

旅行先によって衛生環境や食品衛生の規制は異なりますが、飲料水が汚染されている場合があります。特に水道水を飲めない国に渡航する場合は、ボトル入りの水を飲むようにしましょう。ジュースや乳製品は、信頼できる店舗や場所で飲むようにしてください。氷も生水から作られている可能性があるため、避けるようにしましょう。

食べ物は、完全に火が通ったものを温かいうちに食べましょう。特に、生の魚介類や野菜、生焼けの肉は避けるようにしましょう。こうした食べ物は細菌やウイルスに汚染されている可能性があります。

虫除け対策

デング熱やマラリアなどの蚊が媒介する場合やダニ媒介脳炎やライム病などのダニが媒介する場合など、虫に刺されたり、咬まれたりすることで感染する病気があります。旅行先では、虫がいる草原や森林地帯などの散策は避け、虫除け対策をすることが大切です。

服装は肌の露出が少ないものを選び、シャツの裾はしっかりとたくしこみ、履物はサンダルではなく靴を履きましょう。また、蚊は色が濃いものに寄る性質があることや、暗い色では衣類に付いたダニを見つけにくいため、衣類は色が薄いものを選びましょう。虫よけ剤を使用することも有効です。

動物には近づかない

発症したら助からないという点で、最も気をつけるべきは狂犬病です。旅行中は原則として、動物には決して手を出さないようにしましょう。日本人渡航者の多い、東南アジア、南アジアでは狂犬病で死亡する人が後を絶ちません。イヌ、サル、ネコ、コウモリ(アメリカ大陸ではアライグマ、スカンク、キツネ)には十分注意し、咬まれたり引っかかれたりした場合には、直ちに医療機関を受診してください。すぐにワクチン(計5回から6回)を打ち始めることで感染を予防できます。

ほかにも、鳥インフルエンザや中東地域で発生している中東呼吸器症候群(MERS:Middle East Respiratory Syndrome)といった感染症もあります。鳥インフルエンザは病気の鳥や死んだ鳥に近寄らないこと、生きたニワトリを多数扱っているマーケットに行かないこと、MERSはヒトコブラクダとの濃厚接触(鼻や口等との接触(ヒトコブラクダから顔を舐められるなど)や、ヒトコブラクダの生のミルクや非加熱の肉などの摂取)を避けることなどに注意することが必要です。

3. 旅行中のトラブルや急病の対処

渡航先での盗難や紛失は、まず現地の警察へ届け出て被害届の受理書を受け取りましょう。この書類はパスポートの発給申請や保険請求などに必要です。クレジットカードについてはクレジット会社に連絡してください。また、現地の日本国大使館・総領事館では、被害の状況や要望に応じた案内、助言、支援を受けられます。

以下の連絡先は事前にメモして携帯しましょう。

最寄りの日本国大使館・総領事館 航空券を購入した旅行会社・航空会社 カード発行会社 海外旅行保険に加入している保険会社

※スマートフォンを盗まれたり紛失したりした場合、通信アプリの「既読」が付かず、日本の家族や友人などに心配をかけることがよくあります。このような場合は、別の通信手段(ホテルから電話など)で日本に一報を入れておきましょう。

下痢になったら水分補給を徹底する

下痢になったときに、最も重要なのが水分補給です。特に、体に吸収されやすい「経口補水液(ORS)」が最適です。経口補水液は、ほとんどの国や地域の売店・薬局で、液体や粉末状のものを手に入れることができます。下痢止めは、症状を根本的に治す薬ではなく、また下痢止めを使用することで病原体を体内に止めてしまう可能性もあるため、使用に際しては十分に注意してください。

発熱が続く場合は速やかに医療機関へ

発熱が続く場合、迅速な治療が必要な場合もあります。発熱に伴って発疹が見られる場合はデング熱やマラリアなど感染症の可能性もありますので、必ず医療機関を受診してください。

4. 帰国時や帰国後の体調不良

帰国時に下痢や発熱などの体調不良がある場合は空港や港に設置されている検疫所に相談し、体調不良が帰国後にも続く場合は医療機関を必ず受診してください。その際には症状や経過などをまとめ、検疫官や医師に伝えましょう。

また、感染症には、感染してから発症するまでの潜伏期間が数日から1週間以上と長いものもあり、しばらくしてから具合が悪くなる場合があります。帰国後しばらくしてから体調が悪くなり医療機関を受診する際にも、海外へ渡航していたことや海外での行動を伝えましょう。

まとめ

旅行前の安全情報の確認や健康チェック、保険などの備えは、旅行中のトラブル、病気やケガのリスクを減らします。仮にトラブルに巻き込まれたり体調を崩したりしたときも、対処するための知識を持っていれば安心です。しっかりと準備と対策を行い、旅先での時間をより充実したものにしてください。

投稿海外旅行を安全・健康に楽しむために必要な準備と知識は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

【都道府県別】自転車乗車時のヘルメット着用率

2024年11月20日 category:お知らせ自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になっています。ヘルメットを着用していない方の致死率は着用者のおよそ2倍にもなることをご存知でしょうか。自転車による死亡事故のおよそ6割が頭部に致命傷を負うものとも報告されています。自転車に乗る時には、大人もこどももヘルメットを着用しましょう。

画像:iStock

★★★

警察庁が2024年7月に実施した調査によると、自転車乗車時のヘルメット着用率は全国で17.0%でした。前年度と比較すると、3.5ポイント上昇したという結果になります。自転車乗車中の死亡事故では、ヘルメット未着用の割合が9割を占めているということです。

2023年4月の法改正で努力義務となった自転車利用時のヘルメットの着用ですが、都道府県によって、普及効果に差が出ているようです。

下記は、全国の警察が7月に行った各都道府県のヘルメット着用率です。(%)

北海道 10.3%

青森 9.1%

岩手 10.6%

宮城 13.1%

秋田 10.0%

山形 10.2%

福島 18.2%

東京 15.1%

茨城 21.7%

栃木 18.4%

群馬 40.4%

埼玉 9.2%

千葉 6.5%

神奈川 8.9%

新潟 8.0%

山梨 27.9%

長野 34.7%

静岡 13.1%

富山 12.5%

石川 29.6%

福井 11.0%

岐阜 17.8%

愛知 10.5%

三重 29.2%

滋賀 11.1%

京都 12.5%

大阪 5.5%

兵庫 7.7%

奈良 13.7%

和歌山14.9%

鳥取 32.7%

島根 17.3%

岡山 11.5%

広島 11.3%

山口 34.2%

徳島 18.2%

香川 8.5%

愛媛 69.3%

高知 16.9%

福岡 10.5%

佐賀 25.6%

長崎 12.0%

熊本 11.1%

大分 48.3%

宮崎 8.1%

鹿児島 19.2%

沖縄 12.5%

全国トップの愛媛県は、着用率69.3%と群を抜いて高い普及率です。

愛媛県では、ヘルメットの着用が努力義務化される前の2015年から高校生の通学時の着用を義務化するなど独自に着用を推進してきたということです。

警視庁では、各自治体と協力を図りながら、さらなる着用率アップを目指しているということです。

道路交通法によって定められたヘルメット着用の義務は、あくまで努力義務であるため罰則はありませんが、将来的には着用が義務になり、罰則を設けられることも想定できます。何よりも各自、自分自身も家族も命を守ることが大切です。

こちらの記事もご覧ください。

↓↓↓

4月から全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となります。

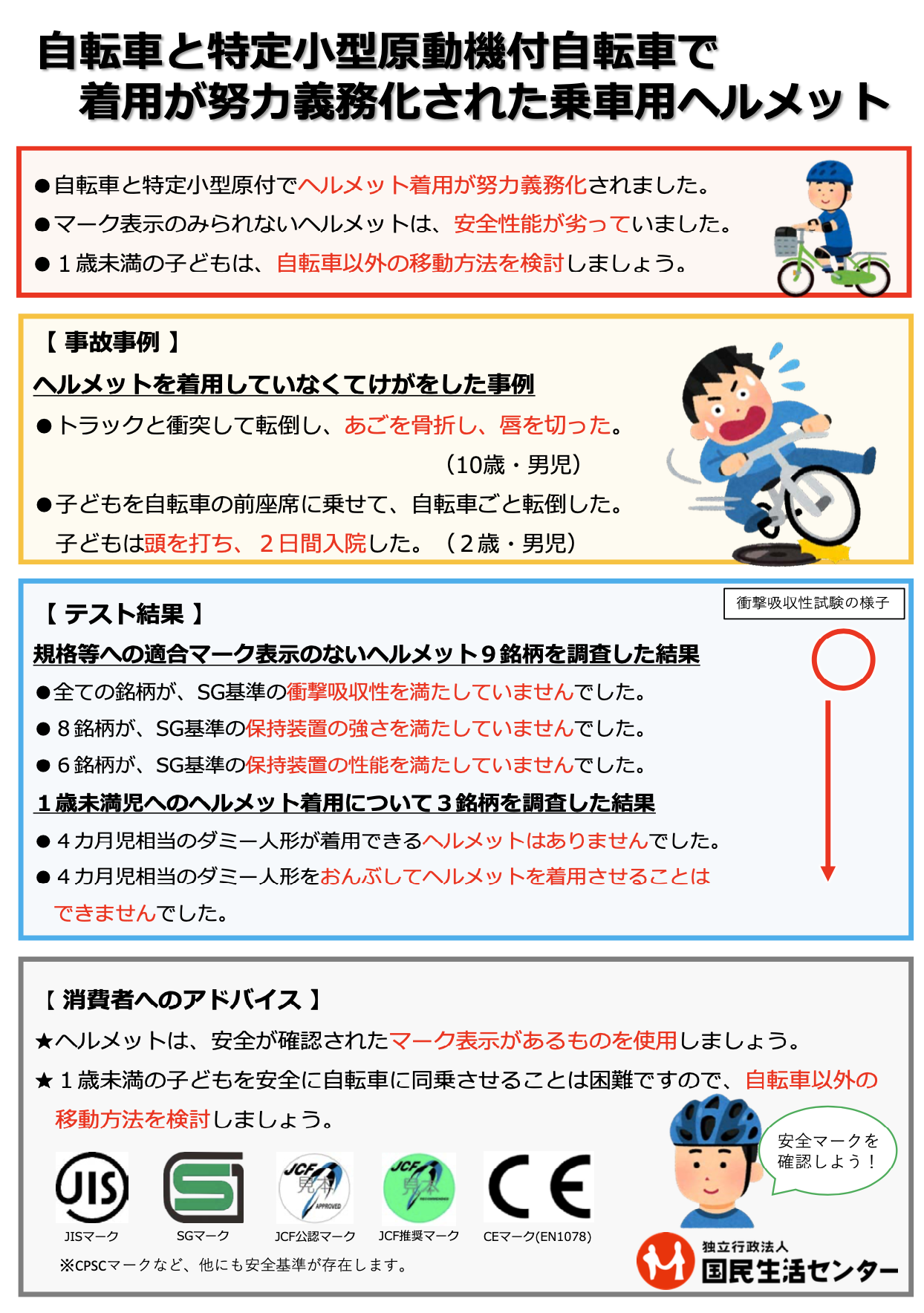

着用するヘルメットについては、国民生活センターが安全性に関する規格等への適合マークが表示されていない乗車用ヘルメット9銘柄の性能と、1歳未満の子どもの乗車用ヘルメット着用について調査を行い、消費者に情報提供、注意喚起しています。

詳しくはこちら→国民生活センター

自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について

一般社団法人自転車安全対策協議会では、自転車ヘルメット着用率の向上と自転車事故時の被害軽減を目的として、自転車用ヘルメットを着用し自転車搭乗中に事故に遭った際に見舞金を給付する制度を設けています。→詳しくはこちら

一般社団法人自転車安全対策協議会

投稿【都道府県別】自転車乗車時のヘルメット着用率は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。