もしもの備えに!「どこから始めればいい?」食品備蓄のコツ

2021年08月24日 category:お知らせ秋雨前線等の影響で西日本を中心に記録的な大雨となった8月の大雨。そしてまだまだ台風のシーズンは続きます。いつ起こるかわからない台風や地震、豪雨などの大きな災害。万一の災害に備え、食品の備蓄をしているでしょうか。「備蓄」と言っても、何から始めたらいいのかわからないものです。そこで、何をどれだけ、どういう方法で備蓄するのか。気軽に始められる食品備蓄のコツをお伝えします。

★★★

いざ災害が発生すると、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなったり、物流が機能しなくなったりするおそれがあります。過去の例によれば、災害発生からライフラインの復旧まで1週間以上かかるケースがほとんどということです。このため、最低でも3日分、できれば1週間分くらいの食品を家庭で備蓄しておくことが重要です。

- 1. どんなものをどれくらい備蓄すればいいのか?

- 【必需品は水とカセットコンロ】

水は、飲料水と調理用水として1人1日おおよそ3L程度必要です。

- (※湯せん、食品や食器を洗ったりする水は別途必要)

-

カセットボンベは、1人/1週間あたり約6本必要です。

お湯を沸かしたり、レトルト食品を温めたり、カップ麺などを食べられます。温かい食事は身体も温まり、緊張感や不安も和らげてくれます。

【主菜となるもの】

災害時は炭水化物に偏りがちになります。栄養バランスが崩れ体調不良にならないよう注意が必要です。手軽にタンパク質をとれ、長期保存できる缶詰を備えておきましょう。ツナ、サバ、イワシ、サンマなど魚介の缶詰や、コンビーフ、牛肉の大和煮、焼き鳥などの肉類の缶詰がおすすめです。

大人2人分の例:

肉・野菜・豆などの缶詰×18缶

牛丼の素やカレーの素などのレトルト食品×18個

パスタソースなどのレトルト食品×6個【主食】

ごはん・パン・そば・うどんなどの主食は、エネルギー源となります。大人2人分の例:

カップ麺類×6個

パックご飯×6個

乾麺(そうめん300g×2袋、パスタ600g×2袋)【副菜と果物】

野菜不足は便秘・口内炎などの不調を引き起こします。ビタミン、ミネラル、食物繊維をとるために野菜を常備しておきましょう。じゃがいも、たまねぎ、かぼちゃなどの日持ちする野菜を多めに買い置きし、野菜ジュースやドライフルーツなどもあるといいでしょう。

【その他】あめ、羊羹、チョコレート、ビスケット、せんべい、スナック類の菓子・嗜好品、みそ、しょうゆ、塩、砂糖、酢、食用油、マヨネーズ、ケチャップなどの調味料、インスタントみそ汁や即席スープなど、好みに応じたもの、補助となる食品を備蓄しておきましょう。

2. 備蓄のコツ

消費しながらストックする「ローリングストック法」で始めましょう。

普段食べているカップめんや缶詰、インスタント味噌汁など少し多めに買い置きし、賞味期限の古いものから消費し、食べたらその分を補充すると、誰でも無理なく簡単に備蓄ができます。

蓄える→食べる→補充することを繰り返しながら一定量の食品が備蓄されている状態を保つので、ローリングストック法とよばれます。

出典:政府広報オンライン

3. それぞれに合った食品を最低2週間分、備蓄することが重要

災害時には、乳幼児や高齢者、食べる機能(かむこと・飲み込むこと)が弱くなった方、慢性疾患の方、食物アレルギーの方などへの配慮が必要です。災害時だからこそ、このような方たちの食事は大切になり、また手に入りにくい恐れもあります。できるだけ普段の状態に近い食事がとれるように備えておくことが重要となります。普段から備えをしておくと、いざという時の安心感が違います。

◆乳幼児の備え

・ミルク

どうしても母乳で足りない分は、粉ミルクを活用することもできます。そのため、粉ミルクと哺乳ビン、紙コップや使い捨てのスプーンを備えておくと安心です。

・離乳食

びん詰やレトルトの離乳食を多めにストックしておきましょう。またレトルトの離乳食は普段から食べ慣れておくことも大事です。

・好きな食品や飲み物

子供が日ごろから好きな食品や飲み物を備えておくと、災害時でもリラックスしたり安心したりできます。

◆高齢の方への備え

一般の家庭の備えとそれほど大きな違いはありません。ただ、体力が落ちたときや食欲がなくなったときなどに備え、レトルトのおかゆやインスタントの味噌汁などがあると安心です。体が弱ったときにどんなものが食べたくなるかを想像し備えましょう。

◆食べる機能が弱くなった方の備え

かむことや飲み込むことなど食べる機能が弱くなった人や、栄養状態がよくない人を対象にした介護食品(スマイルケア食)を活用しましょう。レトルトの介護食品やとろみ調整食品など食べる機能に応じて様々なスマイルケア食があり、ドラッグストアで購入できます。

◆慢性疾患のある方の備え

慢性疾患の方は、災害時に症状が悪化しがちです。日ごろから、栄養バランスの良い食事を心がけ、食塩やアルコールを控え、肥満に気を付けておきましょう。

また、医師が処方した食事療法を普段と同じように継続できるよう、備蓄する食品の内容を工夫しましょう。缶詰やインスタント食品、レトルト食品などは塩分が多いため注意が必要です。

◆食物アレルギーのある方への備え

アレルギーの原因食物(アレルゲン)は、人によって異なります。利用される方のアレルゲンが含まれていない食品を選びましょう。

また、アレルギー対応食品は、災害時には特に手に入りにくくなるので注意が必要です。

例えば、アレルギー対応の粉ミルクアレルギー対応の離乳食、レトルトなどのおかゆやごはん、缶詰・レトルト食品・フリーズドライ食品、好物の食品、飲み物を備蓄しておきましょう。

◎農林水産省HPに詳しいガイドがありますので、ご活用ください。

出典:政府広報オンライン

「いつもの食品で、もしもの備えに!食品備品のこととは?」

投稿もしもの備えに!「どこから始めればいい?」食品備蓄のコツは三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

|海・川|夏の水難事故を防ぐ【お役立ちコラム】

2021年07月24日 category:お知らせ暑い時期に特に注意が必要なのが水の事故です。2003年から2020年までの水難事故の発生を見ると、梅雨が明けた7月と、夏休みになる8月に多発しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉鎖される海水浴場もあり、ライフセーバーや監視員等の不在による救助の遅れなども懸念されます。

また、海水浴場に行けず、河川に遊びに行くケースが増えると予想されていることも水難事故発生の懸念のひとつともなっています。たとえ目的がバーベキューで海辺や河原に行く時にも、注意が必要です。海や川などそれぞれの自然環境の特徴を理解し、水難につながりやすい危険な場所、危険な行為などを知っておくことが重要です。

★★★

海での注意点

画像:iStock

1. 安全管理が行われた所でのみ遊泳する

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開設しない海水浴場もありますが、 ライフセーバーや監視員等がいるなど適切に安全管理が行われている海水浴場で、指定された遊泳エリア内であることを確認して泳ぎましょう。

海には、深さなどによって水温の変化が大きい場所や、流れの激しい場所、海藻が茂っていて遊泳者に絡みやすい場所などがあります。こうした危険な場所は、「危険」「遊泳禁止」などと表示されています。

必要に応じて、ライフジャケットを使用しましょう。遊泳禁止となっている場所では、絶対に泳がないでください。

2. 天候・潮・風向きに注意する

海の状況は、日ごと、時間ごとに変化します。風の向きや波の高さ、満潮か 干潮かをしっかり確かめてから入りましょう。

岸に近いところでも、沖へ流れるとても速い潮の流れ(離岸流)があったり、急に深くなる場所があったりします。また、同じ場所であっても、天候や潮の満ち引きによって変化することがありますので注意しましょう。

3. 子供だけでは絶対に遊ばせない

水深が浅い場所でも、ほんのちょっと目を離したすきに、子供が転倒して溺れたり、波にさらわれたりすることがあります。幼児はもちろん、泳げない子供などが水遊びするときは、大人は Keep Watch を心がけ、 子どもから目を離さずに手の届く範囲で見守りましょう。

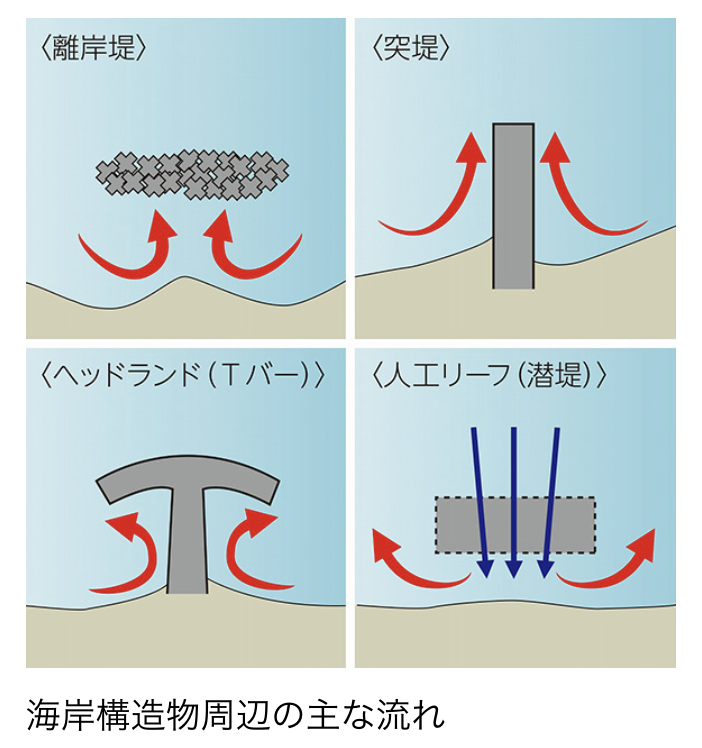

4. 知らないと怖い!離岸流に注意する

離岸流(リップカレント)とは、沖に向かって発生する強い流れのことです。波は沖から海岸へ打ち寄せますが、海水はどんどん岸に貯まるので、どこかから沖に戻ろうとします。この時、岸から沖の方へ向かって一方的に流れる速い流れのことを離岸流(リップカレント)と呼びます。

日本ライフセービング協会によると、海水浴場において溺水事故の60%がリップカレントによるものです。河口付近、堤防沿い等の人工物付近、岩場など 離岸流が発生しやすい場所には入水しないでください。

5. 健康状態が悪いときやお酒を飲んだときは泳がない

体調が優れないときや睡眠不足で疲れているときは、水泳や釣りなどは控えましょう。体に負担がかかり、事故につながる危険が高くなります。適度に水分を補給し、日陰で休息するようにしましょう。飲酒後や飲酒しながらの水泳や釣りも、事故につながりやすく危険ですので、絶対にやめましょう。

6.ライフジャケットを着用する

釣りをするときやボートに乗るときなどは、ライフジャケットを必ず着用しましょう。ライフジャケットは、体のサイズに合ったものを選び、正しく着用しましょう。堤防の縁からのぞき込まないようにしましょう。立入禁止区域に は絶対に入らないでください。

また、万一、事故が起こったときの連絡手段を確保するため、携帯電話を防水パックに入れて携行しましょう。

画像:iStock

川での注意点

川などでのレジャーでは、魚とりや釣り、水遊びやボート遊びなどのほかに、河原でのバーベキューなど、必ずしも水に入ることを目的としない楽しみ方もあります。そのような川などのレジャーでも、毎年のように水難が発生しています。海での注意点に加えて、河川では以下のことに注意しましょう。特に子供は河川での事故が多いため、絶対に一人では遊ばせないようにしましょう。

画像:iStock

1. 川の地形を知り、急な増水に備えるために

川の流れは一見穏やかに見えても、地形などの影響で流れが一定ではないこともあります。川の状態は、曲がり方、傾斜、川幅、岩の突出などの地形によって、右岸、左岸でも川の流れが違っていたり、川底に深みがあったりするため急に流されたり、深みにはまったりする危険があります。

また、上流の天候などによって大きく変化し、安全と思われる場所でも、上流で豪雨などがあると急に増水し、水難につながる危険があります。事故の多くは穏やかそうな流れで起きています。必ず滑りにくく脱げにくいかかとのある履物を履き、ライフジャケットを着用して近づきましょう。

2003~2020年の18年間に、川や湖沼等で水遊び、釣り、遊泳、レジャー、散策、通行中など、様々な状況で発生した水難事故のうち、新聞記事やWEBニュース情報から把握できた2907件の水難事故の内容と事故発生地点の位置情報を表示しています。

2. 出掛ける前に天気や川の情報をチェック

川などに行く前に、天気や川の情報をチェックしましょう。悪天候が予想されているときは、無理をせず、中止・延期を検討しましょう。また、上流にダムがある場合は水量や水の需要に応じて放水することがあり、その場合は急激に増水することがあります。

全国のリアルタイム雨量・水位などの情報を提供しています。

→川の防災情報(国土交通省)

川辺にいるとき、次のような変化が見られたときは、川の水が急に増えるサインです。すぐに避難しましょう。

上流(水が流れてくる方)の空に黒い雲が見えたとき

雷が聞こえたとき

雨が降り始めたとき

落ち葉や流木、ゴミが流れてきたとき

3. 危険を示す掲示板、水流が速い・深みがあるところは避ける

川では、「危険を示す掲示板」が設置されているところがあります。そうした掲示板がある場所では遊ばないようにしましょう。また、川の地形は複雑であり、同じ川でも場所によって川の流れが速くなっていたり、急に深くなったりする場所があります。そのようなところには近づかないようにしましょう。

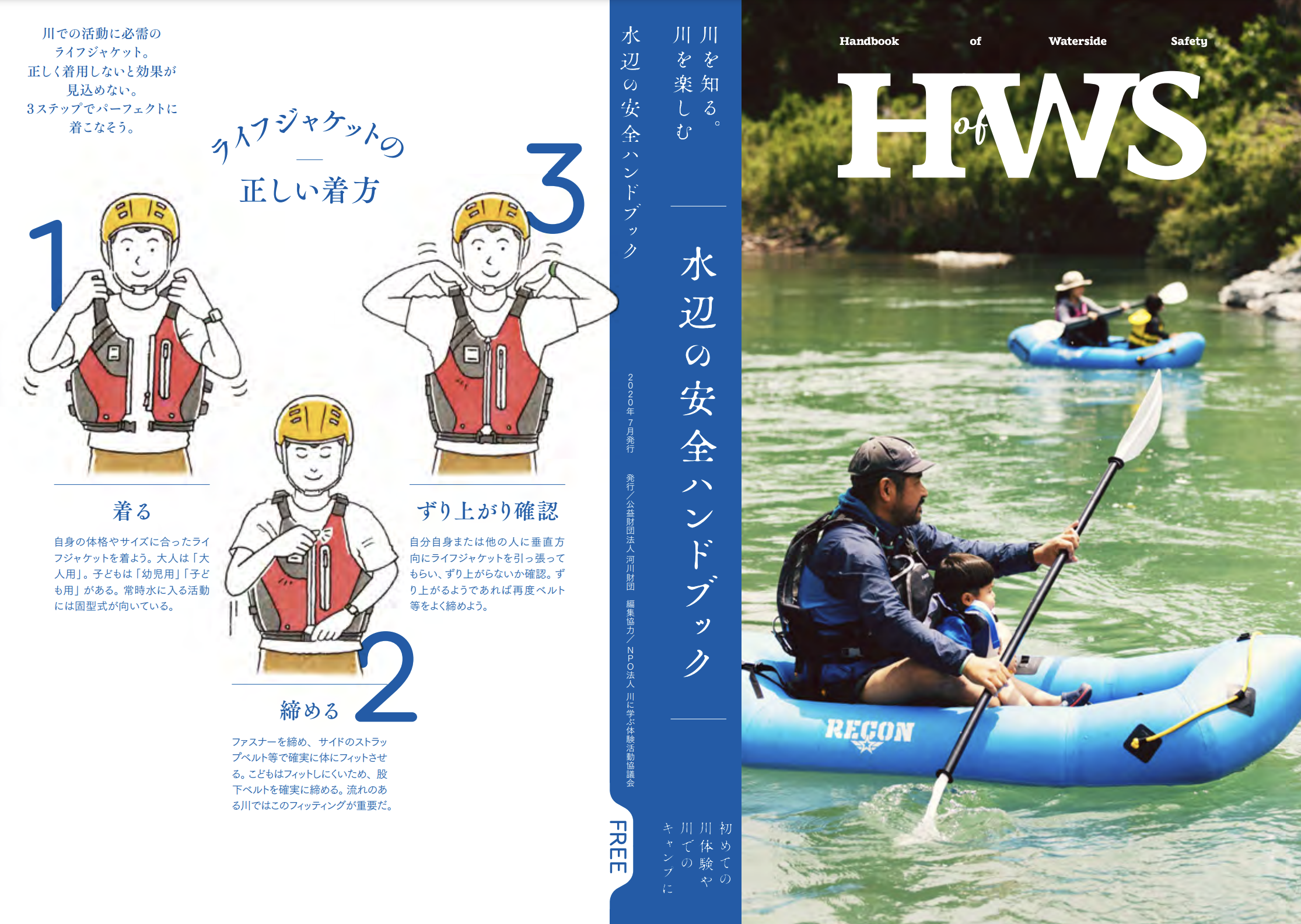

◆ダウンロードして活用しましょう

→水辺の安全ハンドブックWEB用PDF(子どもの水辺 サポートセンター)

https://www.kasen.or.jp/Portals/0/pdf_mizube/mizubehandbook_01.pdf

4.ライフジャケットを着用する

たとえ浅い川でも急に増水することがあるため、ライフジャケットを必ず着用しましょう。特に河川では、水面下に複雑で強い流れがあります。途中で脱げてしまわないように、ベルトを締めるなど正しく着用し、身体にしっかりフィットさせましょう。

5.豪雨・台風などのときは、くれぐれもご注意を!

中小河川や用水路などでも、多くの水の事故が発生しています。集中豪雨などのために、ごく短時間のうちに水位が急上昇して水があふれ出し、川沿いの公園や道路にいた人が押し流された事例や、あふれた水のために河川や用水路の位置が分かりにくくなり、足を踏み外して流されてしまう、といった事例が起きています。

毎年水難事故は起きています。「これくらい大丈夫。」「自分は大丈夫。」といったむやみな過信をせず、楽しさは安全を確保してからと心得ておきましょう。

出典サイト

・政府広報オンライン「水の事故、山の事故を防いで海、川、山を安全に楽しむために」

・消費者庁ニュースリリース令和3年7月7日

「もうすぐ夏本番!外出先での子どもの水の事故に御注意ください! 」

投稿|海・川|夏の水難事故を防ぐ【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

新型コロナワクチン詐欺・ 消費者トラブル【お役立ちコラム】

2021年06月24日 category:お知らせ以前にも新型コロナウイルスに関連した消費者トラブルをお伝えいたしましたが、今回は現在接種が進んでいるワクチンに関する詐欺やトラブルの情報です。何かにつけてなりすましたり、あの手この手で狙ってくる手口。国民消費者センターに寄せたれている情報をお伝えいたします。このような手口に惑わされないよう、現状を知っておきましょう。

画像:iStock

★★★

国民消費者センターに寄せられた相談事例を紹介いたします。

1. ワクチン詐欺が疑われる相談事例

【事例1】

スマートフォンに「ワクチン接種の優先順位を上げる」というメッセージが届いた

先月下旬、スマートフォンに「新型コロナワクチン接種の優先順位を上げる。2週間以内に 振り込めば、入金確認後に接種日をお知らせする」という内容のメッセージが届いた。そこに は居住地の都道府県名と、私の携帯電話番号が記載されており、金額は約 10 万円、振込先は 大手銀行の支店だった。問い合わせ先として所管省庁の窓口と電話番号も記載されている。 (相談者:50 歳代 男性)

【事例2】

「ワクチンを優先的に接種できる」と所管省庁をかたった電話があった

先日、ワクチン接種の所管省庁の担当者と名乗る人物から電話があり、私の氏名を告げた上 で「高齢者は順次ワクチンを接種するが、基礎疾患がある人は特別に早く接種できる。優先的 に接種したいか」と言われたが断った。その後今日になって再度同じ人から連絡があり、また 接種するかと聞かれたので、役所に確認すると伝えたら電話は切れた。私の個人情報を細かく 知っており、怖くて不安。 (相談者:60 歳代 女性)

【事例3】

余ったワクチンを案内していると電話があった

数日前に、ワクチンの関係団体のようなところから電話があった。「医療従事者から順次ワ クチン接種が始まっているが、余った枠を案内している。新薬なので費用は約 50 万円だ」と のことで、私の名前や住所を知っているようだった。その後また同じような電話があり「詐欺 ではないのか」と指摘したら電話は切れた。 (相談者:40 歳代 男性)

【事例4】

中国製ワクチンを有料で接種しないかという勧誘があった

数日前、電話で所管省庁の職員を名乗る人が「もうすぐ政府に承認される中国製の新型コロ ナウイルスのワクチンを数万円で接種できる」と言ったが、怪しいと思い、それ以上はよく聞 かずに断った。その後毎日のように同じ時間帯に非通知の着信があるので再度出たところ、所 管省庁から委託された者と名乗っていたが、話の内容は同じだったので断った。 (相談者:50 歳代 男性)

【事例5】

携帯電話に新型コロナワクチンの関連で私の口座情報等を尋ねる電話があった

数日前、携帯電話に出たら、相手が一方的に話し出し、「新型コロナワクチンに関すること でお金がかかる」と言い、私の銀行の口座情報、電話番号、名前などを聞き出そうとしてきた。 途中からおかしいと思い何も話さずに電話を切ったが、お金を取られないか心配だ。 (相談者:50 歳代 男性)

2. 国民生活センターから消費者へのアドバイス

(1)ワクチン接種は無料です

新型コロナワクチンの接種を受ける際の費用は、すべて公費負担です。「ワクチン接種の費 用」、「優先して接種を受けるための費用」など、ワクチン接種に関連付けて金銭を求められて も決して応じないでください。

(2)ワクチンの接種に関連付けて個人情報等を聞きだそうとする電話等に注意してください

行政機関(国や市区町村等)や団体等が、「ワクチン接種に必要」などと言って個人情報や 金融機関情報などを電話やメールで聞くことはありませんので、個人情報や金融機関情報など を聞かれても答えないでください。ワクチン接種に必要な「接種券」、「接種のお知らせ」は市 区町村から届きます。

(3)少しでも「おかしいな?」、「怪しいな?」と思ったり、不安な場合はご相談ください

国民生活センター「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」

「188(いやや!)」

最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

電話番号フリーダイヤル:0120-797-188

相談受付時間10時~16時(土曜、日曜、祝日を含む)

出典:国民消費者センター

「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」の受付状況について-ワクチン接種に関して「優先順位を上げる」「費用がかかる」などの相談が寄せられています-

投稿新型コロナワクチン詐欺・ 消費者トラブル【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

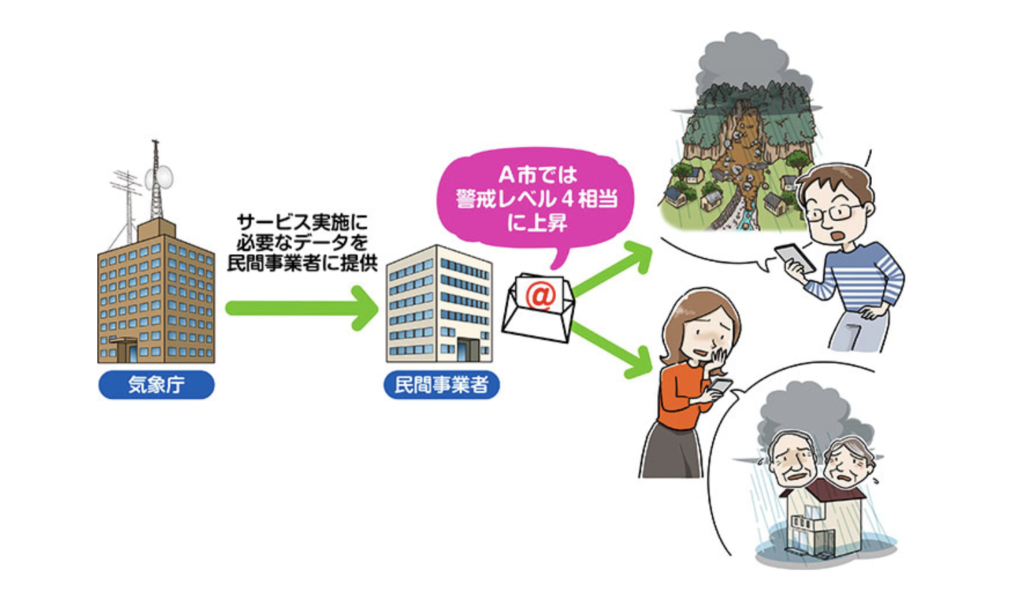

大雨や台風に関する防災、減災の知識を身につけましょう。【お役立ちコラム】

2021年05月23日 category:お知らせ毎年のように発生する、大雨、台風、地震等による被害。これら自然災害から命を守るためには、日ごろから防災知識を身につけ、備えをしておく、そして、災害発生のおそれがある場合には、防災情報をキャッチして迅速に避難することが大切です。

梅雨に入り、豪雨や台風の季節も近づいています。今回のお役立ちコラムでは、大雨や台風に関する防災、減災の情報を政府広報オンラインより抜粋してお届けします。

画像:iStock

★★★

この雨、大丈夫? 迫る災害を一目で確認「危険度分布」!

1. 大雨・洪水警報の危険度分布とは?

「大雨・洪水警報の危険度分布」は、大雨や洪水による災害の危険が、どこで、どのレベルで迫っているかを、地図上で視覚的に知ることができる情報で、気象庁のホームページで公開されています。

テレビやラジオなどの気象情報で注意報や警報が発表されるなど、大雨による災害が発生するおそれのあるときや、急に激しい雨が降ったときは、このページにアクセスし、最新の情報を入手しましょう。大雨による土砂災害、短時間の強雨による浸水害、河川の洪水災害の発生の危険度を、地図上で確認することができます。

中でも、多くの方々に注意していただきたいのが洪水警報の危険度分布です。私たちの生活圏にはたくさんの川が流れており、大雨によって洪水災害が発生するリスクはあらゆる地域に潜んでいるからです。特に、日本の河川は流域が狭く、勾配も非常に急なため、大雨によってごく短時間のうちに急激に川が増水し、氾濫を引き起こす危険があります。近年も大雨によって川が氾濫し、逃げ遅れによって犠牲になる災害が発生しています。

「大雨・洪水警報の危険度分布」は、気象庁ホームページのトップ画面から「防災情報」へ進み、そこから「大雨・洪水警報の危険度分布」へ進みます。

「大雨・洪水警報の危険度分布」は、災害発生の危険度を5段階に区分し、それぞれ色分けして地図上に表示して、どの場所で、どのくらい災害の危険度が高まっているか、数時間先までの危険度をお知らせる情報です。危険度分布の情報は10分ごとに更新されますので、こまめにチェックすることで、危険度の高まりを早めにキャッチすることができます。大雨が降ったとき、避難する際の判断にお役立てください。

出典:政府広報オンライン

高齢者等の避難が必要となる警戒レベル3相当の「警戒(赤)」や避難が必要となる警戒レベル4相当の「非常に危険(うす紫)」が出たら、避難の準備が整い次第、自治体から避難情報が出ていなくても、自らの判断で安全な場所へ早めの避難を心がけましょう。避難先は小中学校・公民館だけではありません。知人や親戚の家、職場など、より安全な場所への避難先を考え、事前に決めておきましょう。

2. 危険度の高まりを知らせる危険度分布の通知サービスの利用を

「大雨・洪水警報の危険度分布」を活用し、大雨による災害の危険の高まりを、スマートフォンのアプリやメールにリアルタイムで知らせてくれる「プッシュ型」の通知サービスもあります。

通知を受け取ることで、避難が必要な状況となっていることに気付くことができ、自主的な避難の判断に役立てることができます。また、離れて暮らす家族が住んでいる場所を登録しておけば、その場所で危険度分布の通知を自分が受けて、家族に連絡することで、速やかな避難を呼びかけられます。

出典:政府広報オンライン

危険度分布の通知サービスは、下記の5事業者が提供しています。事業者を選び、リンク先のサイトからアプリをダウンロードし、地域を登録すれば、無料で利用できます。詳しいサービスの概要や利用方法などはリンク先を参照ください。

<危険度分布の通知サービスを提供する5事業者>

・アールシーソリューション株式会社

・ゲヒルン株式会社

・株式会社島津ビジネスシステムズ

・日本気象株式会社

・ヤフー株式会社

3.いざというときの水害への備えは?

●ハザードマップを確認する

普段から自分が生活している地域の、どこに、どんな大雨による災害のリスクがあるかをハザードマップで必ず確認しておきましょう。

ハザードマップには、土砂災害によって命が脅かされる危険性が認められる区域や、河川が氾濫した場合、浸水が想定されるおそれのある区域、指定緊急避難場所等が掲載されています。さらに、大雨が降ると冠水し車両が水没するおそれのある箇所や、土砂崩れや落石の危険のため通行規制が行われる箇所も掲載されており、いざという時に、どの道を通って、どこに避難すれば安全なのか決めておきましょう。

ハザードマップは、各自治体のHPや国土交通省のハザードマップポータルサイトで閲覧できます。ハザードマップポータルサイトへアクセスすれば、ある地点の自然災害リスクが住所検索や、現在地からの検索により簡単に調べられます。なお、各自治体の窓口では、紙のハザードマップも配布されています。

ハザードマップポータルサイト~身のまわりの災害リスクを調べる~

●避難行動判定フローを確認する

避難とは、難を避けること全体を指しており、学校や公民館といった指定緊急避難場所への移動だけが避難というわけではありません。住んでいる地域やその時の状況、人によって方法は異なります。「避難行動判定フロー」では、災害時に取るべき避難行動をフローチャート形式で選択できます。災害に備え、事前準備や災害時の対応について確認してみましょう。「自らの命は自らが守る」意識を一人ひとりが持つことが重要です。

*政府広報オンライン

特集・自然災害から命を守るため、知っておいてほしいこと

令和2年(2020年)8月7日

この雨、大丈夫? 迫る災害を一目で確認「危険度分布」!

投稿大雨や台風に関する防災、減災の知識を身につけましょう。【お役立ちコラム】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

新しい生活様式に乗じた不審な“なりすまし”、詐欺にご注意ください。

2021年04月23日 category:お知らせ感染拡大を予防する「新しい生活様式」として在宅やオンライン利用等が増えると、これに乗じた商品の送り付けや詐欺の電話・メール、インターネット通販のトラブル等が増える懸念があります。不審ななりすましや勧誘に注意するよう消費者庁が呼びかけています。

画像:iStock

★★★

「おかしいな」と思った時、トラブルの相談は

【消費者ホットライン188(いやや!)】

不審に思った場合やトラブルにあった場合は、消費者ホットライン188(いやや!)にご相談ください。

また、2月15日(月)から、独立行政法人国民生活センターでは「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン(0120-797-188)」を開設し、通話料無料でワクチン詐欺に関する相談を受け付けることとしました。

感染リスクが高まる「5つの場面」の回避が必要です。 また、巣ごもり消費に乗じた悪質商法等が増える 懸念があります。以下のような事例が発生しています。くれぐれもご注意ください。

■新型コロナワクチンに便乗した詐欺

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターへ寄せられています。新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。

⇒市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。

★国民生活センター「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」

相談受付時間:10時~16時(土曜、日曜、祝日を含む)

フリーダイヤル:0120-797-188

■行政機関等の“なりすまし”

コロナ関連の給付金に必要だとして金銭をだまし取ろうとする「給付金詐欺」 や、金融機関や大手企業を名乗りメールで登録情報の変更を促して個人情報を 聞きだそうとする「フィッシング詐欺」が発生しています。

⇒電話・メールの差出人を十分確認しましょう。

行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・SMS、SNSなど、怪しい・おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。

■身に覚えのない商品の送り付け

身に覚えのないマスク等の商品が送り付けられるトラブルが発生しています。

⇒慌てて事業者に連絡したりせず、使用せずに保管し、 14日間経ってから処分しましょう。

■インターネット通販トラブル

「インターネットで注文した商品が届かない」「お試しと思ったら定期購入 だった」等のトラブルが発生しています。不正に個人情報を抜き取る悪質な 偽ショッピングサイトもあります。

⇒サイトのURLや規約等を十分確認しましょう。

インターネットを使ったなりすましや詐欺は、IDやパスワードを盗み取るために、本物と非常によく似た類似のサイトへと誘導しようとします。そのため、ID・パスワードを入力するときには、正規のサイトかどうかをしっかりと確認したうえで入力することがポイントです。

WebブラウザのGoogle Chromeでサイトにアクセスした場合、「保護された通信|https://」と表示されているものは比較的信用できるサイトと判断してよいでしょう。逆に、「保護されていない通信、または危険」と表示されているサイトにはアクセスしないよう注意しましょう。

■SNSを通じた悪質商法トラブル

「コロナの影響で収入が減ったので、副業を探し、情報商材を購入したが だまされた」といった相談があります。

⇒SNSを通じたもうけ話にはご用心。

■コロナへの予防効果を標ぼうする不当表示

現時点では、新型コロナウイルスの予防商品に客観性・合理性は確認されて いません。

画像:iStock

不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。

なりすましの被害に遭わないためにも、自分の身を守るため、どのような手口があるのか知っておくことが大切です。ご家族で話し合っておくことも大事です。

【消費者ホットライン188】

電話番号局番なし188

※お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内いたします。(土曜、日曜、祝日を含む)

→郵便番号の入力で最寄りの消費生活センターにつながります。

投稿新しい生活様式に乗じた不審な“なりすまし”、詐欺にご注意ください。は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

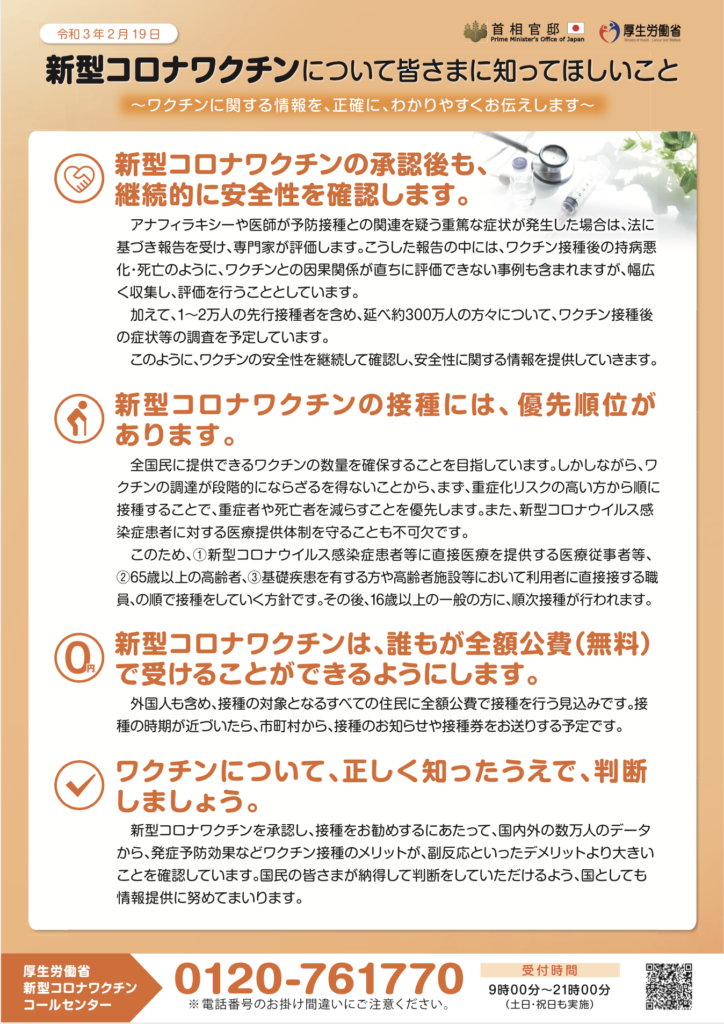

新型コロナワクチンに関する情報

2021年03月23日 category:お知らせ新型コロナワクチンの医療従事者向け優先接種が全国で進んでいます。4月12日からは、65歳以上の高齢者(3600万人)への接種も始まる予定です。その後、高齢者施設の従事者や基礎疾患のある人、60~64歳の人、16歳以上の一般の人の順番で行われることになっています。

★★★

画像:iStock

すでに接種を受けた医療従事者1万7138人の健康調査の中間報告によると、副作用として最も多いのは接種部位の痛みで、92.4%の人が回答。他には倦怠感や頭痛なども報告されています。

急激なアレルギー症状であるアナフィラキシーは国内では3月11日時点で、約18万回の接種に対して36件報告されました。米疾病対策センター(CDC)の報告では、発生頻度はファイザー製で100万回あたり5回とされていましたが、現状では日本の発生頻度が高くなっています。厚生労働省は、国際的な基準に基づいた精査が必要として、現時点で「安全性に重大な懸念は認められない」と評価しています。

(出典:日本経済新聞)

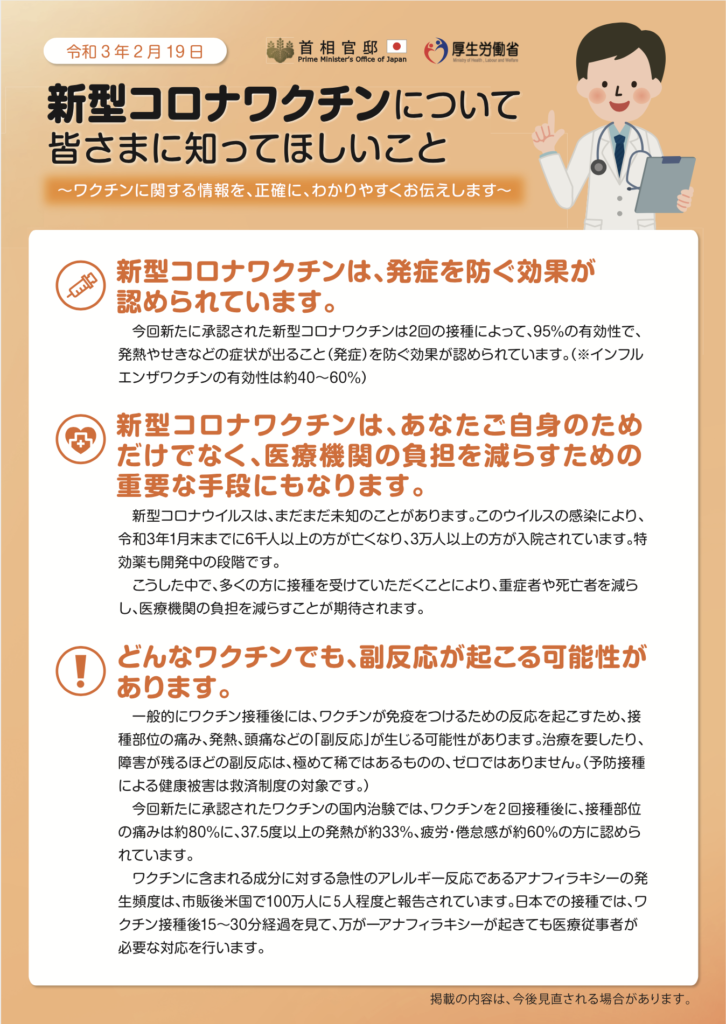

収束の切り札とされる新型コロナワクチンですが、ポジティブなニュース、ネガティブなニュースが混在し、「接種すべきなのか」「副作用が心配」「どんな効果があるのか」「いつ接種できるのか」など様々な疑問や不安をお持ちの方は少なくないでしょう。首相官邸・厚生労働省が出しているワクチンに関する情報を提示しますので、ご一読ください。

どんなワクチンなのか?

政府インターネットテレビでは、新型コロナワクチン、特に、メッセンジャーRNAワクチンについて動画で説明されています。

ワクチンに関する情報

首相官邸HP・新型コロナワクチンについて

厚生労働省・新型コロナワクチン「接種に関するお知らせ」

政府広報オンライン

投稿新型コロナワクチンに関する情報は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

鮮やかなカラー写真満載のharryinghanaさんのブログより、今回はガーナの帽子屋さんの話題です。harryinghanaさんも出品しているのだとか。力強さを感じるカラーリングに元気をもらえそうです。

★★★

ガーナの【帽子屋さん】

3/6(土)地元マーケットのマーケットデー出掛けました。

今日も暑いです! 毎日暑い! 汗!汗!

日差しも強いので帽子をかぶりましょう!

此処に住んで以来7年の馴染みの帽子屋さん。

好みも知ってるのでいつも声を掛けてくれます。

商品は新品3:中古7で値段も良心的な店主のクワメさんです。

【harryinghana】も並べてもらってます。

・・・・・わかりますか?

地元マーケットのマーケットデーは通常より倍の出店数があり活気に満ちてます。

!

!!っと・・・・・

エッ!こっちにもお店が出てるの!

50mほどですが密着密集して出店してます。

チャイナ!チャイナ!・・・・時折コロナ! の連呼です。

★またまた・・・あれ!アレ!

もしかして・・・・・・・

先日作って売ってもらってたエプロンをつけてますねぇ!

お買い上げ、また、お使いいただきありがとうございます!

うれしいですね。。。。。

*

* *

*

マーケットで散策中、久しぶりに会ったジェシカが遊びに来ました。

今日は【ニッカ:knicker】を自力(90%)で作って満足げでした。

最後に、

【つまみ細工】を使ったサンダルリメイクの例ですよ!

頭CAPから手持ちのバッグ足元へと【AP:アフリカンプリント】三昧の

harryinghanaでした。

先日久しぶりに【AP】ハギレGET!

【AP:アフリカンプリント】 ほんの一例

とりあえず名前?

Name That Print!

ブロ友:ミントさんの記事で動画を紹介してますよ!

★1月に買ったハギレの中にあった

【バオバブ】と命名してたデザイン名は

では、また、

***********************************************************

ガーナはどんなところ?どんな国?

ガーナでの暮らしがイキイキと綴られた

harryinghanaさんのブログ

『ガーナで花を咲かせましょう。』はこちら

***********************************************************

投稿ガーナの【帽子屋さん】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

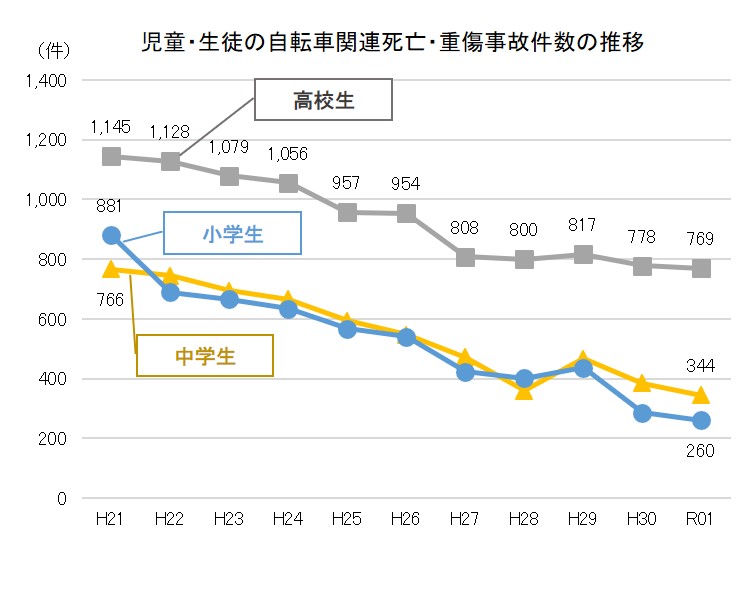

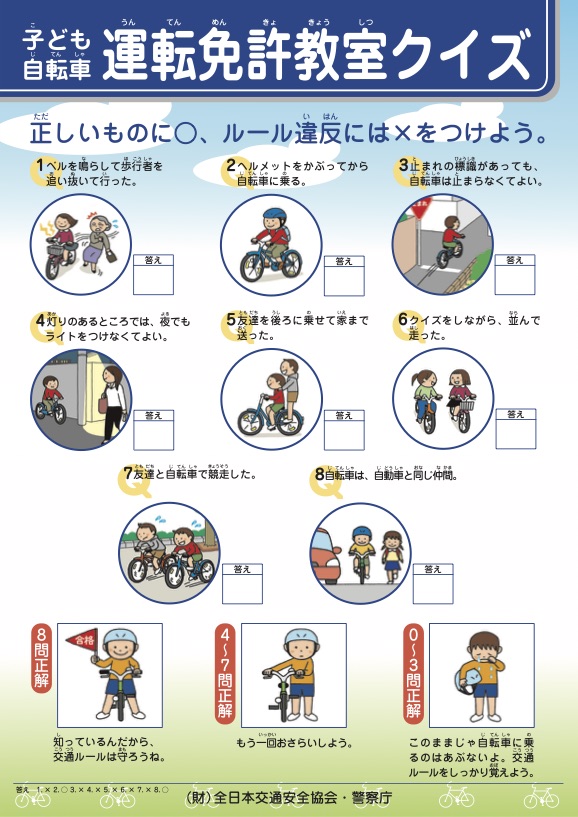

子供の自転車の安全利用のために【保護者の方へ】

2021年02月23日 category:お知らせ自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車」と同じです。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けなければなりません。これまでにも当サイトにおいて自転車利用のルールやマナーについて取り上げてきましたが、今回はお子さまの自転車利用についてお伝えいたします。

画像:iStock

★★★

(以下警視庁HPより抜粋)

令和元年中の自転車乗用中の死傷者は約7万9,000人であり、そのうち13歳未満の子供は約5,700人(構成比7.3%)となっています。

(資料:警視庁HP)

(資料:警視庁HP)

子供の自転車の安全利用のために

歩道を通るときは、歩行者優先!

普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合等は歩道を通ることができますが、歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止するようにしましょう。

また、普通自転車通行指定部分があるときはその部分を、それがない場合は中央から車道寄りの部分を通るようにしましょう。

子供は歩道を通ることができます。ただし、歩行者優先は変わりません。

自転車は車両の一種ですので、原則として車道を通ることとされていますが、13歳未満の子供は自転車を運転する場合、歩道を通ることができます。

ただし、子供であっても、歩道を通るときは歩行者優先です。また、歩道上の通らなければならない場所も大人と一緒です。

子供にはヘルメットをかぶらせましょう。

道路交通法では、児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児に自転車を運転又は同乗させるときはヘルメットをかぶらせるよう努めることとされています。子供の安全のためにヘルメットをかぶらせるようにしましょう。また、中・高校生の自転車乗用中の死亡・重傷事故も、依然として後を絶たない状況にあります。中・高校生のヘルメットの着用についても家族で促進してください。

画像:iStock

子供に、自転車のルールを教えてあげましょう。

子供の安全のためにも、自転車を運転するときに守るべきルールを教えてあげてください。また、小・中学生、高校生の自転車関連死亡・重傷事故では、その約8割に安全不確認や一時不停止等の法令違反がありました。自転車安全利用五則をはじめとする交通ルールについて、家族で確認して守るようにしましょう。

(資料:警視庁HP)

(資料:警視庁HP)

警視庁キッズページでは、自転車利用の交通ルールについて、お子さまにもわかりやすく説明されています。ご家族で、こちらのページ(警視庁キッズページ)を参考に安全な自転車利用について理解を深めましょう。

★こちらもご覧ください

自転車は安全ルールを守って、楽しく乗ろう(PDF版)

\自転車通学・通勤するなら@さいくる/

お申込みはこちらから

投稿子供の自転車の安全利用のために【保護者の方へ】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

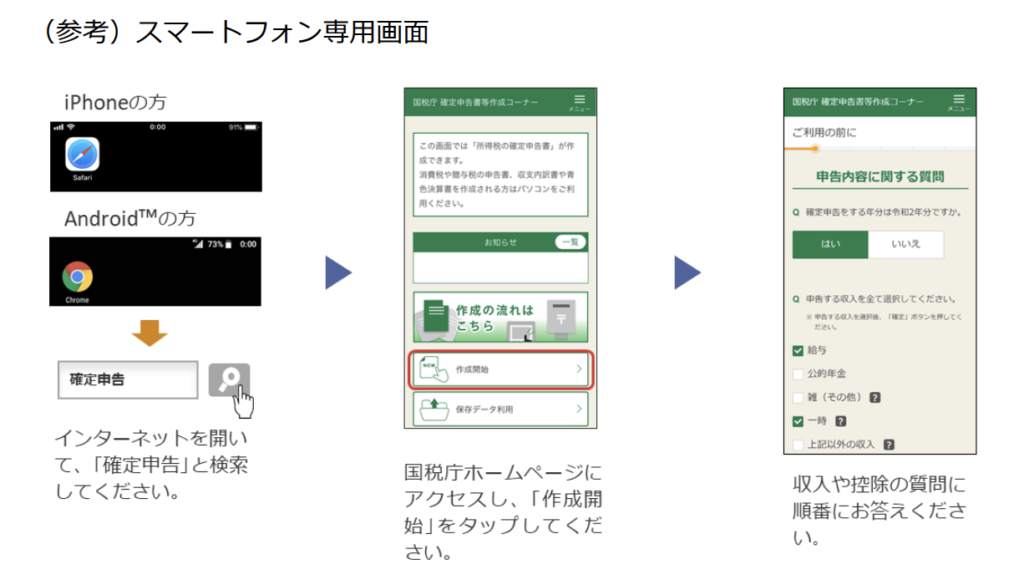

令和2年分の確定申告 ~感染リスク軽減のために「自宅からのe-Tax」をご利用ください~【国税庁】

2021年01月23日 category:お知らせ確定申告の時期になりました。令和2年分の確定申告の手続などをご紹介します。今年は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください。国税庁HPより抜粋してお知らせいたします。

画像:iStock

★★★

感染リスク軽減の観点から、確定申告会場に行かないで申告・相談を行う方法

国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅等から申告を行っていただける よう、スマートフォン等による e-Tax(電子申告)やチャットボット・電話相談な どの申告・相談の方法をご用意しています。

【申告書等の作成・提出について】

国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)では、画面の案内に従って金 額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別所得税 の申告書や青色申告決算書などを作成できます。

給与収入や年金収入のある方などには、スマートフォンからも入力しやすい画面 も用意しており、更に簡単・便利に申告書を作成・送信することができます。

出典:国税庁

作成した申告書等は、マイナンバーカードを使って、スマートフォンやパソコン から e-Tax を利用して提出できます。

また、マイナンバーカードに対応したスマートフォン等をお持ちでない方でも、事前に税務署で手続することで発行される ID・パスワードを利用して e-Tax で申 告することができます。過去に確定申告会場で申告した方については、その際に申 請して申告書の控えと一緒に受け取っている場合がありますのでご確認ください。

更に、上記による e-Tax がご利用いただけない場合でも、国税庁ホームページで 作成した申告書を印刷して所轄税務署に郵送で提出することもできます。

相談については、ご自宅からチャットボットやお電話でも可能です。 チャットボットは、医療費控除や住宅ローン控除などお問合せが多いご質問につ いて、入力いただいたご質問に自動回答します。 なお、お問合せが多いご質問については、国税庁ホームページ(タックスアンサ ー)でも詳しく解説しています。

※ チャットボットは、令和 3 年1月 12 日(火)から開始します。

確定申告会場で申告相談を行う場合に、注意すること

確定申告会場で申告相談を行う場合にご注意いただきたいことを、「確定申告会 場への来場を検討されている方へ」としてまとめていますのでご覧ください。

確定申告会場で申告相談を行う場合に、あらかじめ準備するものなど、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

詳しくはこちら

令和2年分確定申告における感染症対策に関するQ&A

確定申告書作成はこちら

国税庁 確定申告書等作成コーナー

投稿令和2年分の確定申告 ~感染リスク軽減のために「自宅からのe-Tax」をご利用ください~【国税庁】は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。

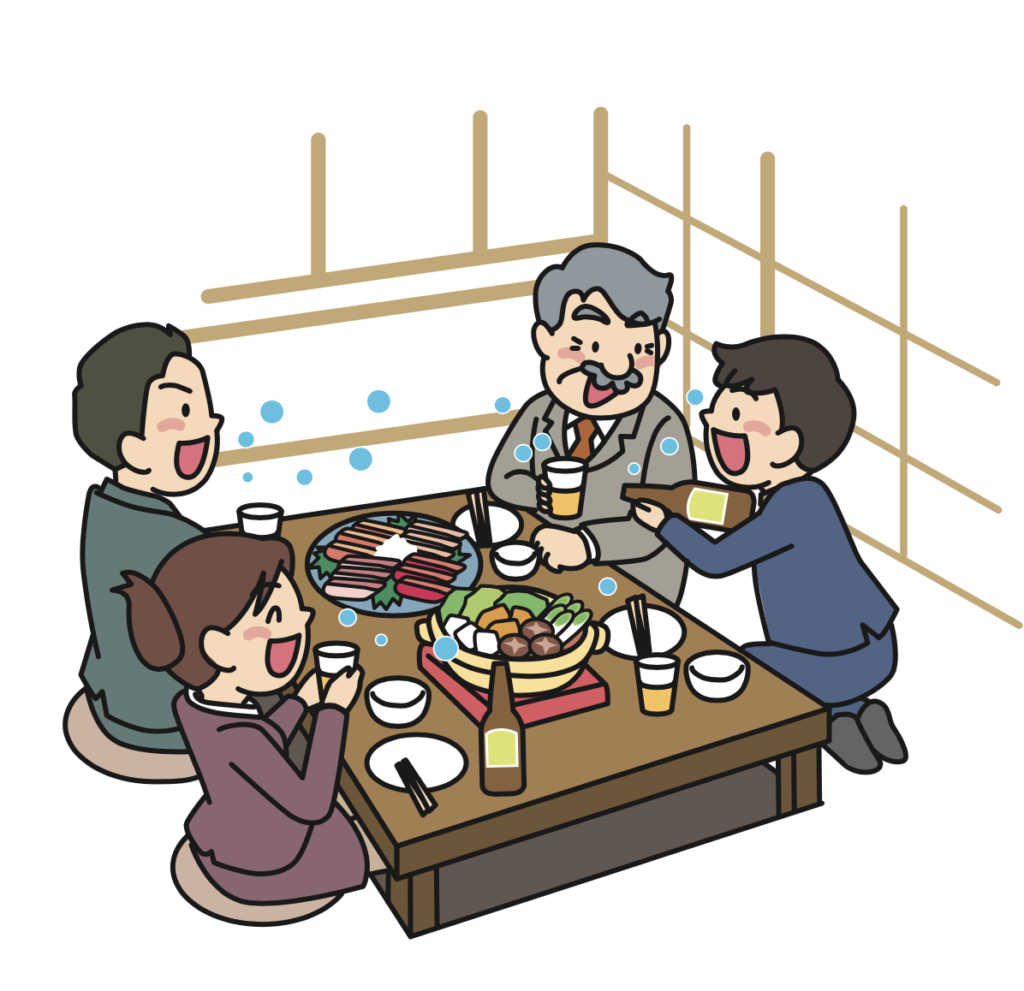

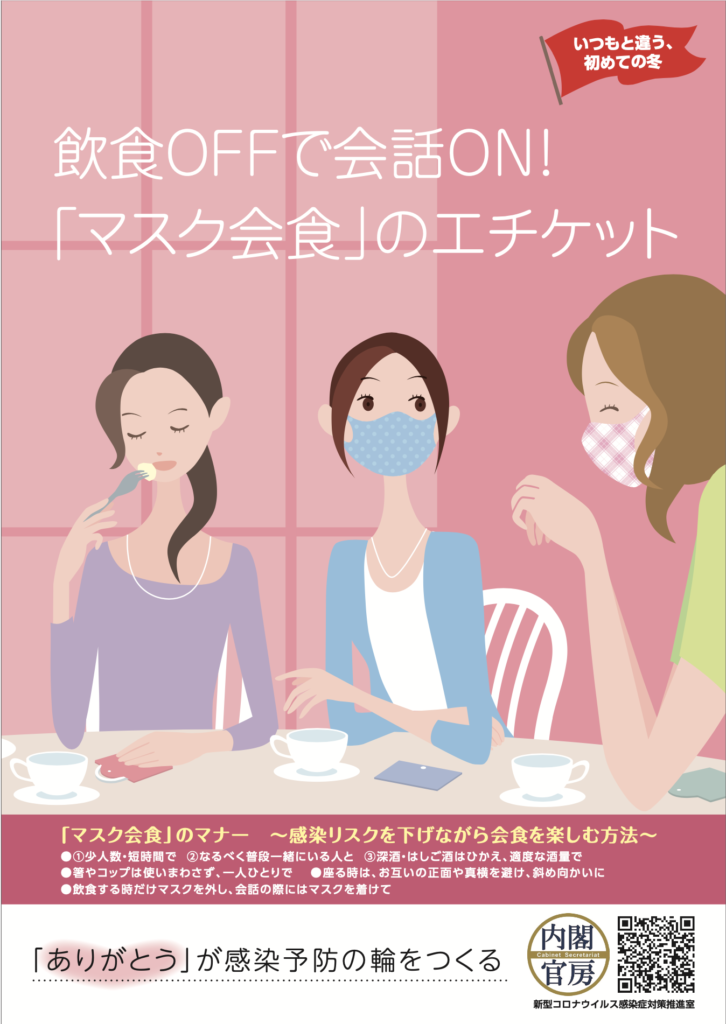

【年末年始に向けて】感染リスクが高まる「5つの場面」

2020年12月21日 category:お知らせお盆に帰省できなかった方も多く、お正月こそは親しい人達と集まって…とお考えだった方もいると思います。感染は拡大し、第三波の渦中Go to travel キャンペーンも一時停止となり、やはり例年とはちがった年末年始になりそうです。とはいえ、忘年会・新年会、または成人式など、通常より人と会う機会は増える年末年始。初詣やカウントダウンなど、人が多数集まり、密集するシチュエーションも多々あります。

政府は感染拡大を防ぐために、『感染リスクが高まる「5つの場面」』として、注意を促す広報していますので、ご紹介します。

画像:iStock

★★★

■5つの場面の概要

これまでの感染拡大の経験から、感染リスクが高い行動や場面が明らかになってきました。

一方で、屋外で歩いたり、十分に換気がされている公共交通機関での感染は限定的と考えられます。

新型コロナウイルス感染症の伝播は、主に「クラスター」を介して拡大することが分かっています。

これまでのクラスター分析で得られた知見から、

・感染リスクが高まる「5つの場面」

・感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫が新型コロナウイルス感染症対策分科会により提言としてまとめられました。

【場面1】

飲酒を伴う懇親会等

- ・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。

- ・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。

- ・また、回し飲みや箸などの共用は感染のリスクを高める。

- 【場面2】

-

大人数や長時間におよぶ飲食

-

- ・長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。

- ・大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。

【場面3】

マスクなしでの会話

-

-

- ・マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。

- ・マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。

- ・車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

-

【場面4】

狭い空間での共同生活

-

-

- ・狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。

- ・寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。

-

【場面5】

居場所の切り替わり

-

-

- ・仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。

- ・休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。

-

新型コロナウイルス感染症の発生をさらに抑えるためには、1人ひとりが最新の知識を身につけて正しく対策を行っていただくことが何よりも重要です。

■会食時に注意したいポイント

- 〈飲酒をするのであれば〉

- ①少人数・短時間で、

- ②なるべく普段一緒にいる人と、

- ③深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で。

- ・箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで。

- ・座の配置は斜め向かいに。

(正面や真横はなるべく避ける)

(食事の際に、正面や真横に座った場合には感染したが、斜め向かいに座った場合には感染しなかった報告事例あり。) - ・会話する時はなるべくマスク着用。

(フェイスシールド・マウスシールドはマスクに比べ効果が弱いことに留意が必要) - ・換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドライン*を遵守したお店で。

- ・体調が悪い人は参加しない。

■飲酒の場面も含め、全ての場面でこれからも引き続き守ってほしいこと

- ・基本はマスク着用や三密回避。室内では換気を良くして。

- ・集まりは、少人数・短時間にして。

- ・大声を出さず会話はできるだけ静かに。

- ・共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒の徹底を。

年末年始に人々の交流を通じて感染が全国的に拡大すると、さらに医療が 逼迫し、結果的に経済も大きな打撃を被ります。 • 命と暮らしを守るためには、社会を構成する一人ひとりが年末年始を静かに過ごすことが求められます。

-

投稿【年末年始に向けて】感染リスクが高まる「5つの場面」は三井住友海上 海外旅行保険の最初に登場しました。