2013年09月09日 category:フィンランド特集

Republic of Finland

Republic of Finland

Rovaniemi / Tarja Ryhannen Mitrovic

ボスからのミッションで訪れたのは

湖畔の赤いコテージだった。

部屋の書き置きを見る限り

好きなように使えるらしい。

唯一のルールは「計算をしないこと」

計算ってなんだ?と僕は考える。

部屋には時計もコンピュータも

時の流れを知る術が何も無い。

僕は昇って沈む太陽と

空っぽを知らせる腹を頼りに

しばらくここで暮らすことにした。

Rovaniemi / Tarja Ryhannen Mitrovi Pullas (Finnish pastry) / Photo Bean

Rovaniemi / Tarja Ryhannen Mitrovic Rovaniemi – Santa Claus Village / Tarja Ryhannen Mitrovic

「森と湖の国」といわれるフィンランド。

日本と変わらない国土面積でありながらも、この国の人口は約543万人。平均すると、1平方キロメートルの中に16人ほどしか住んでいない国、ということになる。ここでは人混みに紛れることよりも、湖畔で珍しい植物を発見し、森で野生動物と遭遇することの方がずっと、あたりまえの日常なのかもしれない。

そんなフィンランドに足を踏み入れると、景色の見え方が独特だということに気が付く。まるで薄い絹を通して向こう側を見ているように、あらゆるものが柔らかな光に包まれている。そしてこれは、フィンランドが生み出すデザインとも決して無関係ではない。この国で、雨に濡れた道路や古い壁の汚れがテキスタイルのモチーフとなり得るのは、それが美しいものとして、この国の人々の目に映るからである。

フィンランド・デザインといえば、テキスタイルブランドの「マリメッコ」をはじめ、1881年創業のガラスメーカー「イッタラ」、陶磁器メーカーの「アラビア」などが有名どころだ。先日、携帯電話事業の売却を発表した「ノキア」も、そのハイセンスなデザインで一時代を築いた。

もちろん、魅力はデザインだけではない。フィンランドには、ムーミン谷の仲間たちやサンタクロースが住んでいる。また、ロシアの圧政下で作曲されたシベリウスの交響詩「フィンランディア」は、力強く愛国心を奏でる。読書量とコーヒー消費量が世界一である理由は、彼らが時間を愉しむ国民だからに他ならない。

そろそろオーロラを見上げる日を、計画するときではないだろうか。

★どんなときに支払われるの?保険金のお支払い事例はこちら

2013年09月09日 category:フィンランド特集

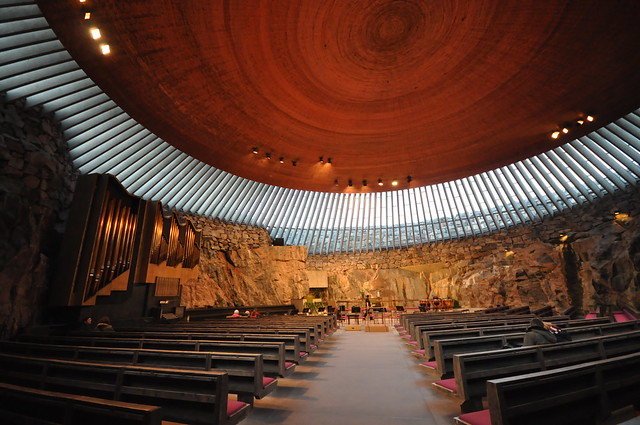

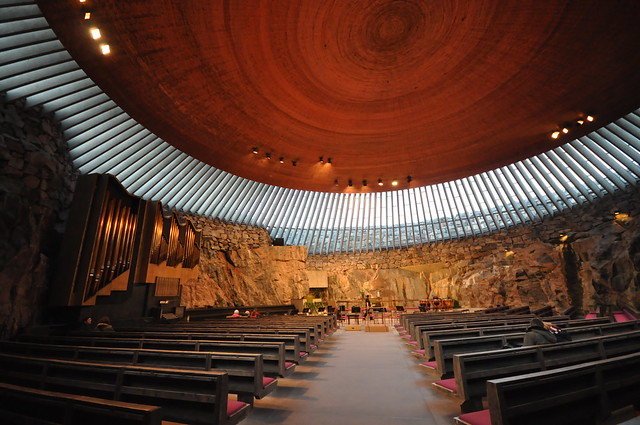

Temppeliaukio Church / Jorge Lascar

音にこだわりのある人間なら、一度は訪れたい場所がある。

ありふれた観光地に飽き飽きし、少々の眺めではびくともしないような旅人でも、ここでは思わず鳥肌を立てる。

それはフィンランドのヘルシンキ中心部にある、福音ルター派のキリスト教会、テンペリアウキオ教会だ。ご覧のとおり、岩盤をくりぬいて造られたという珍しい教会で、別名はロック・チャーチ。スオマライネン兄弟の設計で1969年に完成した。銅版の天井と岩壁の間をぐるりと囲む180枚のガラス窓からは、自然光がゆるやかに入り込む。祈りを捧げる誰もが、この光にありのままの姿を照らし出される。

そんなテンペリアウキオ教会では、岩壁を用いた室内の音響に定評があり、世界中から耳の肥えた人々が訪れる。一説によると、岩を剥き出しにしたままの内装は、指揮者など音響の専門家からの助言もあったという。写真の左手に見えるのは、教会自慢のパイプオルガン。フィンランドが誇る現代建築というだけでも一見の価値があるが、できることならコンサートに合わせて訪れたい教会だ。

教会ということを考えると当然かもしれないが、この教会は住宅街の中に建つ。見どころとして、周辺の街並みとのコラボレーションを挙げる人も少なくない。街歩きの途中で耳を澄ませる・・・。豊かな旅路には、そんな瞬間があってもよいのではないだろうか。

★日帰り入院から先進医療の療養まで幅広くサポート!

2013年09月09日 category:フィンランド特集

Rovaniemi / Tarja Ryhannen Mitrovic

弊社がFacebookで行なったアンケートで、海外旅行の思い出についてお尋ねしたところ「誕生日に彼とオーロラを見た!」という何とも羨ましいエピソードをいただきました。その思い出の場所として挙げられたのが、フィンランドのロヴァニエミ。今回は、この街についてご紹介します。

ロヴァニエミは、フィンランドの北部に位置する人口約6万人の都市です。ここは、オーロラ観測や白夜体験に加え、世界中の子ども達からの願いが届く、あの「サンタクロース村」があることで有名です。しかし、訪れる人の全てが、髭のおじいさんに用があるわけではありません。

Rovaniemi / Tarja Ryhannen Mitrovic

ロヴァニエミへは「トナカイや鹿に会いたい」とか「北極圏との境目を見たい」または「ヘルシンキからの夜行列車に乗りたい」などの理由で訪れる人も結構多いのです。地面にARCTIC(北極)と書かれている下左の写真は、北極圏との境目を示すラインです。これさえ越えれば「北極圏に行ってきたよ!」と豪語しても、あながち嘘ではありません。

IMG_2708 / jeaneeem Sleeping on train / hagge

ヘルシンキから列車で約12時間という長い時間を要するロヴァニエミまでの道程ですが、この長旅を楽しめる人も沢山います。それは週末をラップランド地方で過ごそうというフィンランド人や世界各国のトレイン好きの皆さんです。中でも夜行列車は大人気!上右の写真は、夜行列車内の個室の様子です。意外と広くてキレイですよね。

楽しみ方を選べる街、ロヴァニエミ。あなたなら、どんな思い出を刻みますか?

★海外ゴルフ、満喫しませんか?

2013年09月09日 category:おとな旅

憧れの長期海外旅行。その実現に向けて、いろいろな力を蓄えていきたいものですね。前回はその中でも「語学力」に焦点を当て、講師歴20年のミスター渡辺による、「使える英会話」をご紹介しました。ご好評につき、今回はその第2弾をお届けします!

★このコーナーでは講師歴20年のミスター渡辺に解説してもらいます★

こんにちは。ミスター渡辺です。とっさに出てくることを重視した英会話講座、前回はbe動詞のルールは簡単で、いろいろな表現ができることを中心にお話しました。2回目の今回もbe動詞を使った表現です。今回はbe動詞+進行形のルールを学んで、表現の幅を広げましょう。

今月のテーマ 「be動詞+進行形」

まずは、be動詞+進行形とはどういう表現かを理解しておきましょう。

I am playing tennis in the morning.(私は、今朝テニスをしています)のように、be動詞(am)と動詞の(~ing形)を組み合わせたのが進行形です。be動詞(am)が現在形ですので、現在進行形ともいいます。日本語に訳すと「~している」となります。

I am walking around the park.(私は公園を歩いています)

I am sleeping on the sofa.(私はソファの上で寝ています)

などと表現できます。

ただ、これだけでは、英会話としては広がりが少ない。そこで、これにto+動詞を加えると表現が広がります。(to+動詞は不定詞といいますが、これについては別の機会で!)旅行などで使える便利な表現が「I am calling to +動詞」のフレーズ。「私は、○○をするために電話をしています」という意味です。

例えば

I am calling to check my reservation.

(私は、予約の確認のために電話をしています)

I am calling to reserve the ticket for tonight show.

(私は、今夜のショーのチケットを予約するために電話をしています)

I am calling to ask telephone number for the ABC hotel.

(私は、ABCホテルの電話番号を尋ねるために電話をしています)

「私は電話をしています」(I am calling)+「~をするために」(to+動詞)が基本ルールになります。次回は、be動詞+進行形の世界をもう少し広げてみましょう。進行形にできない動詞もありますから、~ing形のルールもお話しします。

★夢を実現させるための海外旅行保険!

2013年09月09日 category:フィンランド特集

読者様から寄せられた「今いちばん行きたい国」への思いをご紹介するコーナーです。この国(地域)への執着なら誰にも負けない!という読者様。どしどしご応募くださいね!

イースター島 (熊本県在住 マンボーさんの行きたい国)

イースター島 (熊本県在住 マンボーさんの行きたい国)

Easter Island Ahu Tongariki / Ndecam

7年前に1度行きましたが、モアイが大好きなのでもう1度会いたい!南海の孤島(実際は、孤島ではありません。住んでいる方たちにはごめんなさい・・・)に何も言わず(石なのであたりまえ?!)ひっそりたたずむ彼らにロマンをかきたてられます。家族にはあきれた顔をされてしまいますが、ぜひ風化してしまうまでにもう1度、いえ何度でも会いに行きたいです!(熊本県マンボーさん50代女性)

★あなたの今いちばん行きたい国は?

2013年09月09日 category:フィンランド特集

2013年08月08日 category:スイス特集

Swiss Confederation

Swiss Confederation

Matterhorn_2500-2 / Liga_Eglite

我ながら特等席だ。

僕はポケットの中で握りしめた石を

ゆっくりと取り出す。

病床の友に託されたそれは

僕の汗ばんだ掌から放れて

花の傍に転がる。

僕らは並んで山肌を望んだ。

夢中でシャッターを切る僕の横で

彼は黙って風に吹かれている。

一面に広がる黄色の花が

あの人のワンピースのようだと

彼も思うのだろうか。

Zytglogge Clock Tower, Bern, Swiss / AbhijeetRane Switzerland / Sara Cimino

Kimberly Birthday 2011 / kimberlykv Switzerland / robertpaulyoung

スイスの景色には、山と列車が付きものである。

国土の約7割を山岳地帯が占め、モンテ・ローザやマッターホルン、ユングフラウなど標高4000mを超える名峰が悠然と連なるスイス。国花エーデルワイスをはじめとする高山植物は可憐に野原を染め、颯爽と駆け抜ける列車に手を振るかの如く、風に揺れる。

魅力は山の風景ばかりではない。スイス最大の都市で、金融や交通の要衝として名高いチューリッヒ、多くの国際機関が集結するジュネーブ、アインシュタインが特殊相対性理論の論文を書き、旧市街地が世界遺産にも登録されている首都ベルンなど、街の姿もまたスイスを輝かせる。

スイスでは公用語として、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語という4つの言語が飛び交う。国民の多くが数か国語を話せるという語学堪能な国である一方で、保守的でシャイな一面もある。見知らぬ来訪者に対しては決してフレンドリーとは言い難く、旅行者がコミュニケーションに苦労したという話も少なくない。打ち解ければ非常に親切という性質も含めて、どこか日本人を彷彿とさせる。

時計に代表される卓越した技術力や鉄道ダイヤの正確さもまた、日本人の姿と面白いほどに重なる。スイスの職人が、世界の数ある道具の中から日本の匠が製作した工具を選び、ものづくりに没頭する姿も多くみられる。

「長寿」という点でも日本と共通する国、スイス。長い人生の中で、じっくりと時間をかけて味わいたい国である。

★意外と知らない!海外旅行保険の「リピーター割引」とは?

2013年08月08日 category:スイス特集

Schweizer Limonade / CoreForce

スイスはご存知の通りチーズの国だ。そしてチーズを作るときに出る副産物を巧みに利用する国でもある。

例えば炭酸飲料の「リヴェラ」。スイス人なら誰もが知るこの飲料には、チーズの製造過程で大方は廃棄されてしまう「乳清」が使われている。乳清は高タンパクで低脂肪、そしてビタミンやミネラルが豊富な優秀成分だ。一説によると糖尿病患者のために研究開発されたともいわれている。

「水と酒以外は甘い」といわれる欧州飲料界にあって、この控えめな甘さは革命的だ。今でこそ低カロリー飲料が当たり前の時代だが、リヴェラは60年も前からこのポリシーでスイス人の喉を潤してきた。

生命からの恵みを一滴たりとも無駄にしないという心意気も含めて、日本人好みの飲料かもしれない。

★ご希望の保険商品パンフレットをお届けします(無料)

2013年08月08日 category:スイス特集

今回はスイス在住ブロガーApfelさんのレポートより、スイスの「トロリーバス」をご紹介します。Apfelさんがお住まいのチューリッヒでは、トラム(路面電車)と並んで市民の生活に欠かせないトロリーバス。これまでは2両編成でしたが、昨年12月に長い3両編成の車両が12台、チューリッヒの街にデビューしたようです。

これは車内から見た連結部分。3両が繋がったことにより、このバスはなんと128人乗りで全長は25メートルにも及びます。従来型はディーゼルエンジンでしたが、新型のトロリーバスは電力で走行するとのこと。多くの乗客を運べるだけでなく環境にも配慮した乗り物です。また、バスの床は地面に限りなく近い低床式で、お子様連れのバギーや車椅子、ご高齢の方も乗降しやすいつくりとなっています。

世界の中でも交通網が発達していることで知られるスイス。トロリーバスの他にも160年もの歴史を誇る鉄道や、街を走るトラム、山岳のロープウェー、ケーブルカーなど、多種多様な乗り物が揃っています。ダイヤの正確さや乗り心地も高く評価されており、「スイスの電車は揺れない」と言われるほどです。実際のところはどうなのでしょうか?そんな検証も含めて、スイスの乗り物を楽しみたいですね。

◆要注意!スイスの太陽

スイスで紫外線による皮膚炎になり、帰国後すぐに受診したという新潟県のmaronさんからご投稿を頂きました。痒みで2週間もつらい思いをなさったのだとか。標高の高いところでは想像以上に紫外線が強烈になります。皆さんも帽子や顔を覆う布、サングラスなどの準備をお忘れなく!

★海外ゴルフ、満喫しませんか?

2013年08月08日 category:スイス特集

「ハーブソルト」

スイス在住Apfelさん曰く、日本へ持ち帰ると主婦の方に大変喜ばれるという「ハーブソルト」。これで肉や野菜をグリルすると、皆に絶賛されるのだとか!紙製ボトルのため、スーツケースの中で口が開いてこぼれる可能性があるそうです。梱包の際にはご注意を。

★ご存知でしたか?書面お申し込みよりもお得なネットde保険@とらべる

![]() Republic of Finland

Republic of Finland